トピックス

写真家・六田知弘の近況 2019

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週金曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2019.12.27 2019年最後のトピックス

今年もあと数日で終わりですが、未だバタバタと落ち着かない日が続いています。

今年は、正直言って、パッとした実を結ばない、ちょっと地味な年でした。でも昔のようにジタバタすることはなく、今はこうゆう時だと思って、来たるべき時に備える、という日々を送ることができたと思います。体調もそこそこ維持できました。

来年は、これまでにやってきた仏像や古美術品の写真の仕事の総決算としていくつかの写真集や写真展という形にまとめて、そこで一応の区切りをつけようと思っています。そして、徐々にファインアートとしての写真の方により比重を移していくつもりです。

いずれにせよ私がこの世に生まれてきたときに何者かに与えられた役割が写真を撮ることだとしたら、その導きに従って気負うことなくそれを遂行するのみだと思っています。

みなさん、今年もお世話になりました。

2020年、みなさんにとってどうぞ良き年となりますように。(六田知弘)- 2019.12.20 38年ぶりの再会

カンボジアからは無事に帰ってきたのですが、20度もの寒暖差で、すっかり風邪をひいてしまいました。といっても熱などはなく、ご心配は無用です。

先日、知人に連れられて、シェルパの人がやっているという東京高輪にある「レッサムフィリリ」というネパール料理店に行ってきました。

オーナーは私の顔を見るなり、「おー、久しぶり。髪の毛が白くなっただけで全然変わってないね。」と親しげに話しかけてきます。私も握手しながら彼の顔を見ながらおぼろげな記憶が蘇ってきて、わずかに覚えているシェルパ語で「ケレキ ミン ラ カンスィ?」と聞くと「ヴェキ ミン パサン ドルジ 」と答えてくれました。その名を聞いて、ターメのゴンパからナムチェまで一緒に歩いた長髪のカッコいいシェルパの青年の事を思い出しました。今はあの頃の2倍ぐらいに随分貫禄がついたけれど、たしかにその面影は残っています。

それから2時間あまり、シェルパの村で暮らしていた時に食べた(メニューにはない)美味しいシャクパ(シチュー)をいただいたりチャーを飲んだりしながら40年近く前の記憶の糸を辿りながら楽しく話しました。

親しかったパサン ギャルジもカミ スンドゥもアン カミもターメのゴンパのラマももう既に亡くなったけれど、お世話になったタンポチェのラマ(いきぼとけ)は90歳ほどでまだご健在である事、友人達の子供達が随分活躍している事、シェルパの村も電気や水道などはもとより、ヘリコプターの会社や大きなホテルなども建って随分近代化されてしまった事などを聞いていると、厨房からひとりの小柄なおじさんが出てきました。パサンさんが彼を呼んで私を指差し、「この人を知ってるかい?」と聞くとニコニコしながら「モンジョのカミ スンドゥの家にいた人だ」と。

時の流れの中で自分と彼らが今ここに存在している事の不思議に眩暈のようなものを感じてしまう冬の夜でした。(六田知弘)- 2019.12.13 プリア・カーン・コンポン・スヴァイにて

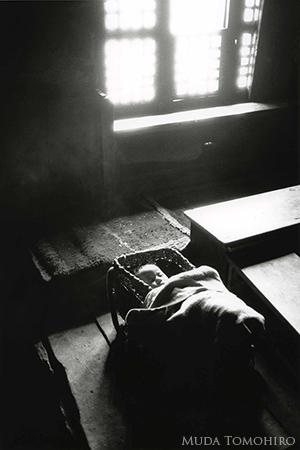

カンボジアに来て3日目、シェムリアップから車で片道4時間近くかけてプリア・カーン・コンポン・スヴァイという遺跡まで行ってきました。カンボジアには10回近く来ているのですが、そこに行ったのは始めてでした。

観光客など一人もおらず、同行の彫刻家 橋本雅也さんもすぐにどこかに行方不明になって、聞こえてくるのは、時折柔らかく吹く風の音と、ホホホ、ホホホ、ホホホ・・・と鳴き続ける鳥の声だけ。

崩壊したままの広大な石の遺跡に乾いた熱帯の眩しい日光が照りつけ、周りの高木の枝葉がその影を石の表面に落としてゆらめいています。それを見ながら崩れた石のブロックの上に登ったり、塔の内部にもぐったりしながら写真を撮り続けていると、自分自身が山積みになった石の上から数十センチ浮かびあがり、カメラを持ったまま遺跡の上を遊泳するかのような奇妙な感覚に襲われます。

ここしばらく見ていない飛ぶ夢を久しぶりに見たような・・・。(六田知弘)- 2019.12.06 モーツァルトの最期の日

知人によると今日12月6日はモーツァルトが息を引き取った日なのだそうです。『レクイエム』を書いていて、途中で自分ではこれ以上書けなくなり、弟子に指示して書かせていた時に亡くなったのだとのこと。

今日は実は私の63回目の誕生日でもあるのですが、その日が、モーツァルトの命日であることが、なんとなく嬉しいような・・・。

私はこれまで40年以上写真というものをやってききました。これからどれだけ生きられのかわかりませんが、生きているうちはいやでも何でも写真を撮り続けざるを得ないように何者かに仕組まれてしまっているようにこの頃ますます感じるようになってきました。(もしかしたらそうありたいという願望がそのように思わせているだけかもしれませんけれど。)

私はもちろんモーツァルトのような神に選ばれた天才ではないので、彼と同一視するわけではないのですが、こうして好きなことをやらせてもらって生きている事を、大いなるなにものかに感謝するしかありません。

モーツァルトは譜面に向かって亡くなりました。さて私はカメラを手に死ぬ事になるのでしょうか。

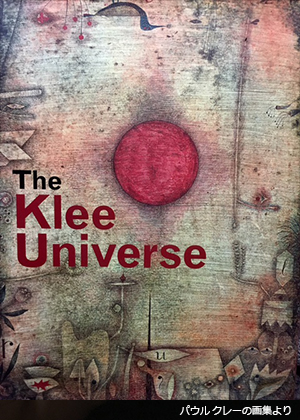

来週月曜日から一週間ほどカンボジアに撮影に行ってきます。カンボジアにはカメラとともに『華厳経』の入門書と小さなクレーの画集も持っていこうと思っています。

また金曜日に現地からトピックスを送りますのでどうぞお楽しみに。(六田知弘)- 2019.11.29 北斎の龍

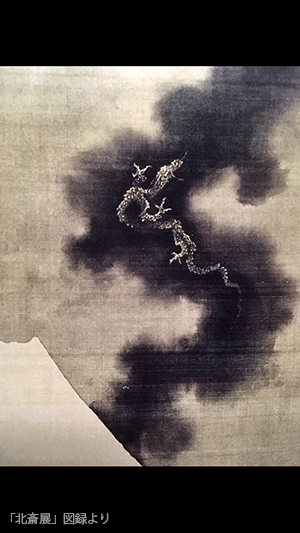

先日、和綴じ本の作品集を作ってもらうために墨田区両国の製本会社に行った時、その近所の北斎美術館で小布施の北斎館の所蔵品の特別展をしていたのでたち寄りました。

そこで、北斎が88歳で亡くなる3ヶ月前に描いたという肉筆画「富士越龍図」と久しぶりに再開。その絵は北斎の中でも私が最も心動かされる作品で、もう10年以上前に撮影させてもらった事もあります。

私は20代の頃、ヒマラヤのシェルパの村に暮らしていたことがありますが、その頃疲れきって写真が撮れなくなった時、村を離れ一人山へ向かいます。氷河の上を歩いたり、岩肌に張り付いたように建てられたゴンパ(ラマ教寺院)に立ち寄ったりして一週間ほど過ごしたのち、また世話になっている家に戻るという生活をしていました。

そんなある日、標高4千数百メートルの木も草もない荒涼とした台地上にある氷河湖ツェラ・ツオの畔の石に一人腰掛けてぼーっと湖面を眺めていた時のことです。

ウトウトとしかけて、ふと気がつくと、風が吹き、辺りが急にざわめいて、いくつものちぎれ雲が猛スピードで空を走るようになっていました。

そして、いきなり、対岸の壁面が天河石のような青い光を放ちながら崩れ落ちたのです。そして煙にような飛沫が舞い上がり、その中から黒銀色に輝く不可思議なものがくねりながら天に向かって立ち昇って行ったのを見たのです。私は龍だ。と思いました。そして身体中に電撃が走ったように痺れ、涙が溢れ出した事を覚えています。

そしてそれがこの北斎の「富士越龍図」とそっくりだったのです。

もちろん、龍を見たのも、それがこの絵のものと似ていると思ったのも私の単なる思い込みなのかもしれないのですけれど、、、。(六田知弘)- 2019.11.22 天河石

来年2月に出版予定の写真集「仏宇宙」の導入部分に載せるのに『華厳経』からの文言を借りるのがいいかもと思い、ネットで調べていたら、宮沢賢治の『インドラの網』という短編が出てきました。私は高校生の頃からずっと宮沢賢治が好きで、この作品も読んだ事はあるのですが、内容はまったく覚えていなくて、全集を引っ張り出してきて読み返してみました。まさに仏教の、とりわけ華厳の宇宙観を表している様に思えて、写真集の導入部分には華厳経の文言そのものではなく、この『インドラの網』の部分を使わせてもらうのがいいのではと今は思っています。

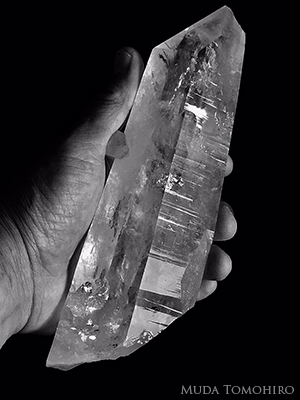

その『インドラの網』を読んでいくと、夜が明けかかる時の描写で「・・・空は早くも鋼青から天河石の板に変わっていたことから実にあきらかだったのです。」という部分があります。私はそこに出てくる天河石というのが気になって、またもやネットで調べてみると、天河石はアマゾナイトとも言って、ネットオークションでも出ていることを知り、高くはなかったので、早速取り寄せ、昨日届きました。それがこの写真のものです。

ああ、何という魅惑的で神秘性を湛えたな青なのか、、、。しばらく手に持って角度を変えながら眺めていたら、これは北宋の汝窯の釉溜まりの青だ! そう閃きました。

人類史上最高のやきものとされる汝窯青磁の色を表すときによく使われる「雨過天晴」のいわゆる「天青色(てんせいしょく)」というのは、汝窯の器体そのものの色と一般的には思われていますが、そうではなく、器体の端に溜まった釉薬の青色の事だと(いくつもの汝窯の写真を撮ったものとして、)私は思っています。そしてこの天河石の青が正にその「天青色」。そう感じました。

「インドラの網」は限りなく天空に広がって、そのそれぞれの結び目に嵌められた珠玉は限りなく光り、それぞれがそれぞれを限りなく映し出して、宇宙のすべてを覆っています。

天河石をネットオークションで調べている時にレインボーガーネットという鉱物が目についたので一緒に買ったのですが、その産地が何と奈良県吉野郡天川村(天河とも書く)だったのには驚きました。(六田知弘)- 2019.11.15 秋深まる藤野

11月も半ばになっていよいよ秋が深まって来ました。仕事場のあるここ藤野も都心部より2~3度ほど低いようで朝晩は結構冷えてきて、先日は押入れにしまってあった炬燵や足温器を出してきて一安心。

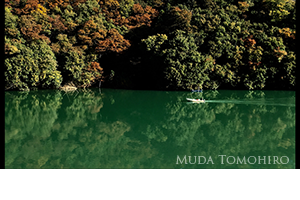

仕事場の窓から見える相模湖の対岸の木々も紅色こそありませんが、黄色や茶色に色づいて、朝の光を受けて輝いています。水面に浮かぶ水鳥も少しずつ増えて来たようにも感じられます。藤野に仕事場を移して一年が経ちました。

実は今、いろんなやるべき仕事が重なって私の(容量の少ない)脳みそはぽとんどパニック状態なのですが、この部屋の窓から見える水辺の景色は、ひと時の癒しを私に与えてくれています。(六田知弘)- 2019.11.08 ヒマラヤの村からのメッセージ

一昨日FBにMonju Sherpaという人からメッセージが届きました。写真の撮影中だったのでそのままにしておき、後から見ようと思ったのですが、そのメッセージがなかなか探し出せない。そして、今朝、偶然みつかりびっくりしました。

というのは、メッセージについていた写真は、私が20代のころにそこの家族と一緒に暮らさせてもらっていたネパールヒマラヤの村モンジョの家の前で撮った写真だとわかったからです。新しく見えるロッジ(そのロッジの後ろに見えるのが私が暮らしていた家のようです。)の前で撮った記念写真にはそのMonju Sherpaという人とともに、その奥さんらしき女性と私が37~8年前にモンジョの家で撮った写真を託した日本人の知人ら一行が写っています。とするとMonju Sherpaというのは、その家の人の可能性が高いということ。写真から見ると彼は30代後半のように見えます。そうすると彼は、私がモンジョに暮らしていた時に子守して、(オムツというものがなかったので)よくおしっこでズボンを濡らされたあの赤ちゃんの今の姿ということなのでしょうか?(六田知弘)- 2019.11.01 写真展『石の聲』

明日11月2日から金沢のアート玄羅(玄羅アートから改名したようです)で、写真展『石の聲』が始まります。(11月2日~26日まで。水・木休廊) 石は、2010年から私のライフワークの一つとして撮り続けていますが、その膨大なストックの中から今回はイングランドの石に絞って構成しました。といってもイングランドのものだけでもあまりにも多くてその中から一定の方向性を持って編集構成するのは大変な作業でした。

セレクトを続けながら写真から聞こえてきたのは、個々の石が出すシャーーーーーというホワイトノイズのような音と、並んだ石同士が共鳴し合う時に出すブオオオーーーという通底音のような音でした。この音は撮影をしている時も常に私の耳に入ってきていて、それに包まれるようにしてシャッターを押していた様に思います。その音が私には石がだす声のように思えて今回のタイトルを『石の聲』としました。

私はこの連休中は金沢の会場におります。ご来場お待ちいたしております。

荒野の中で聞こえてくるのは宇宙のゆらぎに共鳴し

ふるえる石のざわめく聲か

(六田知弘)- 2019.10.25 「MINAMO」展 終わりました。

銀座のルカスカンジナビアでの写真展「MINAMO」もおかげさまで無事終わりました。天気が優れない日が続いたのにもかかわらず大勢の方々においでいただき、ありがたいことです。なかでも私が大阪に行って留守にしていた18日(金)は一番多くの方に来ていただいたようで、不在で申し訳ありませんでした。

今回のテーマは水面ということで、展示する作品はちょっと一般受けしないかもしれないと思っていたのですが、あにはからんや、実際の作品を見ていただいた方々には総じて好評で、なかでも相当深いところで共鳴していただいている方も少なからずいてくださったことが、とても心強く感じました。ほんとうにありがとうございました。

会場に行けなかった18日は、午前中に大阪での用を済まし、午後には奈良の施設にいる母に会いに行っていました。

一年以上前にもこのトピックスにも書きましたが、母は、認知症がだいぶ進んでいて私が誰かやっとのことで思い出せる程度ですが、未だに般若心経だけは淀みなく唱えることができます。母の手をとるとその声が私のほうにも響いてくるようで、嬉しさとかなしみが同時に伝わってきます。史上最強の呪文といわれる般若心経が母を護っていてくれているように感じます。

一週間後の11月2日からは金沢のアート玄羅での写真展「石の聲」が続いて始まります。こちらもいい展覧会になると思いますので、乞うご期待。(六田知弘)- 2019.10.18 水

台風19号では東日本を中心に大きな被害が出てしまいました。これは天災である事は間違いのないことだけれど、我々が作り出した地球温暖化による異常気象によるものだということも言えるのではないでしょうか。このまま行くと近い将来にこれくらいの台風が毎年のように発生するようになるとも言われています。

地球温暖化に限らず私たちが「進歩」の名の下に突き進んできた方向が本当に我々の幸福や真の意味での豊かさに向かっているものなのか、今、本気に考えるときが来ていると私は切実に考えます。

私が20代の頃に約18ヶ月間滞在して撮っていたヒマラヤの村は当時電気もガスも水道もないところで、物質的には極めて貧しい生活でしたが、人々の魂のレベルでの豊かさというところから考えると今の日本などの先進国の我々の方が豊かだとは決して言えないように思います。

と言ってこの現実から逃げる訳には行かないし、時代を逆戻りするべきだと言っているわけではありません。ただ目先の便利さや経済優先の考え方の元で無自覚に生きて行ったら取り返しのつかない事になることに気付くべきだと思うのです。

今日は(22日まで一日延長して)開催中の東京の写真展「MINAMO」を抜け出して大阪に来ています。大阪での用を済ませたら、奈良の母に会いに行って、それから今日中に東京に戻ります。

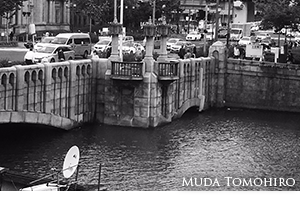

今、大阪淀屋橋の駅の上のカフェにいます。土佐堀川が窓越しに見えています。小雨がぱらつき始めたようで傘をさす人もチラホラと見受けられます。今東京で開催中の写真展「MINAMO」に出品している作品の一枚に水面に雨の波紋が重なり合った縦位置の写真があるのですが(この作品は結構人気です。)、それは今年春先にこの土佐堀川の水面を橋の上から撮ったもの。我々生物を生み出し、生物が存在するために必要不可欠な母なる存在あり、全てを呑み込む恐ろしいものでもある、根源的な存在「水」を、カメラを携えて見つめていこうと思っています。

11月2日から26日まで金沢のアート玄羅で写真展「石の聲」を開催します。「水」とともに私のライフワーク的テーマとしている「石」の写真展です。お近くの方、また、お近くに行かれる方は是非お立ち寄りください。

それと東京での「MINAMO」展は1日延長して10月22日(祝)までとなります。私は明日19日から22日まで在廊しますのでお声かけいただければ嬉しいです。(六田知弘)- 2019.10.11 1日遅れの「MINAMO」展

明日12日から銀座のルカスカンジナビアで開催予定の写真展「MINAMO」の作品設置をしています。

さっきギャラリーの前を通りかかった方が入って来られて、ギャラリーのスタッフと一緒になってすごいすごいの連発です。私も俄然ワクワクしてきました。

皆さん是非おいでになってこちらの世界と向こうの世界との境界線上をたゆたっていただければと思います。

と言いながら、明日12日初日は台風接近の為に休廊となってしまいました。

私は土日祝は必ずおりますし、平日でも18日以外はできるだけ在廊しますので是非是非おいでください。

そして皆さん、台風に十分にお気をつけください。たいしたことがないことを祈るばかりです。(六田知弘)- 2019.10.04 彼岸花

12日から東京銀座のルカ スカンジナビアで開催される写真展「MINAMO」の作品もできて、今日やっと来月2日からはじまる金沢の玄羅アートでの「石の聲」の出品作品選びも終わってちょっと一息ついたところです。 二、三日蒸し暑い日が続きましたが、今日などは晴れていてもだいぶ涼しい風が吹いてきてやっと秋らしくなった気がします。

一昨日に見たときはもうすでにほとんどの花がしおれてしまっていましたが、この前の土日あたりに高幡不動の裏山を通りかかったときには道の脇と谷部にヒガンバナが咲き誇っていました。このヒガンバナは、数年前から高幡不動のお寺が球根の植え付けをはじめたもので、年ごとに増えていき、すでにお寺が目標としていた10万本に達しているのではないでしょうか。

道の脇には、普通の赤い花のなかに白花がポツリ、ポツリと混じって咲いていました。この白いのは、いわゆるアルビノのようなものなのでしょうか? 自然でも時々白いものを見かけますが、最近植えつけたものの中に白い花が混ざるのは故意に白花の球根を植えたものなのか、それとも偶々なのでしょうか? それにしても赤の中に白が一輪混ざるのは結構キャッチなものですね。

ところで、先週のトピックスに玄関先に来た蝶について書きましたが、知人からあの蝶は、アゲハではなくアカボシゴマダラだとご指摘をうけました。そうですよね。アゲハの羽の後部の突起が破損して取れてしまったものかと思いましたが、アゲハにしたら羽の形が丸く、黄色が薄いのでおかしいなと思いながら時間がなくて調べる間も無く、アゲハとしてしまいました。失礼しました。実はあれは外来種で、繁殖力が強く、幼虫時にはオオムラサキなどの在来蝶と同じエノキを食べてかなりの脅威になっている要注意外来生物に指定されている蝶とのことでした。知らないことは怖いこと。ある種、忍び寄る脅威といったところでしょうか。(六田知弘)- 2019.09.27 バタバタと

ここのところ10月と11月の個展と来年2月発行予定の写真集の事でバタバタとしています。

昨日やっと10月12日からの東京での個展「MINAMO」のプリントを終えました。夜、調布の深大寺温泉に入ったら溜まっていた疲れが出たのか、ぐっすりと寝たのに今日は朝から少し脱力感を感じながら11月金沢での個展「石の聲」の作品選びのための小さなプリントを作る作業をしました。午後からは月刊誌「美術の窓」に連載している「美の棲むところ」の写真選びと来年2月出版予定の写真集についての打ち合わせと他にもう一つの出版の打ち合わせがあります。

そして、明日明後日はお彼岸の時に風邪で行けなかったお墓参りと母に会いに奈良に行ってきます。

いつも暇を持て余しているような私ですが、こうして忙しい時もたまにはあるのです。

写真はうちの玄関に水を飲みにきたアゲハです。近寄っても逃げません。随分羽根がボロくなっていますが、きてくれてありがとう。っていう気持ちです。(六田知弘)- 2019.09.20 中秋の名月の次の夜の満月

仕事場のある藤野の満月を日本在来種の存在を打ち消すかのごとくに甲高く鳴くアオマツムシの声を聞きながら眺めました。木々の隙間から顔を出した月は雲の中を泳いでいるように見え隠れしていました。先週の金曜日は中秋の名月だったのですが実は十四夜でその翌日が十五夜の満月だとのこと。

月を眺めていると、その引力のようなものが感じられ、もしかしたらその作用によって自分の運命が決められているのじゃないのだろうかと、とりとめのない事がふと頭に浮かびます。

この連休はお彼岸で、奈良のお墓参りに行って、母にも会ってこようと考えていたのですが、昨日くらいから(久しぶりに)風邪らしい症状が出てきて母にうつすとまずいので、奈良行きは月末くらいまで延期しようと思っています。

10月12日から21日まで東京銀座のルカ スカンジナビアというギャラリーで「MINAMO」という写真展を開催します。一番古いもので2008年のスペインの修道院横の泉で撮ったもの、最新のものでは今年、和歌山の海や大阪中之島の土佐堀川で撮ったものなど、これまで各地で撮ってきた「水面」の写真を集めたものです。また近づいたらこの欄でも紹介させていただこうと思っています。(六田知弘)- 2019.09.13 サボテンの花

台所の窓際に置いてある小さな鉢植えのサボテンが、白い大きな花を咲かせました。普段、サボテンはどことなく動物的な感じがするのですが、この花を見ると菊の花と似ていて、しっかり雄しべももっていて(もしかしたら、花びらに見えるものも、雄しべのようなものも、サボテンの場合は他の器官なのかもしれませんが。)やっぱり植物だったんだと改めて納得してしまいます。それでも緑と黄色と白が積み重なるようにのっているのは、やっぱり不可思議な生物ではあるのですが・・・。

私はこの不可思議さにちょっと惹かれ、外でサボテンを見かけるとカメラを向けることが多いです。ミャンマーでもインドやイタリアやスペイン、メキシコでも結構印象的な写真を撮ってきました。(いずれもまだ日のめは見ていませんが。)今度は、こういった小さなサボテンを白い紙にのせて、モノクロで撮ってみようかとも思っています。

ここのところ、10月と11月の個展と来年出版予定の複数の写真集の準備で、少しだけ慌ただしくしています。また、このトピックスでもその都度ご案内させていただきます。

ちなみに、10月の個展は、東京銀座のルカ スカンジナビアというギャラリーで10/12~10/21タイトルは「MINAMO」、

そして、11/2~11/24 金沢の玄羅アートで、タイトルは「石の聲」です。詳細はまた近づいてからお知らせします。(六田知弘)- 2019.09.06 ノコギリクワガタとコクワガタ

9月に入って朝晩は随分涼しくなりました。夜は虫の声で満たされています。

先日仕事場の玄関先にノコギリクワガタのオスが既に死んだ状態で落ちているのを見つけました。今朝は自宅から駅に行くのに通る高幡不動の裏山で足元で動くコクワガタのメスを見つけ、掌にのせて撮ろうとしたのですがコチョコチョと動き回るので何度もシャッターを押してやっと一枚撮れました。

秋になって、冬越しをしないノコギリクワガタは交尾を済ませて生を終え、コクワガタはこれからコナラやクヌギの隙間の快適な冬の寝ぐらを探すのでしょう。

それぞれの秋です。(六田知弘)- 2019.08.30 玄関のツッカケ

朝早く東京を出て、静岡と名古屋での撮影を終えて、夜11時過ぎに奈良の実家に着いて、仏壇に手を合わせ、シャワーを浴びて、押入れから布団を出して潜り込んだのですが、なかなか寝付けず、仕方なく夜中の2時頃に起き出して、母の寝室の棚から「国宝」展の図録を取り出して見ていると、これは撮った。これも撮った。これはいつか撮ってみたい、とか自分ならこれはこういうふうに撮る・・・とか考えて益々頭が冴えてきて眠気がおとずれす、仕方なく睡眠導入剤代わりに風邪薬を飲んで布団に再び入ったらやっと眠れて、携帯のアラームを7時半にセットしたにもかかわらず目が覚めたのは9時過ぎでした。

まだぼーっとした頭で玄関先を見ると私の靴の横にある母のツッカケ(サンダル)が目にとまりました。それをスマホで撮りました。そしてそばにあった白い紙の上にそれを載せても撮りました。

老人施設に入って、これを履かなくなってからもう3年?。いや4年?

さあ、さっさと顔を洗って母に会いに行ってきます。(六田知弘)- 2019.08.23 刀剣の撮影

東京国立博物館所蔵の刀剣4点を撮影しました。

・梨地螺鈿金装飾検(平安時代)

・群鳥文兵庫鎖太刀(鎌倉時代)

・太刀 銘備前国長舟住景光(鎌倉時代)

・短刀 銘行光(鎌倉時代)

いずれも国宝です。

前の2点は拵え(こしらえ)で、今までにこれに類するものは撮ったことがあるので、さほどでもなかったのですが、後の2点は、刀身(とうしん)つまり、刀の鞘におさまる刃物の部分の撮影は今までやったことがなかったので、少々緊張しました。

といっても、実は、前もってあまり考えすぎても面白くない写真しか撮れないことはわかっていたので、いつものように、ものに向かった時に直感的に撮ろうと考えていました。ところが、今回はそうは問屋はおろしてくれませんでした。刀剣ならではの細心の注意を払って撮影しなければならないために、ファインダーを覗きながらあれこれと最もいいアングルを探りながら撮っていくといういつものやり方が許されず、それにはいささかまいりました。 それでも、運慶の撮影の時にも手伝ってくれたカメラマン仲間の名アシストとアドバイスを得て、なんとか無事撮れました。帰宅して早速その画像をパソコン画面で見たのですが、おお、なんという妖しさを底にたたえた美しき輝き!!。来年に写真集が出たら「刀剣女子」にも是非見てもらいたい・・・。(六田知弘)- 2019.08.16 鍬形蟲

台北故宮での撮影も明日(8月16日)の午前中の南宋官窯の尊(古代の祭器の形を模した壺)1点で終了となりました。今日は清朝の琺瑯彩を4点撮ったのですが、それぞれを超アップで撮ることを試みて相当無理な姿勢と緊張を続けたために4つ目を撮り終えた時点で頭と身体がへとへとになっていました。そして、撮り終わったらすぐに故宮を出て、バスと地下鉄を乗り継いでいつも行くマッサージ店に直行しました。30分のところをもう30分延長してもらい、終わった時には頭や首肩の緊張もすっかりほぐれ、そのまま調子よくいつもの屋台の水餃子を美味しく食べたところまではよかったのですが、そのあとは、一挙に眠気と脱力感が出て来て、もうたまりません。明日は最後の撮影の後、故宮の人たちと昼食をして、そしてそのまま新幹線に乗って知人にあうため台中に行かなければならないのでこのトピックスを今日中に書かなければならないのですが、眠くて眠くて…。

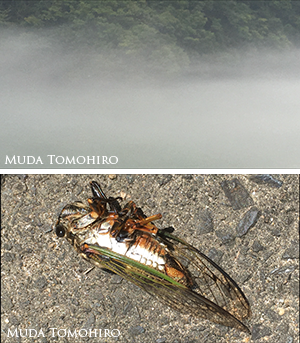

添付した写真は、毎日撮影の前に故宮の敷地に隣接した廟にお参りするのですが、そこの近くの大きなガジュマルの木の幹にくっついていたクワガタムシです。ヒラタクワガタの一種でしょうか。故宮の人にこの虫は、台湾では何というのかと尋ねたら、○○○と言って「鍬形蟲」と書くのだと教えてもらいました。日本と一緒なのですね。

故宮での撮影はこの3年間で計5回となりました。故宮のみなさんには本当に親切にしていただきましたこと深く深く感謝いたします。

間も無く帰国します。帰ったらすぐ東京国立博物館所蔵品作品集のための一連の撮影の最後となる刀剣・武具の撮影が待っています。それが終わったら、ここ数年エネルギーを注いできた文化財の撮影にも一応の区切りをつけることにするつもりです。(六田知弘)- 2019.08.09 台湾の台風

台風接近のために今日は故宮での撮影は休みとなり、窓越しに外の景色がよく見えるホテルの部屋でこれを書いています。空はだいぶ暗くなっていますが、風雨はまださほど強くもなく、さっき近くの食堂に朝食を食べに出た時は、日差しも時々出て傘もさす必要はなかったのですが、部屋に戻って来たらいきなりガラス窓に激しく雨が当たるようになってきました。が、いまは小康状態で傘をささずに歩いている人の姿もチラホラ見えます。こういうふうに天気がコロコロ変わるのが台風接近時の特徴なんでしょうけれど。

お盆休みに入ったためか台北の街は、一昨日あたりから日本人の姿を多く見かけるようになり、いつもいく屋台の水餃子屋さんでも日本語が右から左から聞こえて来ます。(ついつい、「ここの水餃子は本当に美味しくて、私は毎日きているんですよ」なんて隣に座った日本人に日本語ではなしかけたくなってしまいます。)でもせっかく台湾に休暇で来たのに台風とは、(食堂もしまっているところがあるようだし、故宮ももしかして今日は休館かもしれません。)ちょっと気の毒な気もしますが・・・。

ところで台風はなんで「台風」と書くのでしょう?「台」は台湾の「台」で、台湾のほうからくる風というところからできた言葉なのでしょうか?もしそうであれば、今、台湾でも「たいふう」という言葉を使いますが、これは日本統治時代の名残ということなのかな?いや「颱風」と昔は書いたから「台風」はその略字に過ぎないのでは?などと、雨も止み、だいぶ明るくなった外を見ながらぼーっとかんがえています。

今日は8月9日で長崎の原爆記念日ですね。広島と長崎に原爆が投下され、15日には終戦となったわけですが、その時は台湾にはたくさんの日本人がいたけれど、終戦まもなく台湾での生活を捨てて日本に一斉に帰らされたとのこと。妻子や恋人とのつらい別れもあったのかもしれません。

台湾のどこに行っても日本統治時代に建てられたという建物があちこちに残っています。私は日本統治時代の台湾のことや当時台湾に住んでいた日本人のことについてはほとんど知りませんが、そういう建物を見かけるたびに、どこか自分の遠い記憶に響くところがあって、機会があれば集中して撮ってみたいと思っています。

故宮での撮影の緊張感から解放されたためか、とりとめもないことを書きましたが、その間に風雨がさして強まっているようには思えず、もしかしたら台風はもう行ってしまったのではないでしょうか・・・?と書いていると今また、ガラス窓に雨が叩きつけられるようにあたってきました。

台湾での仕事もあと一週間。時々マッサージなどに行って体調に気をつけながらやっていこうと思います。(六田知弘)- 2019.08.02 水餃子と東坡肉

今年2回目の故宮での撮影で今、台北に来ています。

台湾といえばまず思い浮かべるのが、故宮と食事ではないでしょうか。

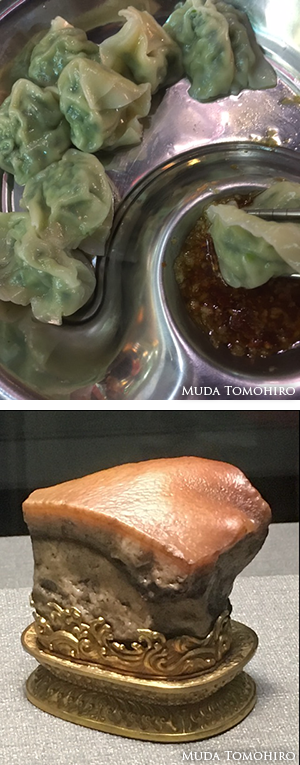

前回5月に来た時にも書きましたが、台北のある夜市の屋台の水餃子がめちゃめちゃうまく、滞在した18日間のうち、定休日を除く毎夜、欠かすことなく通いました。毎日食べても飽きることはなかったのでよっぽど私の口に合ったのでしょう。ですので、今回もその水餃子が目当てで、その夜市に近い前回と同じホテルに滞在することにしました。そして、台北滞在の初日からその水餃子を食べに行ったのですが、やっぱりうまい。ニラがいっぱいはいっていて、ジューシーな旨味があって、かつ、しつこくない。絶品だと思います。

絶品というともうひとつ、東坡肉(トンポーロウ)があります。といっても実際の食べ物ではなく、故宮にある「肉型石」のことですが・・・。

これは翡翠製の白菜と並ぶ故宮の人気作品で、故宮ではこの二つだけがが国宝特別室に並んでいます。その部屋はいつも長蛇の列で、入場制限がされています。今回その「肉形石」を午前中だけお借りして故宮内のスタジオで撮りました。

いやー、まいりました。全く脱帽です。もちろんこれは何度も実物を見ているのでその見事なできばえはわかっているつもりだったのですが、ガラス越しではなく、直接目の前において、ライティングをして、接写用のレンズをつけたカメラで撮っていると、クレイジーという言葉しかでてきません。どこからどう見ても、どれだけクローズアップをしてみても、実際のトンポーロウにしか思えないのですから。層状になった皮の部分の色といい、箸でさわった時に感じるであろう弾力のあるる質感といい、表面の毛穴といい、そのテカリ方も、たるんだところのシワの感じも、そして、肉の本体の部分の脂肪をいっぱい含んだプルンプルン感も、そしてなにより、表面に滲み出て来て凹部に沿ってテカりながら流れる油などは、トンポーロウそのものです。肉に染み込んだ八角などの香辛料と生姜や醤油のにおいがしてくるようです。約2時間の撮影後にちょっと手に取らせてもらったのですが、その時に手に油汁がついてしまうのはいやだなと、一瞬触るのを躊躇してしまったほどです。

実は、これは、ヒスイの白菜と同じで、いくらよくできていても所詮「飾り物」にすぎないという考えが、私のどこかにあったのは確かです。しかし今回撮影をして、それは私の浅はかさからくる大きな間違いだということを思い知らされました。最高レベルの芸術作品だけからしかこない衝撃を私は受けてしまいました。どういうひとが、これを作ったのでしょう。魂にボディーブローをくわされたみたいです。いやあ。おそろしいものです。あれは。中途半端な仕事しかできないのなら写真なんかやめてしまえと言われてしまったような。

今回私が撮った「肉形石」はさてどこまで写せているのかちょっと心もとない気がしますが、私が持てる力のすべてを注ぎこみました。いいものが撮れているにせよいないにせよそれが今の私の実力ということでしょう。こんな機会を与えてくださった故宮の方々にそして、この撮影があったがために、展示室でせっかくのお目当てのものを見ることができなかった多くの人たちに、お詫びと感謝です。

(なお、添付してある肉形石の写真は、スタジオでの撮影後に展示室にもどされたものをスマホでとったものです。)たまには水餃子ではなくてトンポーロウを食べに行こうかな・・・。(六田知弘)- 2019.07.26 クレーとユング

長かった梅雨がやっと開けたかと思うような暑い日、 仕事場の近くのアスファルト道の路肩にきれいなセミが落ちていました。ミンミンゼミのメスでしょう。目が澄んでいて死んだものには見えないほどだったので触ってみたのですが足を動かすこともありませんでした。あまりにきれいなので仕事場に持って帰って白い画用紙の上にのせて写真を撮りたいとも思ったのですが、両手に荷物を持っていたのでその場で撮りました。

この頃どういうわけかほとんど毎日のように夜中に目が覚め、それからずっと眠れません。仕方なく起き上がって電気をつけて、こういう時のずっと以前からの習慣で、枕元に何冊かおいてあるパウル・クレーの画集のひとつを開いてみるのですが、この頃は他に、深層心理学者のC.G ユングの『ユング自伝』を読み返すことも多いです。

クレーとユングが私の心に染み込むように入って来て作用を及ぼすようになったのはかなり古くて、クレーはもう50年、ユングは46年ほど経つでしょうか。長い付き合いです。最近その二人が私のこころの中ではだんだん区別がつかなくなって来ているようで、いよいよ焼きがまわって来たのかもしれません。1870年代生まれのこれら二人のスイス人には随分影響を受けたというか、人生の方向性を決められてしまったというか・・・。

28日から3週間、また台湾の故宮博物院の撮影です。意識のレベルを切り替えて臨まねばなりません。あの屋台の水餃子が待っています。(六田知弘)- 2019.07.19 キヌガサタケ

藤野の仕事場の近くの知人の庭の隅っこにキヌガサタケが生えているというので見せてもらいました。白い網目の傘を被ったような変わった姿のキノコが二本。一つは12センチくらいでもう片方は20センチくらいでしょうか。子供のころに図鑑では見たことがあるのですが、実物は初めてでした。(たしか中華料理の食材にもこんなのがあったような気もします。)

このキノコの成長は極めて早いようで、1時間前に見たときよりもずっと大きくなっているとのこと。見ている間に成長が確認できるかもしれないと、小さい方をしばらくじっとながめていたら、いきなりキノコ全体がぶるんと振るえて、グッと一気に伸びた?いやそんなわけがない。よくみると白い傘状の網目の中に黒いなにか動くもの。破れたところから覗くとそれはシデムシでした。キノコを食べにきたのでしょうか。地上に出てきて傘を広げたばかりなのに、ちょっとかわいそうな気がしないでもないですが、それは人間から見た感傷で、シデムシにとってはこれで生きて子孫を残すことができるわけだし、もしかしたらキヌガサタケにも何か良い見返りがあるのかもしれませんし・・・。

藤野はもっと早く知っていれば良かったと思う、本当に自然豊かないいところです。公営の藤野やまなみ温泉の露天風呂につかって、地元のおじさんたちの超ローカルな話を聞くのも楽しいですよ。(六田知弘)- 2019.07.12 ウスバカゲロウ

この頃はほとんど毎日梅雨空で、気持ちもちょっと沈み気味。

藤野の仕事場でパソコンの画像に向かっていてもついついウトウトしてしまっています。自律神経のバランスが崩れて、いつもとは逆の副交感神経が優位になってしまっているのでしょう。

藤野の駅に向かう途中、橋を渡るのですが、そこから見える風景も私の仕事場のある建物も雨に霞んで私の頭のようにぼんやりと・・・。まあ、こんな時もあっていいのかもしれません。見ようによっては、こういう景色も美しいと感じることもあるわけですから。

6月の初めに玄関先でクワガタムシを見つけましたが、気温が低い日が続いたせいかそれ以来見かけることはありません。その代わりと言ったら何ですが、昨日ウスバカゲロウが階段の踊り場に落ちているのを見つけました。死んでいるのかと思いましたが手のひらにのせるとわずかに透明な前翅を動かしたので、ちょっと嬉しくなって、手のひらにのせたまま部屋に入り、湖側のベランダでスマホでパチリ。一枚撮ったところで、なんと四翅をひらひらと動かして湖の方に飛んでいきました。(六田知弘)- 2019.07.05 ハバロフスクの街

先週のトピックスは、シカチ・アリャンというハバロフスク郊外のアムール川沿いの小さな集落に点在する岩絵の撮影からハバロフスクのホテルに戻ってすぐ書いたものです。その翌日は、一緒に行った私の制作上のパートナーであるデザイナー上田英司さんとカメラ片手にハバロフスクの街を見て歩きました。

成田からハバロフスクまでの飛行時間はわずか3時間足らずなのですが、そこはもう、全くと言っていいほどヨーロッパの街と変わりません。街並みもトロリーバスも、店のつくりも、行き交う人々のファッションやその表情も。これには少々驚きでした。私は極東ロシアにきたのは初めてでしたが、もっとアジア的だろうと思っていたのですが・・・。

街を歩いていると、そこら中で工事をしています。老朽化したビルを解体して新しい建物を建設しているようですが、古いものに心惹かれる私には、もうあと5年ほど前に来ていれば、とちょっと悔やまれるところでもあります。とはいえ、街は日本の都会のような喧騒はなく、シックで落ち着いたいい感じで、人々も親切で、食事もとても美味しかった。(ただ、お店の人たちは日本人からするとちょっと無愛想におもえることが多かったけれど)

街の南辺をながれる大河アムール川の近辺には、煉瓦造りの古い建物の歴史博物館や考古学博物館などがあります。中に入ると内装も展示も結構クラッシックでしたが、それがまたいい感じ。(近くに落ちたという隕石も展示してありましたが、私が近所の高幡不動の露店で買ったものとほとんど同じで、思わずニヤリ。)

博物館の近くには築百年は経っているであろう木造の建物も数件見かけましたが、今は、すべて廃屋になっているようで、取り壊されるのも時間の問題でしょう。その界隈にいると、私の頭にはアンドレイ・タルコフスキーの映画のなかのさまざまなシーンがまるで既視のようにしきりに頭に浮かびました。そのことを上田さんに話しながら歩きました。(帰国後、私の持っているタルコフスキーのDVDを上田さんに貸してあげることになっています。)

冬はものすごく寒いだろうからここに住みたいとは思わないですが、また来たいと思う、いい街でした。(六田知弘)- 2019.06.28 ロシアの岩絵

たった今、ロシア ハバロフスク郊外のシカチ・アリャン村に残る岩絵の撮影を終えて、ホテルに帰って来たところです。

大河アムール川の岸辺に転がる岩に古いもので1万7000年も前に刻まれたというシャーマンと思われる人面や大鹿やトラや鳥などの絵が300以上も残っているとのこと。今日はチャーターした小さなボートに乗ってアムール川を渡り、まず最初にあの世への入口を守っているとされる「おばあさんの岩」という名の大岩に挨拶してから(この岩に近づいた時にはビンビンと何か異様なものが伝わって来ました。)、岩絵を可能な限り見て、撮って回ったのですが、それでも40点。撮り続けているうちにドンドン日常の意識が下がって来て・・・・。

今夜はぐっすり眠れそうです。(六田知弘)- 2019.06.14 藤野のステルス戦闘機

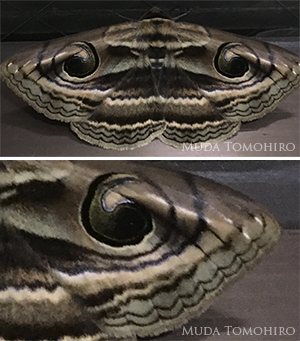

夜、外出先から帰ってきて仕事場の階段の踊り場に差し掛かったときギョロッとした目玉が2つ足元からこちらを睨んでいるのに気づきました。一瞬戸惑いましたが、直ぐに蛾だと分かりました。まるでステルス戦闘機のような姿にちょっとマンガチックな目玉文様。これはおそらく天敵である鳥の襲撃を避けるための脅しのような擬態の一種なのでしょう。爬虫類の目玉を真似ているのでしょうか。それにしてもよくデザインされたものです。画像を拡大してみるとトカゲか何かの目玉の写真を合成処理した画像をみているように思えてきますし、片方だけを見ると立体的でまるでアオダイショウの頭のようです。神がデザインしたものなのか、種の保存のために環境に適応して、突然変異を繰り返してこうなったのかわかりませんが、自然がつくった造形には人間は敵いません。

蛾は気持ち悪い?でも見方によってはとても美しいとも思えるのですがどうでしょうか。(六田知弘)- 2019.06.07 藤野の風

カンボジアと台湾から帰って10日ほど過ぎました。帰国直後から待ち受けていたように次々とやらなければならない仕事が入ってきてまだまだ落ち着かない状態です。 昨日は台北の故宮からのメールで、撮った写真のデータはいつもらえるのかという問い合わせがあり、逆にいつまでに必要なのかと聞いたところ「ASAP」という返事。これはどういう意味なのかとしばし考えて、そうか「出来るだけ早く」という催促なのだろうと推測して、この忙しさはもうしばらく続く事を覚悟しました。

撮影以外の仕事は、藤野にある仕事場でする事が多いのですが、相模湖に面した窓とその反対側の南側の窓を開けると、とっても気持ち良い風が通ります。

調整をし終えた重いデータをネットで送っている間 、しばらく畳に寝ころんでいると、さまさまな事が頭をよぎります。あの計画はなかなか進んでいかないな、とか、あの仕事の報酬はあまりにも安すぎるんじゃないかな、こんなんでどうやって食べていけというのか、とか、こんなに身体がキツかったらじきに写真は撮れなくなってしまうんじゃないだろうか、とか、あの人には悪い事をしてしまったな、とか、そして自分はこのままたいしたこともできずに死んで行くのだろうか、とか・・・。

それでも湖から入ってくる心地よい風を受けて寝転んでいると、そのうち少しうとうとと。

人生、大した苦労もせずに何もかもうまく行く時もあれば、いくら頑張っても暗礁に乗り上げた船のように前に進まない時もあるという事は、この歳になると少しはわかるようになりました。今は、後者でしょう。こんな時には、天の計らいに身を委ねて、慌てず、焦らず、大きな変化を起こそうとせずに、いずれ訪れるであろう上昇の大波にしっかりと乗れるよう、今やるべき事をコツコツとやることしかないようです。

夜遅くまで夕食を食べるのも忘れてパソコンに向かっていて、何か腹の足しになるものを買いに行こうと外に出たら、玄関先でメスのクワガタムシを見つけました。ほのかに赤みが差しているのでおそらくノコギリクワガタでしょう。まだ6月はじめだというのにもう蛹の殻を脱ぎ捨てて出てきたのですね。ここらは夏になるとクワガタやカブトがいっぱい光に集まってくるはず。虫好きだった私にはこれもひとつの楽しみです。(六田知弘)- 2019.05.31 土佐堀川の水面

帰国した翌日母に会いに行ったのち大阪市立東洋陶磁美術館で開催中の「文房四宝」展を見に行きました。

私などには深遠な中国の文化人の世界などわかりませんが、それでも一つずつゆっくりと眺めていると、千年以上の時間をかけて作り上げられた美意識のようなものの一端がひたひたと伝わってくるように感じました。硯石の表面の何とも言えないテクスチャーには引きこまれてしまいます。そして、ああ、これの写真を撮ってみたいというのがいくつもありました。印材などはこんなのを一つどこかで安く手に入らないかとついつい思ってしまいます。

二時間程かけて見終わって雨降る中を淀屋橋の駅に向かう途中、土佐堀川にかかる橋の上から川面を見ると、波の表面に雨粒があたって斑紋をつくっています。それが面白くてカメラを取り出し傘をさしたまま望遠で水面をしばらく撮っていました。20分ほど橋のいろいろな位置から撮っていたのですが、突然ファインダーの中に何か奇妙なものが入って来ました。初めはワニかとも思いましたが、いやカモの親子です。一羽の親鳥を先頭に雛鳥が10羽近くも続いています。

私はファインダーを覗き続けているとよく日常とは違う意識になって、ここはどこか、今はいつかわからなくしまうのですが、さてこのカモの親子はどこからやって来たものなのか?

大阪市立東洋陶磁美術館の新しい館蔵品図録ができました。日本陶磁器の一部を除き、ほとんど私が撮りました。4,000円と少し高めですが、豪華です!お手にとってご覧いただけれ幸いです。(六田知弘)- 2019.05.24 台北より

いよいよ今日が故宮での撮影の最終日となりました。

毎日が緊張の連続で、身体が悲鳴をあげる日もありましたが、故宮の人たちの本当に献身的なアシストのおかげで なんとか無事に乗り越えられそうです。

撮影時にはスタッフのカメラマン4人がぴったりと横についてくれ、そのほかにも交代でキュレーターやスタッフの人達が3~4人、ほとんど上げ膳据え膳状態です。

そして休日にはプライベートで近くの行楽地に連れて行ってくれたり、昼食に美味しいい餃子を食べに誘ってくれたり、撮影時に首や腰が辛いだろうと筋肉痛の塗り薬や栄養剤をくれたり、肩を揉んでくれたり、、、。なんで私なんかにそこまでしてくれるのか?そんなに価値がある仕事ができているのか?ついそんな事も考えてしまいます。

実際、カメラマンの王さんや林さんの撮影技術は世界一級と言って良い様なもので、私なんか出る幕がないはずなのに、彼らとは違う撮り方をする事を期待され、そんな事が出来るのか甚だ心許なく思っているというのが正直な気持ちです。

また今年中にもう一度来て欲しい。そう器物処長に頼まれて、他にやらねばならないことがあるし、体力的にキツイからとはいうのですが、無下に断る事もできずまた来る事になりそうです。

自分がえらくなったのだと勘違いしない様にしなければ!

本当に故宮の人たちには心から感謝です。

ところで先週、先々週にも書いた屋台の水餃子屋さんですがこれまでの16日のうち、なんと14日も通いました。(10日目に店のおばさんが私の顔を見てはじめてニコリとしてくれました。)定休日の水曜日を除いた毎日通ったという事ですから確かにここの水餃子は私の口に合っているということ。台北に来る機会があれば地下鉄の中山國小駅近くの雙城街の夜市29番の屋台に是非行ってみてください!超オススメです!(六田知弘)- 2019.05.17 台北での一日

台北に来て一週間が過ぎました。カンボジアの疲れがでたのか胃腸の調子が万全ではありませんが、一日の生活パターンもだいたい決まってきてなんとか順調にやっています。

朝は7時におきて、地下鉄とバスを乗り継ぎ、故宮には9時半に入ります。その前に、以前からもそうでしたが、故宮の横にある道教の廟(南無観世音菩薩という文字があるので仏教もまざっているのでしょう。)に参って仕事の無事を祈ります。祭壇の前にはいつも一匹の白黒の猫がのんびりと寝ころんでいます。(ちょっときつい顔ですが、触ってもにげません。)そして、廟の前のコンクリート造りの貯水槽に咲く睡蓮の花を見て(この花がオレンジかかった紅色でまるで南宋官窯のようなというかシャーベットのようなというか何とも言えぬ質感をもっているのです。)、それから本館に向かって左側にある事務棟の地下にある撮影場に入るのです。

今のところ、南宋官窯や哥窯、龍泉窯などの青磁を撮っていますが、今日撮った砧形の瓶はすごかった。高さ30センチほどの大きめの花瓶なのですが、その色と釉調、そして胎土の色が私がこの世で一番好きなやきもので日本の国宝にも指定されている「青磁下蕪花瓶」とそっくりではありませんか!(故宮ではこれは龍泉窯のものとしています。でも手取りはびっくりするほど軽かった。)ついつい夢中になって昼食をはさんで午前と午後、合計3時間半もこれ一つの撮影にかけてしまいました。

そんな風にして5時には仕事を終えて、宿にもどり、雑用を済ませたあと7時ごろになったらぶらぶ らと近くの雙城街の夜市まで歩いて行きます。そこで、土日もふくめてほとんど毎日、決まった屋台で水餃子を食べるのです。(この餃子のことについては先週も書きました。)毎日通って飽きることがないというのは、よっぽど私の口にあっているのでしょう。というより、この頃いつも行列ができるので巷で評判の店なのかもしれません。兄妹らしい顔つきのおじさんとおばさん、そしてもうひとりの女性がやっているのですが、すでに顔なじみになっているはずなのにニコリともしないその愛想のなさがかえって私には好ましく思える、いいお店です。

うまいものを食べた後は、二日に一度の割合ですが、宿に帰る途中にある盲人按摩で緊張しきった身体をほぐします。20分あたり20台湾ドル(約720円)、上手くて安い。 そして風呂に入って、本を読んだり画集をみたりして早めにベッドにもぐりこむ。

こんなふうにして台北での日々を過ごしています。

さて、これからまた、あの水餃子を食べに夜市に出かけることにいたしましょう。

というところまで書いて、夜市まで行ったらなんとあの水餃子の屋台がないじゃないですか。(水曜日は定休日かもしれません?)ちょっとうろたえたところで、しかたなくその裏側の蒸し餃子と書いた屋台に入って海鮮餃子を食べたところ、そのぷりぷりの食感といい、旨味のある味といい、これまた最高。そのあと食べた白玉入りの善哉も美味かった。ああ、明日の晩は何を食べようか?!

なんて言っているということは胃腸の調子もそんなに悪いわけはないですよね…。(六田知弘)- 2019.05.10 夜市の餃子

カンボジアから帰って来たのもつかの間、今は台北にいます。故宮の撮影です。今回は、未だ撮り終えていない南宋官窯が中心ですが、チキンカップなどの明代の官窯も撮ることになりそうです。

さあ、うまく料理してくれとばかりにすごいものが次々と私の目の前に置かれます。元来、料理をするのが苦手な私ですので期待以上のものが撮れるかどうかわかりませんが、体と心に鞭打って頑張るしかありません。

それにしても、いつものことですが故宮の人たちは何でこんなに私をフレンドリーに受け入れてくれるのでしょうか?感謝しかありません。

初日の今日(5月9日)は南宋官窯の盤を5点撮りましたが、2つ目に撮ったものが、特に素晴らしかった。そのとろけるような釉調と深みと明るさを併せ持つ青い釉色に思わずうなってしまいました。

5時に仕事を終えて、ホテルに帰って一休みしてから肌寒くも感じる小雨の中、近くの夜市まで行って屋台で水餃子を食べました。薄い皮を透かしてニラの緑が鮮やかで見た目にも美味しそうなものでしたが、口に入れたらこれが絶品。10個で60台湾ドル(2百円余り)。明日もこれを食べようかな。台湾は食べ物が安くてうまく、これも大きな楽しみのひとつです。(六田知弘)- 2019.05.07 カメラを握ったまま

激しい光と陰の交錯に灼熱の太陽熱が加わって、カメラを握り続ける私の意識はこの10日余り、ちょっと何処か普通とは違う世界に飛んでいったままになっていたようです。連日シャッターをきりっぱなしで、遠に1万回はこえてしまっています。

カンボジアに来て8日目、息子と合流した日の夕方、アンコールトムの中のバイヨンの隠れた場所にある壁面レリーフを一人で撮っていた時のこと、あまりにも夢中になっていたせいなのか、はたまた暑さに朦朧となっていたせいなのかわかりませんが、自分が立っている背後がないことに全く気づかすに、後ろにさがったら、1メートル以上も高低差のある石の床に、そのまま仰向けに背中から転落してしまいました。軽い脳震盪のようなものは感じましたが、どこも怪我なく、痛くもなく、手にしたカメラも握ったまま無事で、10秒後には起き上がってすぐ横にあったデーバータ(女神)に向かって写真を撮っていました。背中にはリュックを背負っていたのですが、それがうまい具合に緩衝材になってくれたのでしょう。

後でそのことを息子に話したら、そりゃ普通だったら半身不随の大怪我になっていてもおかしくなかったところだよ。と呆れられました。落ちた瞬間は何というか、ふわっと浮き上がったような感じがあって、それがカメラのシャッターをきっている瞬間と似た感覚だなとどこかで感じていたようです。そして石の床に落ちた時もやんわりと軟着陸といった感じでした。

それにしても今回のカンボジアでの撮影は、初日にアンコール遺跡群へ向かうトゥクトゥクに乗って風に吹かれている時からこれまでに感じていたものより一層強いエネルギーのようなものをあたりから受けていたように思います。そのエネルギーに包まれ、護られて、撮るというより撮らされているという感覚。有難いことです。

カンボジアからは4日に帰り、3日おいて後、今度はまた故宮の撮影のために台湾です。(六田知弘)- 2019.04.26 タ・ソムにて

カンボジアに来て4日目、アンコール・トムから見て北東の外れに位置する小さな仏教僧院の遺跡タ・ソムを訪れました。私がここを訪れるは3回目です。

いつもは人もまばらで、天上から響いてくるようなピーーーーーー、といういつまでも続く蝉?の声を聞きながら写真を撮っていると、どこか異界に連れて行かれそうな、ちょっと寂しい不思議な気分になるのですが、今回はシーズンのせいか訪れる人も結構多く、あの雰囲気をどこかで期待していた私にはすこし残念なところもありました。

とはいえ、せっかく来たのだからと、入口にあたる西塔門から入ってゆっくりと時間をかけて崩れかけた石組みやデーバータ(女神)の写真を撮りながら進んでいきました。

建物の東門を出たところから、向こうに見える東塔門までの間にお土産物を売る小さな屋台が数件でていているのが見えました。毎日続く38度を超える暑さにいささか降参気味の私は(1日に500mLのペットボトルの水を7~8本は飲むでしょう。おかげでいつも汗だくです。)、冷やしたパイナップルを売っている屋台がないかと探したところ、東塔門に近いところに果物を売っている屋台を見つけました。店頭にはビニール袋にいれたパイナップルが二つ。そしてその横にはクーラーボックス。これはシメたと思ったのですが、屋台の近くにはベビーカーが一つあるだけでだれもいない。あたりを見回すと、ずっと向こうの木陰にハンモックがひとつつられていてお腹の上に赤ちゃんをのせた女性が寝ています。この屋台の人に違いありません。水ばかりではつらいのでクーラーボックスに入れられた冷たいパイナップルをはやく食べたいし、かといってあの親子を起こすのも悪いし。いっそのこと代金の1ドル札を屋台において勝手にクーラーボックスをあけてパイナップルをいただこうかとも思ったのですが、ここはぐっと我慢、彼女が起きるまで東塔門の写真を撮りながら待つことにしました。

この塔門の左右の翼の両面にはデーバータ(女神像)のレリーフが数体ずつあるのですが、ガジュマロの一種の根による損傷が激しく、どれも蛸の足のように伸びた根っこに絡みとられ、引き裂かれて塔門自体が傾き、崩壊寸前の状態です。

そんななかで、一体のデーバータが私の目を強烈に引きつけました。右手に小鳥をのせた珍しいものですが、その顔が、若い時の私の母親にそっくりなのです。といっても写真で見た高校生時代の母の顔なのですが…。「お母さん」と思わず声を出してしまっている私がいました。

なんで、こんなところで自分の母親の面影を見てしまうのか?

経験上、こんな状態で写真を撮ってもろくなものは写ってこないことは知っているのですが、何回シャッターを押したでしょうか。5分や10分撮り続けていたと思います。

そのうちに、ワイワイガヤガヤ、そして怒鳴り叫ぶような声が背後から聞こえて来ました。アジア系の人達の団体です。その声で、ふっと我にかえり、後ろを振り向くと、ハンモックで寝ていた母親が起き上がり、赤ちゃんをそのままそこに寝かせている姿が見えました。

ありがたいことに女性は屋台の方にもどってきたので、すぐさま私はそちらに駆け寄って、やっとのことで、冷たく甘酸っぱいパイナップルで、酷暑に身も心もバテかけた我が身を癒すことができたのでした。

来週は息子とこちらで合流します。お互いどんな写真を撮るのか楽しみです。(六田知弘)- 2019.04.19 『東寺』展 、そして明日からカンボジア

東博の『東寺』展に行って来ました。

十数年前にも東寺展があり自分の記憶には結構新しいし、京都に行けば東寺などいつでも見られるので今回はパスしようかとも思っていたのですが、今日 別の用事で東博に行って早めに用が済んだので見て来ました。行ってよかった。どう良かったのか詳しく書くことは今はできないのですが、とにかく、最後の部屋の、いわゆる立体曼荼羅と言われる講堂の諸像の間を巡っていると、ムズムズとこれらの仏像の写真を撮りたいという欲求が湧き上がって来てどうしようもありませんでした。

それらの中でイケメンで昔から一番人気の帝釈天だけは、観覧者に写真撮影を許されていて、大勢の人たちがスマホや携帯のカメラを向けていました。私もそれに混じってスマホでパチリ。もちろん本格的な撮影はしたいのですが、今はこれでガマンです。

明日から2週間余りカンボジアに行きます。途中、ゴールデンウィークには息子と合流します。また現地でトピックスを書きます。ご期待ください。(六田知弘)- 2019.04.12 伝牧谿筆「柿図」

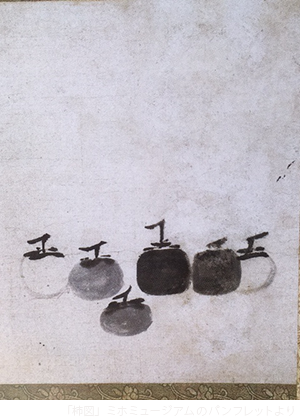

ずっと前から見たかった龍光院の「柿図」を今日ミホミュージアムの龍光院 曜変天目展の後期の展示で見ることができました。(実は内覧会にも来たのですがその時には展示されていなかったのです。)

高校生の頃、何かの美術本で見てえらく惹かれた絵だったのですが、実物を見るのに45年も待たなければならなかったという事です。

さてそれで、実物と対面してどう思ったか、ですが、こう言うのはちょっとおこがましい感じもするのですが、自分の作品じゃないかという錯覚さえ覚えるような強い親近感を持ってしまいました。いい部分も悪い部分も。今の自分が写真というものを通して向おうとしているところ似ていると思ったのです。

対になっている「栗図」を見てもわかるように決して上手な絵ではありません。しかし確実に「その時にその場所にある」六個の柿それ自体が発している波動とゆらぎを写し取っている。

見ていると存在自体が内包する「かなしみ」ともいうようなものが迫ってきて涙が滲んで来てしまいました。

しかし、何で17―8歳の頃にこの絵にそれほど惹かれたのでしょう? あえて言えば将来の自分の向かう方向を無意識のうちにこの絵の中に見ていたのかもしれません。

明日は奈良博で藤田美術館蔵の「紫門新月図」と再会します。そして火曜日は大阪の香雪美術館で「明恵上人樹上座禅図」と対面です。昔から大好きだった絵ばかり。ワクワクです。(六田知弘)- 2019.04.05 藤野も春

都内ではすでに桜吹雪となっていますが、仕事場のある藤野もやや遅れて春がやってきました。

窓から見える相模湖も水かさが秋の頃と同じ高さまで回復し、対岸の木々の新芽の緑を水面に映しています。これから一気に鮮やかさを増してくるのでしょう。藤野に来ると毎日のように湖面にカメラを向けているのですが、水面に浮かぶ水鳥の数が冬の頃と比べるとだいぶ減ってきたように思えます。どこか遠くへ渡って行ったのでしょう。

季節の移り変わりをこうして窓から眺めながら写真を整理したり、本を読んだりできるのはなんとも嬉しいこと。

平成から令和へと変わります。写真家として、焦らず、騒がず、天の導きに従って生きていければと思っています。(六田知弘)- 2019.03.29 さくら咲く

東京は今が桜の満開です。

今年はどういうわけかいきなり春真っ盛りが来たように感じられ、新宿区の病院の前の古木の桜並木の下にすでに散り始めた花びらを見てちょっと戸惑っています。

それにしても今日は花冷えで、スマホのカメラで幹から直接咲いた花の塊を撮っていてもジワジワと冷たさが身体に染みてきます。

桜を見ると私はいつも心が浮かれるというよりも逆にちょっとだけ沈みます。特に桜が悲しい思い出と結びつくというわけでもないのですが、強いて言えば小学校の入学式の日にあわせて長い闘病生活から戻ってきてくれた母に手をつながれて桜咲く堤防を学校まで歩いた朧げな記憶があるからなのでしょうか。

古木の幹から咲いたほのかに紅かかった花を撮っているとなんとなく若い頃の母の姿を思い出してしまいました。(六田知弘)- 2019.03.22 曜変天目と明恵夢記

先日、MIHO MUSEUMの「龍光院 曜変天目と破草鞋」と中之島 香雪美術館の「明恵の夢と高山寺」展を見てきました。

一度実物を見てみたいものと思っていた龍光院の「柿図」や昔から大好きな高山寺の「明恵樹上座禅図」、「仏眼仏母像」はいずれも後期の展示で少々お預けですが、また来月母に会いに奈良に行くついででの楽しみにとっておくことにします。

龍光院の曜変天目は、去年?の京博での国宝展やずいぶん前の大阪東洋陶磁美術館での宋磁展でも見たことがありますが、今回の展示はライティングが特によく、ぐっと引き込まれて、気がつくとその宇宙空間を遊泳している自分がいました。

明恵展は、やはりあの牡牝の神鹿像に強く惹かれて、いつかこれを撮影する機会がくることを願いました。(実は10年ほど前に撮影するチャンスがあったのですが、博物館の都合でそれができなくなった悔しい経験があります。)

最近、明恵の夢記(ゆめのき)のことがよく頭に浮かびます。そこには、宇宙の秘密のようなものが隠されてあるように思うのです。明恵という人の魂は、宇宙空間をさまよいながら何をみてきたのか。それを知りたいと思います。(六田知弘)- 2019.03.15 直観

日本民藝館に久々に行ってきました。

民芸館創設者の柳宗悦がいうところの「直観」という事をテーマにした特別展でした。2時間ほどゆっくりと時間をかけて見ることができました。(ちょっと会場は冷えたけれど)

この展覧会の特長はなんといってもその見せ方にありました。会場にはキャプションも解説もありません。ただ柳が集めたものが並べられてあるだけです。その並べ方も、作られた場所や時代ごとに分けられているのではなくアトランダム に並んでいるだけ。李朝の染付の大壺の横にパプアニューギニアのものらしき大きな仮面があったかと思うとその横に羊皮紙にかかれたグレゴリオ聖歌の楽譜、そして縄文の石偶があったりという具合です。

柳は生前「直観」という事について

「直観とは文字が示唆する通り『直ちに観る』意味である。美しさへの理解にとっては、どうしてもこの直観が必要なのである。知識だけでは美しさの中核に触れることが出来ない」と、そして「何の色眼鏡をも通さずして、ものそのものを直に見届ける事である」と記しています。

それは改めて言われる事でもなく、至極当然の事に思われますが、なかなかそうはいかない、知識や既成概念、そして予め植えつけられたイメージや価値感でものを見てしまう、そんな頼りない眼を持つ自分たちがいる事を自戒を込めて考えなおす良い機会でありました。(六田知弘)- 2019.03.08 靴

初めてのe-taxでの確定申告をなんとか終えてサッパリとした、と同時にその所得の落ち込みに気分もいささか落ち込みました。その翌日は東博の写真集のための撮影で気分が高揚したかと思うと運転免許証の行方が不明となってまたまたひどく落ち着かない。春先恒例の花粉症の症状も薬を飲んでいるにもかかわらず目が痒くてたまらない。床にはいって眠ったかと思ったらすぐ目が覚めてそれからずっと眠れない。仕方なく眠気をさそう風邪薬を飲んだら、今度は朝起きるのがつらくて、どうにか起きてもいつまでも頭がボーッと。

そんな頭で玄関先に出たら、履き潰れかけた私の靴がガラス窓越しの朝の光を受けてそこにありました。(六田知弘)- 2019.03.01 お経の断簡

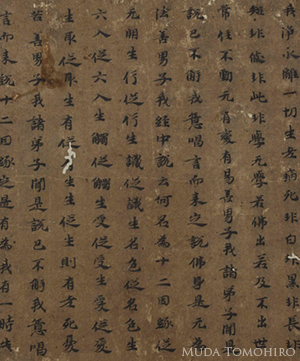

先日まで東京国立博物館で開催されていた「顔真卿」展は主催者の予想を遥かに越える人入りで、図録も増刷に次ぐ増刷とのこと。私が行った時にも大満員でゆっくりと作品を見ることも許されず、帰ってから図録で改めて見直して味わったという状態です。中国の春節の時期に重なったために中国や台湾からの熱心な人達が来館者の半分以上閉めていたように思います。

平成館での顔真卿展に合わせて、東洋館でも中国の書の企画展がありました。こちらは結構空いていてゆっくりと見る事が出来ました。 その中で一つ特に目にとまったものがありました。それは南朝の梁の時代(6世紀前半)のものとされる写経の断簡で、それが私が20年程前にある百貨店の骨董フェアーで、中国のものだという事が分かった程度でその他には何も知識がなく、格安だったせいもあって、字に惹かれるままに買ったものとそっくりな字体だったのです。

図録を買って、早速その夜、家で自分のものと照らし合わせてみたら本当に瓜二つ。同じ人が書いたのではと思うほどでした。

あとで書に詳しい人に見てもらったら梁の写経で間違いない良いもので、自分に売らないかとも言われ、ニヤリと笑って断りました。

その後 、また別の人に何というお経の断簡か調べてもらったところ『大般涅槃経 迦葉品』との事。よくそんな事が分かるものと感心してしまいました。

骨董は病気だとよく言われますが、私も昔のような重病人にならないよう気をつけながら、時の流れのわすれものを楽しもうと思っています。(六田知弘)- 2019.02.22 虫入りコパル

この前の日曜日、家から仕事場に行こうとして高幡不動の境内を通ったら、たまたま ござれ市という青空骨董市が開かれていました。久しぶりにぶらっと見て回っていると、結構大きめのコパルが十個ほど並べている店を見つけました。コパルはコハクと同じように樹液が固まってできた化石ですが、コハクほど古くはなく、数百年から古くても250万年程前ものです。ですのでそれほど希少価値があるわけではないのですが、結構その中に樹液を吸いに来た虫がそのままの状態で閉じ込められている事が多く、それが魅力で私もいくつか持っています。コパルを見かけると虫が入っているかほとんど反射的にチェックするのですが、今回見たものはいずれも非常に透明度が高い上に羽アリや蚊や甲虫など様々な種類の小さな昆虫が10センチほどのつらら状の飴色の塊ににざっと50匹ほども閉じ込められていました。値段を聞いたらなんと1,000円。すぐさま買い求めて藤野の仕事場に持って行き、早速、湖に面したガラス窓にセロテープでとめてスマホで写真を撮りました。

数万年前にこの世に生きて存在していたものが、そっくりそのままタイムカプセルのように閉じ込められている。その世界を覗き込んでいると自分もそこに入ってしまうような、なんとも不思議な感覚にとらわれてしまうのです。(六田知弘)- 2019.02.15 冬の湖面

パソコン仕事や読書の合間に、窓から相模湖の湖面ぼうっと眺めます。

仕事場の真横に見える相模湖は冬になって水かさがどんどん減って、秋口と比べると水面が2メートル以上下がったようです。その分ちょっと水が遠ざかったように感じます。それでも窓越しに水面を見ていると心が落ち着き、癒されるのは確かです。

風のない日は、葉をおとした木々がその白い姿を逆さまに映し、冬になって数を増したホシハジロやオオバンやさまざまなカモの類の水鳥が静かに波紋を広げています。そしてその上を二羽のトンビが悠々と羽を広げて飛んでいたり、時にはカラスと餌を巡って空中戦を繰り広げたり。トンビは毎日のように見かけるのでおそらく近くに営巣しているのでしょう。昨日などは、目の前を大きく丸い目と鋭く下に曲がった嘴をもつ猛禽が通り過ぎて行きました。サシバかノスリか、おそらく鷹の一種でしょう。

そんな仕事場で、次は何を撮ろうかと夢をひろげています。(やっぱり「水と石」だという声がどこからともなく聞こえてくるように感じます。)(六田知弘)- 2019.02.08 石の夢

先週のトピックスに書いた我が故郷奈良県御所市にある石光山古墳群を訪れた翌日、同じ金剛葛城の山脈に連なる二上山の麓にある鹿谷寺(ろくたんじ)跡横の石を撮りに行きました。これも石光寺古墳群のことを勧めてくれた知人に教えてもらったところですが、その石の前に立った瞬間、この石は見たことがあるという遠い記憶がよみがえりました。うっすらと苔むした高さ1メートル位の一本の先が尖った石柱が尾根筋にまるで鬼の角のように立っています。一見ヨーロッパのメンヒル(スタンディングストーン)と同じように見えますが、単独の石柱を地面に立てたというものではなく、その根っこの部分が地面とつながっているのです。凝灰岩の地面の一部が何らかの作用で削られてできたのでしょう。幼い頃に祖父に連れられよく金剛山や葛城山、二上山を歩きましたが、確かにこの石を見て触ったことがあるように思います。

今回訪れた時には、前日の雨模様と打って変わって心地よい冬晴れで、周りの細い木々が、その石柱や地面に影を落とし、風に揺れていました。1時間ほどその石の周りをぐるぐると回りながら、写真を撮っていたのですが、そうやっているうちになんだか、光と影の交錯のせいか、私の頭は軽いトランス状態に陥って現実と非現実との境界があいまいになってくるようでした。

それから三日後の朝方、ちょっと印象に残る夢をみました。

布団に入って仰向けに寝ていると、いきなり太い石の棒が私の下半身から頭の先まで突き刺さってきたのです。ちょうどこの鹿谷寺跡の石柱くらいの大きさです。私は、グワーッと声をあげたように思います。そして、石と私が一体化してしまったような感覚を感じました。気がつくと体がほてり、布団を足で蹴飛ばしていました。でもその時の気分は、決して苦痛というものではなく、宇宙のエネルギーのようなものが私の身体に注入されたような、そんな充足感というか、高揚感に満たされていたのでした。

石を撮っていくのだ、と思いました。 (六田知弘)- 2019.02.01 石光山古墳群の巨石

故郷である奈良県御所市には(神話時代の)天皇陵をはじめ数々の古墳があります。知人に勧められ、その中のひとつ石光山(せっこうざん)古墳群にに行ってきました。

葛城山の裾野の新興住宅地の一画にそこだけこんもりと木の茂った丘があり、ずっと前からあれは古墳に違いないと思っていたのですが、そこに入ったのは今回が初めてです。

予めネットで調べたところによると、そこは一つの古墳ではなく、一つの丘に5世紀から7世紀にかけて造られた小さな古墳が100ほども集まってある古墳群だという事。そして、丘の頂上には謎の巨石群があるとのこと。(古墳と巨石の関係は考古学的には不明とのことです。)

巨石と聞けば行かないわけにはいきません。

町の集会場横の石段を登っていくとほんの数分で丘を登りきることができたのですが、そこで目に飛び込んできた石のかたまりに思わずウワーッと声を上げてしまいました。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、その出会いは私にとっては久々の衝撃でした。どう衝撃的だったのか。それは、いずれ写真展か写真集で皆さんにここで撮った写真を見ていただいく機会があると思いますが、その時、言葉ではなくもっと直観的なところでお伝えできることと思います。(今日はスマホで撮ったものをご覧いただきます。)

雨の中、気がつくと2時間半もその石の周りをグルグルと回りながらシャッターを押し続けていた様です。(そのため首や背中がバリバリで、帰宅後すぐに近くのマッサージ店に飛び込みました。)

私はこれまでイギリスやアイルランド、フランスなどヨーロッパの石をたくさん撮って来ましたが、日本の石はそれとは違った種類のパワーを発しているのを感じます。その力に対して我々日本人は古代から特殊な反応を示してきました。日本では石に神が宿るとされます。つまり神の依代として信仰の対象とされてきたのです。その事をしっかりと感じ、踏まえたうえで、礼を正して石に向き合う必要があるとつよく感じます。

そしてその上で、その石が発する波動そのものを、先入観や、言葉やイメージによる意味づけを可能な限り排除したニュートラルな状態に自分をおいて、直接的に、手に持つカメラに写し取っていければと思っています。(六田知弘)- 2019.01.25 庭には二羽のキジバトが

東京では良い天気が続いていますが、朝晩は特に例年並によく冷えます。

新しい仕事場のある藤野あたりは、高尾山の西側(東京から見ると裏側)にあたり、周りに大きな町がないので、暗く深い寒空には冬の星が素晴らしくよく見えます。ダウンジャケットとネックウォーマーとスキー帽とマスクとで身を固めて星空を見上げながら仕事場から駅に向かって歩きます。数日前の満月も相模湖の湖面に冴え冴えとしたその身を映して揺れていました。

今朝は高幡不動の裏山の上にある自宅から駅に向かう住宅街を歩いていると二軒続いた家の庭を区切るフェンスの上に二羽のキジバトが首を縮め、からだを膨らませてピッタリと身を寄せ合ってとまっていたのでツーショット。

寒い季節は血圧が高めの私にはちょっと辛いけれど、それはそれで良いものですね。

藤野では甘い香りを漂わせて蝋梅が咲き始めました。梅の花もちらほらと。(六田知弘)- 2019.01.18 顔

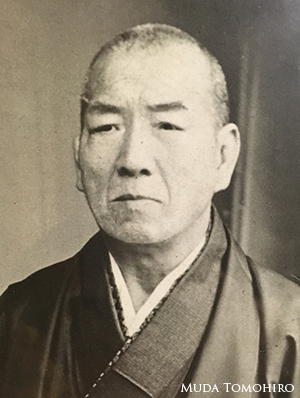

奈良の実家の仏壇の横に私のご先祖様の写真が額に入れられかざってあります。私は月に一度、老人施設に入っている母に会いに行く時に仏壇にもお参りするのですが、いつも右目の端に見えるその額が気になります。一枚の大きな額の中には生前から知っている父や祖父、祖母などと一緒に曽祖父母、そしてその両親の写真などが10枚ほど入っています。そのなかでも特に私を惹き付けるのは、私から数えて四代前、つまり私の祖父の祖父である六田平七という人の顔です。なんといい顔をした人でしょう。

六田平七という人は、元々は「曙」というシコ名の関取だったそうですが、引退後、奈良県の御所で「あけぼの」という饅頭屋をはじめた人です。明治18年創業ですから今から120年ほど前になります。いまでも「あけぼ乃」は御所の駅前にあって、伝統的なものだけではなく様々な新しい工夫を凝らしたお饅頭も提供しています。

それはともあれ、平七さんの顔です。写真を見ていると、その気の充実した艶のある低い声が聞こえてくるようです。こんな顔をした人には滅多にお目にかかれないのではないでしょうか。もし同時代に生きていたならこの人のポートレートを撮りたかった。そして自分がもし生まれ変わることができるならこういう顔の人になりたい。そんな雑念を持ちながら仏壇に手を合わせています。(六田知弘)- 2019.01.11 天の青

ここのところ晴天の日が続いているので、高幡不動尊の裏山の頂上辺りから真っ白な富士山が連日のように見ることができます。

見上げると、紺碧の空に白い冬の雲が東から西に流れていきます。葉を落とした木々の枝が銀色に光りながら風に揺れています。それにしても何という青の深さでしょう。宇宙空間の色はこんな青をさらに濃くしたものかもしれません。今、自分がいる地球も宇宙の中に浮かんでいるのだという事を、そして自分という存在も宇宙の現れのひとつなのだと、こんな空を見ていると納得させられるような気がしてきます。

昨年は中国の北宋時代の汝窯というやきものをいくつも撮影しました。その汝窯の色を表す「天青」というのは、こういうのではと、ふと思いました。といってもこの色合いが汝窯のものと同じだと言っているのではなく、(一口に汝窯といっても一点一点こんなにも違うのかと思うほど多様な色合いです。)汝窯青磁だけが放つ独特の波長と近いものをこの空も発しているように感じたのです。 「天青」という言葉は明時代の書物で汝窯の色を表した「雨過天晴」からきているようですが、わたしは、雨後の空の薄青い色というより、雨後の雲の割れ目からのぞく深い青のことだとかねてから思っています。(あまり言う人はいないですが、汝窯青磁の器体それ自体というより、密かに施された沈線に溜まった釉溜まりの色こそ私が思う「天青色」なのです。)宇宙空間と同じような波長を持った青。「天の青」すなわち「宇宙の青」「Blue of the universe」は汝窯青磁だけが持つ、宇宙と繋がった青だと思うのです。

今年でこの トピックスも16年目に突入です。文章が大の苦手な私です。毎週、結構苦しみながら書いています。今年もどうぞよろしくお付き合いいただけますように。(六田知弘)