トピックス

写真家・六田知弘の近況 2025

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週金曜日更新)。

過去のアーカイブ

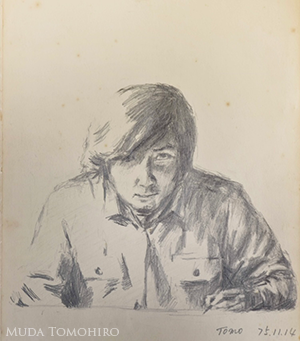

- 2025.12.26 絵描きになりたかった私

スマホの中に高校2−3年生のころに描いた自画像があるのを見つけました。

もう半世紀以上前の自分です。あの頃は絵描きになりたかった。

絵筆がカメラに変わったけれど、そして髪の毛が白く、さみしくなったけれど、本質的なところは今もあんまり変わっていないのかも。

ところで、奈良国立博物館で開催中の「三千世界 奈良国立博物館の名宝撰 写真家 六田知弘の眼」の最終期、第4期がはじまりました。来年の3月29日まで。

今も写真を撮っている時は私はこういう眼をしているのでしょうか? そうだったらいいな、と図らずも少しだけ人生を振り返ってみた古希になった年の瀬です。

皆さんにとって、そして私にとっても来年は最高の年となりますように!(六田知弘)-

- 2025.12.19 連載12年余「美の棲むところ」

月刊誌『美術の窓』(生活の友社)での連載「美の棲むところ」が来年1月に出る号で148回になります。

連載開始から12年余り。

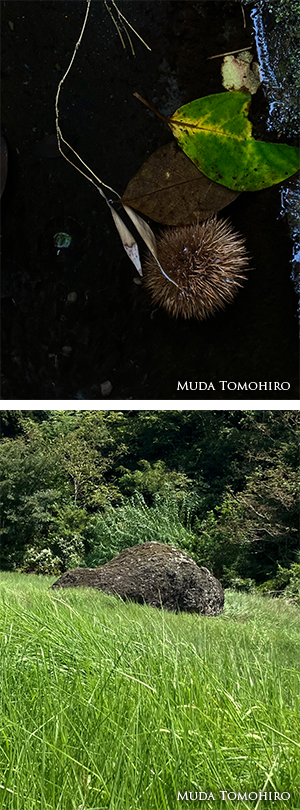

国内外でレンズを向けた様々なものを、写真と文章4ページで展開しているのですが、題材はロマネスク美術であったり、アジア各地の仏教寺院であったり、風景であったり、遺跡であったり、石であったり、滝であったり。なかには、添付の写真のようにこれのどこが「美」なの?ただ汚いだけじゃないか!と思われるものもあるかもしれませんが、いずれも私の心のどこかと響き合ったもの。

既に撮ったものからもネタはまだまだ出てくるし、あらたに撮るものも入れていきます。

機会があれば「美術の窓」を是非お手に取ってページをめくっていただきたい。

そしていずれはこれらをまとめて単行本に出来たらいいなと思っています。(六田知弘)-

- 2025.12.12 アシダカグモ

和歌山県の古民家の床面に足元に懐かしいものを見つけました。

アシダカグモの死骸です。

思わず手のひらに載せてスマホでパチリ。

足を伸ばすと10〜15センチほどにもなる日本最大級の蜘蛛です。

アシダカグモが日本全土にわたって生息しているのかどうかはわかりませんが、私が生まれた奈良の田舎の家では、夜になると必ずと言っていいほど出てきて、裸電球の光の下で、じっとハエやゴキブリを狙っていたのを覚えています。

物心ついた頃から普通にいたし、祖父からこいつは益虫だと教えられていたせいか、こわいとか気持ち悪いとかは思ったことはありません。それより何か自分と繋がる親しいもののように感じていたように思います。

それのしてもアシダカグモにあったのは何十年ぶりでしょう。

この頃いろいろと心が落ち着かない日々が続いているのですが、手のひらに載せて、束の間の安心感をもらいました。(六田知弘)-

- 2025.12.05 朝日の中の紅葉

駅に向かうため高幡不動の裏山を下って鐘楼のところまで来たときに、目に入った朝日を透かした楓の赤があまりにも鮮やかだったので思わずスマホで撮りました。

高幡不動尊の近くに住んで既に30年。これほど紅い紅葉を見たことがあったかどうか?!

ところで、私はいつもこの裏山を下ってお不動さんに手を合わせて「南無大聖不動明王」と3回唱えてから駅に向かうのですが、週に平均3回お参りするとして、30年だとなんと4500回余。お不動さんの炎のエネルギーを少しずつ分けていただいてなんとか歩いて来られたようにも思えます。(六田知弘)-

- 2025.11.28 富士山

一日中パソコンに向かっていて、一息ついたところで、窓の外は早くも夕暮れ時。

ちょっと身体を動かした方がいいと思い散歩に出たら、家のすぐ横のひらけたところから、夕陽を背にした富士山がシルエットで鮮やかに見えました。

ここに住んでからもう30年以上になるので今まで何度も同じような景色を見ているのですが、なんだかその日の富士山は心に沁みました。

・・・ああかがやきの四月の底をはぎしり燃えてゆききするおれはひとりの修羅なのだ・・・(六田知弘)-

- 2025.11.21 紅い桜

奈良もすっかり紅色に染まりました。

橿原の実家の近くの米川の堤防では、昨日お詣りした三輪山が朝日を透かして輝く桜の葉っぱの上から顔を覗かせていました。(六田知弘)-

- 2025.11.14 大阪東洋陶磁美術館のライティング

大阪市立東洋陶磁美術館は昨年リニューアルオープンしたのですが、その際に展示室のライトが変わりました。

最新のLEDとのことですが、このライトというかライティングはスゴイ!

写真の高麗青磁の洗などを見ていると思わず両手のひらに載せてみたい、そしてできることなら持ちあげて頬擦りしたいという衝動に駆られてしまうほどその質感やそれに伴う色や釉薬の濃淡の微妙な変化が極めてリアルに現れ見えてきます。

添付の写真は展示ケースに入ったものをガラス越しにスマホで撮ったものなのですが、それでもこれだけ写ってくるのですから驚きです。

高麗青磁のみならず、朝鮮の白磁や粉青でもその質感の現れは目を見張ります。

是非ご自分の眼で触って、天下の逸品が発する「美」を確かめていただければと思います。(六田知弘)-

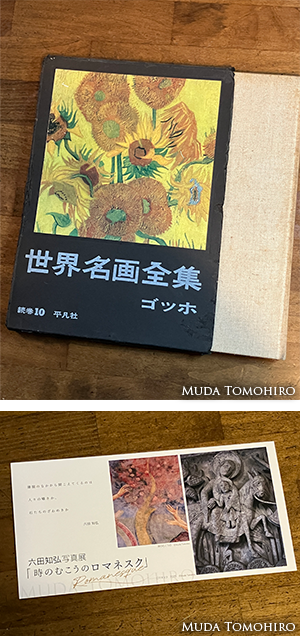

- 2025.11.07 ゴッホの画集 金沢での個展

自宅の本棚の隅っこで古いゴッホの画集を見つけました。

この画集は私の記憶の中にあるうちで最も古い画集です。

小学2年生の時に祖父見せられ、そのままいつのまにか私のものなってしまったその画集。奥付けには昭和36年平凡社刊とあります。

ある意味この本に出会わなかったら私の人生は大きく変わっていたかもしれません。

ページを何度も何度もめくってゴッホに出会い、いつかゴッホのような絵描きになりたいと夢見ていた自分を思い出します。はね橋、ひまわり、星月夜・・・。

幼い私の心のどこにゴッホの絵が染み込んでいったのかわかりませんが、今あらためて見てもやっぱり私の中の凹んだ部分にゴッホの盛り上がった絵の具がピタッとはまりこんでくるように感じます。

ところで11月7日から12月1日まで毎年恒例となりました金沢の画廊「玄羅」での個展「時のむこうのロマネスク」を開催します。

もしお近くにいらっしゃる機会がありましたら是非お立ち寄りください。「玄羅」は金沢駅のごく近くです。(六田知弘)-

- 2025.10.31 高幡不動の秋

長かった夏も終わり、秋を忘れたかのように急激に冷え込んでいるこの頃です。

それでも高幡不動の裏山を歩いていると、光はすっかり秋色で、太い椿らしい木は幹にみずからの葉っぱの影を映していて、足元には美味しそうな焼き立てのコッペパンみたいなキノコが群がっていました。

そして今さっき、駅まで来る途中に、同じ場所を通りかかったら40センチ超の巨大なミミズが。

この山道を歩いているといつのまにか時間を忘れてしまい、今日も電車一本乗り遅れてしまいました。(六田知弘)-

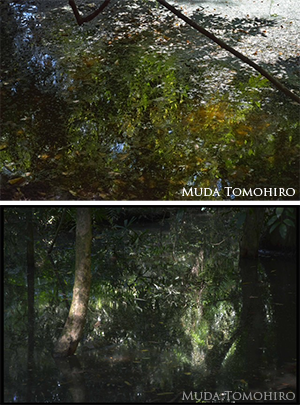

- 2025.10.24 カンボジアの水

ここ数日パソコンに向かって、10年ほどの間に雨季のカンボジアで撮った水面の写真の整理をしています。

わけのわからないものが水面にいっぱい映っています。それを私がカメラで写します。

わからないものがあるのは当たり前。人が意識で認識できるものなんて「三千世界=宇宙の現れ」の極々一部。見えていないもの、認識できないもの、境界線の向こうのヒミツのカケラだけでもカメラという道具を使って覗いてみたい。

ウズウズ、ドキドキ・・。私ができるのはこれしかありません。(六田知弘)-

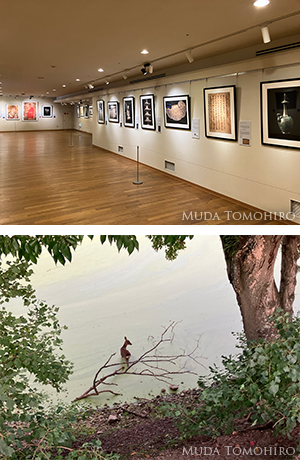

- 2025.10.17 奈良博での「三千世界」第3期始まりました。

奈良国立博物館で開催中の「三千世界 奈良国立博物館名品撰 写真家 六田知弘の眼」も第3期に入りました。

先日その展示替えをしましたが、25日から始まる「正倉院展」(11月10日(月)まで)に合わせて唐と奈良時代のものを中心に構成しました。

さすがに正倉院伝世の宝物のようには状態は良くありませんが、それでも仏教が日本に伝わって間もない頃の国際的で華やかな新しい文化の開花を感じさせる魅力的な品々の写真をご覧いただけます。

なかでも、一番大きく引き伸ばした国宝の「刺繍釈迦如来説法図」は必見です。現物を見てもそこまでは見る事ができないような、刺繍独特の手触りを感じていただければと思います。

展示替えを終えて、10月半ばというのに真夏のような暑さが残る奈良の町を歩き、ハンカチで汗をふきつつ奈良ホテル横の池の脇を通りかかったとき、浮草で覆われた水面で何か動くものが、、、。

見ると子鹿が一頭、水浴び(?)をしていました。(六田知弘)-

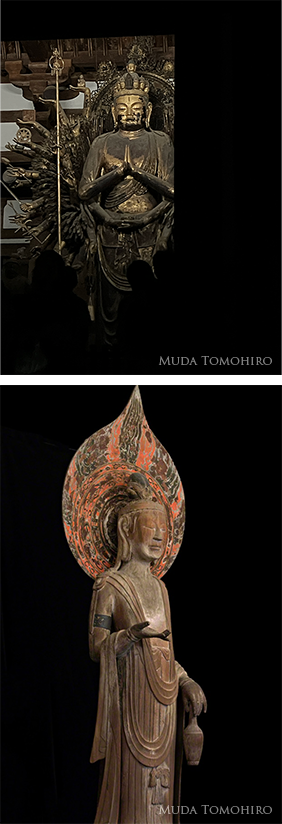

- 2025.10.10 唐招提寺観月会、法輪寺虚空蔵菩薩像

中秋の名月の夜、唐招提寺の観月会に行ってきました。

前日の雨模様から打って変わって、その夜は最高の月観日和。午後6時の開門時には東側の松の枝間から大きな満月が顔を覗かせました。

十人ほどのお坊さんが、金堂の三つの扉の前に分かれて立つと、扉がゆっくりと開かれ、読経が始まりました。堂内の盧舎那仏、薬師如来、千手観音にはライトが当てられて明るく輝き、その前にお坊さんのシルエットがうっすらと浮かびます。

千手観音の前でその光景を眺めていると、ああ、ここは東京でも、京都でもなく、私の「奈良」なんだという思いがじんわりと湧いてきました。

それと、もう一つ私の大好きな仏像、法輪寺の虚空蔵菩薩像が、Webサイトnippon.comの連載「仏像にまみえる:六田知弘の古仏巡礼」に本日アップされました。

この虚空蔵菩薩像はとても地味な仏なのですが、私にはなんともこころ休まる、(唐招提寺の千手観音像と同じような)特別な存在です。(六田知弘)-

- 2025.10.03 赤い花 白い花

高幡不動の裏山の谷状に窪んだところに10年ほど前から彼岸花の球根が植えられています。

先日買い物に行くために通りかかったら、お彼岸から1週間以上過ぎているのに西日に照らされた数本がまるで内側から光を発しているかのように紅色に輝いて見えました。

赤い花を取り巻くように白い彼岸花(=シロバナマンジュシャゲ)も影の中にたたずみながらその存在をアピールするかのように長いオシベをいっぱいに伸ばしていました。 (六田知弘)-

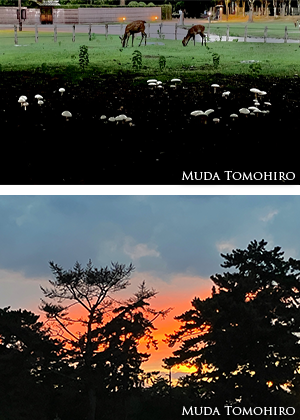

- 2025.09.19 「魔法陣」それとも「ストーンサークル」?

奈良国立博物館での用が済んだ夕暮れ時、仏像館から興福寺へ抜ける小径を奈良博の研究員の二人と歩いていたら、春日の五重塔跡の辺りの芝上に普段見かけない白いものが輪になっているのを見つけました。

遠くから見るとかつてスコットランドなどで撮っていた小さな石を円状に並べたストーンサークルのを思い浮かべましたが、近づくとそれは大きな白いキノコのサークルでした。

一緒に歩いていた研究員の一人は「魔法陣だ!」と。そして、若いもう一人は、スマホで写真を撮って、アプリでキノコの名前を調べて「オオシロカラカサタケ」だ。と。

普段見られないものに出会った時の、それぞれの反応が違っていて、思わずニヤリと笑ってしまいました。

しばらくスマホで写真を撮ってから西方を見やると、興福寺の方向の空の一部だけ、燃え上がっているかのように真っ赤に輝いていました。(六田知弘)-

- 2025.09.13 ベランダの鳥

奈良の私の家のベランダにとまった一羽の鳥。

青空を背景に、背筋を伸ばして、鳴くこともなくじっとしている姿は、なんとも凛々しく、美しい。

飛んでいかないで、と願いながらスマホで数カット撮りました。が、ピクリともしないので、今度は一眼レフカメラを取り出してさらに3カット。そこで別の一羽がどこからともなくやってきて、ついに一緒に飛んでいってしまいました。

とまっていたのは、近くのメスに自分の美しい姿を見せようとするオス鳥だったのでしょうか。それとも鳴かないのでメス鳥?

どちらにしても傾きかけた私の家がほんのひと時だけでも彼らの役に立ったという事かなと思って、ちょっと嬉しくなりました。(六田知弘)-

- 2025.09.05 南伊豆にて

旧知のデザイナー白谷敏夫さんに写真集出版についてのアドバイスをもらうため、相棒のデザイナー上田英司さんと二人で白谷さんの住む南伊豆まで行ってきました。

話をした翌日も晴れ渡り、8月末とは思えない真夏日でした。

朝から町中のトタンがはられた家の壁を撮ったり、前夜に会ったトリックスターのような不思議な雰囲気を漂わす真っ黒な男の人から聞いた道路脇にある大岩を撮ったり、白谷さんがいつも水を汲みにいくという清水の脇の小さな神社の拝殿の前にある朽ちかけた木造りの舞台を撮ったりと、気がつくと午前中だけで750カット撮っていました。

そして、昼前に浜に行って、海に入りました。

目を閉じて、力を抜いて、体全体を水に委ねて葉っぱのように浮かんでいると、ちょっと大袈裟かもしれませんが、宇宙と一体になった感覚というか、生と死の間にいるかのようなというか、そんな非日常的感覚を何十年かぶりに味わいました。

魂の洗濯をさせてもらったような気がします。

感謝です。(六田知弘)-

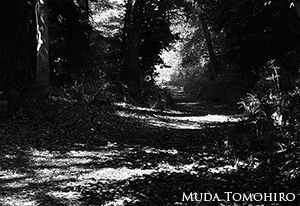

- 2025.08.29 高幡不動の裏山で

先週に続いて高幡不動の裏山での風景です。

駅の近くでの買い物に行っての帰り道、高幡不動尊の裏山を通って家に戻る時、午後の木漏れ日が作る陰影がいつもと違うように感じられ、思わずスマホで撮って、その場でモノクロに変換したのがこの写真。

予想もしていなかった効果に面白くなって、一眼レフでもモノクロモードでこの日は随分撮りました。

なんだか日本じゃない。まるでレンブラントのエッチングの世界のようじゃないですか!(六田知弘)-

- 2025.08.22 木漏れ日の小径

焼けるような暑さの日々が続きます。

それでも木々に囲まれた小径に入ると随分涼しくほっとします。

地面一面に散った桜の花びらにも、夜空の銀河の煌めきにも見える小さく丸い木漏れ日のゆらめきのなかを歩いていると、現実と非現実との境界線が曖昧になって時間を忘れて写真を撮ってしまい、電車一本乗り遅れてしまいました。(六田知弘)-

- 2025.08.15 ウミユリの化石と8月15日

もう20年も前になると思いますが、東京のミネラルフェアでモロッコ産の大きなウミユリの化石を購入しました。

今はどうかわかりませんが、当時は結構安くてお小遣い程度の金額で、50センチほどの大きな、そしてとっても状態の良いものを買えて、重いのもまったく苦にせずそれを持って電車に乗ってルンルン気分で持ち帰ったのを覚えています。

ウミユリは植物ではなくウニやヒトデと同じ棘皮動物ですが、カンブリア爆発といわれる生物が爆発的な進化を遂げたとされる時代から現代まで、なんと5億数千万年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている「生きた化石」です。

ヒトの祖先が地球上に現れたのが500〜600万年前と言われていますから、ゼロが二桁違います。

今日は日本の終戦80年の記念日です。

世界ではウクライナや中東をはじめとする戦争や紛争が続いています。

そして、これまで多くの努力で築いてきた民主主義という価値観も大きく揺らいで、核戦争の危機も迫っているように感じられます。

そのうえに、人類全体へのその影響が予想ができないAIというものの出現で、どこか底知れぬ不安感を(少なくとも私は)感じていることは確かです。

人類という生物はいつまで生きのびる事ができるのか。

そんな中で写真を撮るという行為はどういう意味があるのだろうか。

我々に今必要とされているのは「叡智」なるもののように思います。

そんなことをウミユリの化石を見ながら考えてしまう終戦80年の記念日です。(六田知弘)-

- 2025.08.08 「仏像にまみえる」

海外に日本の社会や文化など様々な情報を発信するWebサイトnippon.comで連載中の「仏像にまみえる:六田知弘の古仏巡礼」もすでに26回の掲載となりました。

この連載は私がこれまでに撮影した、あるいは新規に撮影した日本の仏像の写真に、仏像彫刻の研究者 村松哲文氏に解説をいただいて、7ヶ国語に翻訳されてWebで配信されるものです。

一番最近に掲載されたのは「飛鳥大仏」。

これまでに写真の「観心寺 如意輪観音像」のほか、「聖林寺 十一面観音像」、「興福寺 無箸・世親菩薩像」、「興福寺 天燈鬼・龍燈鬼像」、「中宮寺 菩薩半跏像」、「東大寺 重源上人像」、「東大寺 日光 月光菩薩像」、同じく東大寺の「不空羂索観音像」、「東大寺大仏」、「円成寺 大日如来坐像」、「新薬師寺 婆裟羅大将像」等々の超国宝をはじめとして、「正眼寺 銅像誕生釈迦仏立像」、「高蔵寺 阿弥陀如来坐像」や「三仏寺 蔵王権現像」、「當麻寺 増長天像」、「浄楽寺 阿弥陀三尊像」など一般にはそれほどは知られていないけれど私が心惹かれて撮影させていただいたものもあわせて、日本の仏像が放つ深い魅力を長期の連載でご覧いただくものです。

是非とも「仏像にまみえる」で検索して、のぞいてみてください。

この秋にも新規の撮影をやることになっていて、今から何を撮らせてもらおうかと、ワクワクしながら相を練っているところです。

ちなみ次回は「浄瑠璃寺 吉祥天立像」が掲載予定です。(六田知弘)-

- 2025.08.01 驚異の世界!?

奈良国立博物館で始まった「世界探検の旅 ー美と驚異の遺産ー」展に行ってきました。

この展覧会は天理大学附属天理参考館所蔵の世界各地の生活文化資料や考古美術資料などに奈良博の仏教美術を組み合わせて構成したものです。

巡っているうちにそれぞれのものから伝わってくる渦巻くような波動の共鳴にすっかり巻き込まれてしまいました。

天理参考館には学生の頃から何度も行った事はあるので、出品されているものの何割かは記憶にあるのですが、こんなにすごいコレクションだったとは!!あらためて驚きました。

なかでも漢時代の墳墓内部の空塼に描かれた、神仙世界の生き物らしきものが描かれているのを見とめたときには、驚異を通り越して畏怖ようなものを感じて、動けなくなってしまいました。

空想のなかの生き物であるのになんでこんなに怖いようなリアルさをもってこちらに迫ってくるのでしょうか。

写真はOKだったので最初の時はスマホで、そして2回目に行ったときにはカメラで、その怪物たちに向かって何回もシャッターを押しました。(その写真はいつかご覧いただくとして、是非ご自分の目でご覧いただきたいです)

写真はワヤン・クリ(影絵でみせる人形劇)の人形の隣に展示してあった、かつてジャワ島の仮面劇に使われていたガルーダの仮面です。影絵の人形と同じく水牛の皮を使って作ってあるようですが、その小刻みの振動から伝わってくる波動に私の頭も同調してしまい、痺れてきて、何度も頭を振ってしまいました。

ああ、撮りたい!(六田知弘)-

- 2025.07.25 奈良博の夏

梅雨明け宣言された東京から既に一月前に梅雨明けした奈良に来て、奈良国立博物館での写真展 第2期の展示替えをやりました。

全ての写真を取り替えたので3人がかりで朝9時から午後4時頃までかかりました。

お昼に外に出た時、前庭の蓮のある池の水面に映る青空とそこに浮かぶ白い雲の鮮やかさに目を奪われて、スマホでパチリ。

そこまではまだ余裕があったのですが、奈良博と興福寺との間の横断歩道まで来て信号待ちをしているときには、ジリジリと焼けつく直射日光をまともに受けて、耐えがたいほどの暑さにまいってしまいました。海外からの親子連れもカップルも、顔をしかめ、汗を拭き拭き天を仰ぎ、青信号になるのをまだかまだかと待っています。その様子を見るていると、せっかく遥々日本まで来たのに、気の毒に思えてしまいました。(六田知弘)-

- 2025.07.18 机上の黒い石

私のパソコンの周りには様々な石が転がっていますが、これはそのうちのひとつ。

手にとるとズッシリと重く、磁石がくっつく黒い石です。表面にはボコボコと小さなあいていて穴には鉄錆がついています。

私にはこれがどういうものなのかわかりません。

磁石にくっつく石といえば、磁鉄鉱や鉄性隕石を思い浮かべますが、鉄性隕石だと大気圏に突入する時にもっと焼け溶けた様子が顕著で、それではないと思うので、やはり磁鉄鉱なのでしょうか? それとも製鉄などの過程で出た廃棄物なのか?

石に詳しい人ならすぐにわかるでしょうけれど、私はなんとなく、分からなくてもいいというような気持ちもあって、時々手のひらに載せていじっています。

始めはひんやりと冷たいのですが、しばらく握っていると手のひらと同じ温度になり、生ぬるく感じられるようになったら、机の上にそっと戻します。(六田知弘)-

- 2025.07.11 地面から突き出た蝉の羽根

近所のポストに行く道端で、地面から突き出た物体が目に入りました。なにかと思ってよく見たら、アブラゼミの羽根でした。

周りに盛り上がった砂があり、蝉の羽根がその下の穴に突き刺さっているのが見えるので、これは蟻の巣穴だとすぐにわかりましたが、辺りには1匹も蟻の姿は見られません。

今、蟻達は巣穴の中で寄り集まって、さてこれをどうして巣穴に持ち込むか触覚を突き合わせながら協議中なのでしょうか?

このままの状態で無理矢理巣穴に引っ張り込むのか、あるいは外で細かく崩したのちに運び込むのか、それとも諦めて放棄するのか。

ゆっくりそのやり方を観察していたいところですが、急いで郵便局まで行かないと集配時間に間に合わないと焦る私は、スマホでこの写真を撮るのが精一杯でした。(六田知弘)-

- 2025.07.04 ゴーギャン

銀座での用が早く終わったのでアーティゾン美術館に立ち寄りました。

この美術館のコレクションには行く度にその前で立ち止まったまま動けなくなる作品と出会うのですが、今回はゴーギャンの「乾草」と題された絵に引き込まれました。

乾燥した草を一人の農夫がかき集めているのでしょうか?その前にネコとも犬ともわからぬ白黒の紋様の動物がいて、その動物の視線の先には白い何かもっとわからぬものが影のようにいます。そこにはとても不思議な気配が漂っています。

ゴーギャンはこうした目に見えない気配のようなものを意識して描こうとしたのだろうか?それとも半分無意識のうちに描いてしまっていたのだろうか。絵の前を行ったり来たりしながらそんなことを考えていました。

家に帰ってからゴーギャンの画集を引っ張り出してきて、初期の頃から晩年の作まで見渡してみましたら、ゴーギャンはやっぱり通底して、こういう異界との境界線上を行き来しながら描いているのだということがはっきりとわかりました。

ゴッホは現実にあるものを究極まで見つめて、遂に境界線を突き抜けてしまい、帰って来れなくなってしまった人だと思うのですが、ゴーギャンは、こちら側と向こう側との境界線上を往き来する、そういう画家だったのだと思うのです。

私は子供の頃からゴッホのような生き方に憧れていました。ゴッホのような画家になりたいと。帰って来れなくなってもいいのだと。

でも今はゴーギャンのようなあり方にも強い親近感を覚えています。(六田知弘)-

- 2025.06.27 龍首水瓶

写真は先日まで奈良国立博物館で開催されていた超国宝展にも出展されていた龍首水瓶の首(注口とその蓋)の部分です。

この写真は東博の法隆寺宝物館に展示されている時にスマホで撮ったものですが、この造形はいつ見ても心がさわぎます。

唐あるいは飛鳥時代の7世紀の作とされていますが、4体の天馬が線刻された胴部は言うに及ばず、龍の鱗が彫られた把手など細部も含めて信じられないほどに洗練された造形感覚に舌を巻きます。

奈良博での展示に一緒に行った友人にケースの前でこれの凄さを話しているうちに、興奮してついつい声が大きくなってしまったのか、周りの人達もそれに反応されて、質問されたりして、こちらが少し戸惑ってしまいました。

以前、私が東博の所蔵品を撮った時、この龍首水瓶の頭部のアップも撮らせてもらったのですが、目にはまっている暗緑色のガラスのなかに幾つもの気泡があることに気づいた瞬間、脳がじわじわと音をたてるように痺れてしまったことを今回久々に思い出しました。

1300年以上前の人がこれを造ったのですが、さて現代人に造れるでしょうか!?

ところで奈良博の地下回廊での写真展「三千世界 奈良国立博物館名品撰 写真家 六田知弘の眼」は、超国宝展がおわっても来年3月29日まで4期に分けて開催されています。第1期は7月21日までで、展示替えをして、7月23日から第2期が始まります。

奈良においでのときは是非お立ち寄り下さい。(写真展は無料でご覧いただけます。)(六田知弘)-

- 2025.06.20 6月のノコギリクワガタ

梅雨時に関わらず、ここのところ狂ったような暑さが続きます。

地面に揺れる木漏れ日が丸く見えるのは陽光が強すぎるからなのかと考えながら高幡不動の裏山を駅に向かって下っていきました。

その途中で見つけた黒褐色に光るもの。ノコギリクワガタの上半身です。おそらく、地上に出てきたところを鳥に腹部を食べられてしまったのでしょう。

こうしたものは真夏だとよく見かけるのですが、まだ6月半ば過ぎ。

地球温暖化がどこまで進むのか。人類がジリジリと自らの手で首を絞めているのは間違いのない事実です。

ロシアによるウクライナの、イスラエルによるイランの核関連施設への攻撃、そしてトランプの言動などを見るにつけ、人類存続の為に今我々が切実に求めるべきものは「叡智」なるものの現れだとおもうのです。

今、都心部からの帰り道で、高幡不動尊の五重塔の前のベンチに座ってこれを書いています。黄昏時になって頬にあたる風が心地いい。

裏山からはホッホッホッとフクロウの鳴き声が聞こえてきます。

そういえばフクロウはギリシャ神話の叡智の女神アテナの従者だったはず、、、。(六田知弘)-

- 2025.06.13 奈良博のウシガエル

奈良国立博物館での「超国宝展」も残すところあと2日。

ここ数日は雨の中でも入館を待つ人たちの長蛇の列です。

仏像館の前の池には、それを遠目に眺めるかのように1匹のウシガエルがぼーっと浮かんでいました。

なお、「超国宝展」は間もなく終了ですが、奈良博地下会場の写真展「三千世界 奈良国立博物館の名宝撰 写真家六田知弘の眼」は引き続き来年3月末まで、四期に分けて開催中です。(写真展の会場は入場無料です。)奈良に来られたらぶらりとお立ち寄りください。(六田知弘)-

- 2025.06.06 天川の円空仏

吉野の天川村の栃尾観音堂を数年ぶりに訪れました。

小さな堂内には四体の円空仏が祀られています。

円空が大峰山中を修験者として駈けめぐり、洞窟などにこもって冬を越すなど非常に厳しい行をしていた頃に彫ったものだといわれています。

中でも私は右端に置かれている50センチ足らずの小ぶりの護法神像にいつも強く惹かれます。

髪を逆立て目を釣り上げた忿怒相で、頭部が胴体よりも大きくて、胴体にはほとんど彫りを入れていない、ちょっと寸詰まりのものですが、、、。

私には、この像は円空が大峰山中に自らの身心を投げ入れて(象徴的な意味で)一度死に、死の向こう側で、円空独自の何かを自らの内奥からつかみ出したことを示す象徴的な形のように思えるのです。

忿怒相にも関わらず、その瞳の奥に、何か大きなものを見つけだした者の歓喜のようなものを感じるのですが、いかがでしょう。

写真は、お堂の中でガラス越しに撮ったものなのですが、いつかしっかりと撮れる時が来ることを願っています。(六田知弘)-

- 2025.05.30 神戸のクレー展

兵庫県立美術館のクレー展の最終日に駆け込みました。

えらい混みようで、まともに作品を見ることができずイライラしているうちに、あれー?この展覧会見たことがあるとなんとなく感じて、よおく考えると、数ヶ月前に愛知県美術館でも同じやつ見たことを思い出しました。

あの時と同様、写真を撮るのが許されていたので、かなりの割合の人たちは、先ず説明文を読んで、チラッと作品を見てスマホで写真を撮ってすぐに次の作品の説明文を読み、1秒足らず作品を見て、写真を撮って次へ、というように進んでいくので、いったい君たち何しにきているんだ!?というオッサン的苛立ちと、その人たちに遮られてまともに作品をじっくりと見れない悔しさで、まったく落ち着かず、会場内を行ったり来たり。

そのうち、比較的その前が空いているところを見つけては作品の前に歩み寄り、しばらくの間その絵を独占したりしているうちに、知らぬ間にクレーの宇宙に引き込まれていきました。

クレーの作品は、画集ではなかなか感じられない独特の質感があって、それがクレー作品の隠れた非常に重要なポイントなのだと常々思っているのですが、それを実物を見てあらためて確かめることができました。

写真は、思わず自分もスマホを出して撮ってしまった宮城県美術館所蔵の「ラトミー」という作品です。その表面の凹凸がめちゃめちゃ私には響きます。

あー、やっぱり来てよかった!(六田知弘)-

- 2025.05.23 ドクダミの花

3週間ぶりに奈良の家に戻ってきたら庭がドクダミの花に覆われていました。

この前見た時はいくつかポツポツと白い花があったけれどまだまだ土面が見えていたのですが、今は一面緑の葉と四弁の白い花(花びらに見えるのは実は葉が変形したもののようです。)で分厚く覆われてしまっています。

クローバーだとその絨毯の上に寝転びたいところですが、ドクダミとなるとあの独特の強烈な匂いで往生してしまうのはわかりきったこと。

それにしてもドクダミの匂いは子供の頃の遠い記憶を呼び覚まします。

かくれんぼをしていて鬼になって目をつぶって十を数えていた時に鼻先に匂ってきたのはこの匂い、、、。

今回奈良にいる間にこのドクダミも刈っておかないといけないのですが、、、。(六田知弘)-

- 2025.05.16 赤い光につつまれて

早めに帰路につけたので、高幡不動の裏山を通って家に戻ることにしました。

頂上近くまで来ると、西の山際にちょうど日が沈むところで、反対側の木々の幹や枝が燃えるような赤色に照らし出されていました。

思わずスマホを取り出してその光景を撮ろうとしたのですが、どう立ち位置を変えても私の影が入ってしまいます。ウロウロしている間に陽が沈んでしまいそうなので開き直って自分の影も添景に。

なんだか現実と異界との境界線上にいるような、、、。

背後から真っ赤に染まる私の姿を見たならば、生きた人間には見えなかったかも。

高幡不動の裏山は、今の季節、昼間は外来種のガビチョウのちょっとやかましいほどのさえずりに覆われて、夜はフクロウの一種が月明かりの下でコッコッコッコッとよく鳴きます。

もうこの地に来て30年。時の流れは早いです。(六田知弘)-

- 2025.05.09 「あぶらのかほり」の中で

東京大田区西糀谷にあるギャラリー南製作所10周年記念展「つくる:製作と制作」が5/10日から6/1まで開催されます。

2年前に私はここで「床の記憶」という個展をさせてもらいましたが、今回はこれまでにこのギャラリーで個展をした6人によるグループ展です。

そのメンバーがちょっと変わっていて、彫刻家の青野正さん、写真家の大塚忍さん、美術作家の酒百宏一さん、木工職人の藤大輔さん、鉄鋼屋の廣瀬敦史さん、そして私の、いわゆる職人と作家の混合展示です。

今回私はここで鉄工所をされていたギャラリーのオーナーのお父様が使っておられた工具を撮ったもの4点を展示します。タイトルは「あぶらのかほり」です。

5月18日の14時からギャラリートークもしますのでよかったらお越しください。

鉄工所を閉めてから10年経ってもまだ残る機械油の香の中での展示も一興ですよ。(六田知弘)-

- 2025.05.02 「凍雲篩雪図」

奈良博でのトークショーもなんとか終えて、今日は大阪市立美術館で開催中の「日本国宝展」に行ってきました。

第一室の初っ端で、不意を突かれて、頭に電撃が走り、脳が痺れてしばらくの間動けなくなってしまいました。

浦上玉堂の「凍雲篩雪図」(とううんしせつず)。

この前に立つのは何年ぶりでしょう。

大宇宙の渦に吸い込まれてしまうような、怖しさ。

川端康成は周知のように美術品に対してあまりにも鋭い感受性を持っていた。

そんな彼がこの絵を購入し、傍らにおいてしまったが故に、自分というものの存在がみるみるうちに縮んでいってケシ粒のようなものでしかなくなった。そしてそのことをはっきりと自覚した時に、自らの命を絶つしかなくなった。

彼はある意味、この絵の宇宙に呑み込まれてしまったのではないだろうか。

私は20年以上前に都内の美術館で川端康成の美術コレクションを集めた展覧会を見た時から勝手にそう思っているのですが、今日また白い雪肌のところどころにポツポツと置かれた名残の紅葉が、彼の血痕のようにも思えてきて、思わず涙が滲み出てしまいました。

この絵は高校生の時に美術全集で見た時以来、私にとっては非常に大きな存在であり続けています。

いつかこんな写真が自分にも撮れる日がやってくるのでしょうか。玉堂がそうしたように、天の図らいに全てを委ねることができたその時に、向こうのほうから写ってきてくれる。そう信じてシャッターを押し続けるしかないのでしょう。

添付の写真は展示の終盤近くにあった薬師寺東塔の水煙に舞い飛ぶ飛天です。

唯一これだけ写真撮影が許されていたので一眼レフとスマホで撮りまくりました。

やっぱり天上世界には、上も下もないようです。(六田知弘)-

- 2025.04.25 タンポポの綿毛

近くのスーパーに買い物に行った時、国道脇の空き地を見たら、白い綿毛が綺麗に残ったままのタンポポがカラスノエンドウの葉っぱの上に浮かぶように集まっていました。傍らの堤防のソメイヨシノの花もすっかり散って若葉に代わっています。

大きなカメムシが2匹いつの間にか家に入り込んでいたので、匂いを噴射しないようにそおっとビニール袋にとって桜の木の下に放してやりました。その日は父と祖父の月命日でした。(六田知弘)-

- 2025.04.18 写真集『三千世界』できました。

コロナ禍の中で密かに考え続けて、それが収まりかけた頃から実現に向けて動き出したものが、今、形となって目の前にあります。

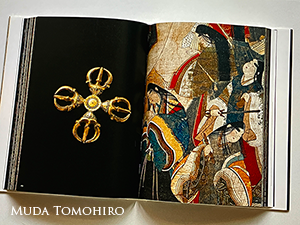

写真集『三千世界』。奈良国立博物館の所蔵品から130点を選び出し、一年余りかけて全てを撮り下ろしさせていただいたもの。

梱包紙を外して、一冊を手に取ると、ズッシリと重い。おそるおそる無作為に開いてみると、ちょうど真ん中の春日宮曼荼羅。

左ページに黒の艶消しの紙がきて右ページに宮曼荼羅の上半分です。

春日大社への参道の薄暗い林の中に幾本かの桜が白い花を咲かせ、春日山の鬱蒼とした原生林の上には五体の本地仏が並んで浮かんでいます。月明かりの中での夜間飛行です。

ページを繰ると、象に乗る普賢菩薩を見上げる十二単の十羅刹女たち。その対向ページには黒地に妖しく輝く金銅羯磨。

次に出てきたのは、暗闇の中で口や体から赤い炎を吹き出して罪人たちを焼き殺す巨大な雄鶏を画面いっぱいに描いた鶏地獄。

日本の仏教美術はなんでこんなに艶めかしいエネルギーに満ちているのでしょうか。見ていると言葉なんかはどこか遠くに消え失せます。

ページを繰っているとそれぞれについつい見入ってしまい、気がつくと二時間近くも経っていました。それでもまだまだ見足りない。

この写真集の制作に関わって下さった皆さん、ほんとうに心より感謝いたします。

そして写真の基本構成を作り、「三千世界」という、もうこれ以上のものはないタイトルを考えてくれたデザイナーの上田英司さんに、あらためて脱帽です。(六田知弘)-

- 2025.04.11 奈良博での写真展・トークショー

興福寺と奈良博との間、ごった返すほどの観光客を相手に、せんべいをいっぱいもらって満足しつつも少し疲れたような鹿たちは、春日御塔の礎石の周りのロープがはってあって人が立ち入れないこの場所に集まって、のんびりと昼寝をしたりしてくつろいでいる様子。

ここは鹿にとってはある種のアジールのようなものなのかもしれません。

さて、写真展「三千世界 奈良国立博物館名品撰 写真家 六田知弘の眼」が奈良博の地下回廊で始まりました。

そしてそれに合わせて4月29日(祝)に講堂で、館長と研究員のお一人と私との鼎談という形でトークショーをします。タイトルは「レンズの向こうは三千世界−写真家・六田知弘が撮った奈良博の名品」。

奈良博所蔵品の撮影の事だけではなく、これまで50年近く写真を撮ってきた私の、写真というもに対する思いも色々なエピソードを交えながらお話ししようと思っています。

トークショー参加の申し込みは奈良国立博物館のホームページに入って 参加する→催し物→イベントの順で辿り着けます。

ホームページからの事前申し込み先着順で、当日の申し込みはできないとのこと。参加費は無料です。皆さんのご参加お待ちしております。

19日からの「超国宝」展のついでに是非、地下回廊での写真展にもお立ち寄りください。

それともうひとつ、4月13日から6月30日まで京都の伏見区の観月橋にある老舗旅館「月見館」の中の新しくできたギャラリーで「水の時」という写真展を開催します。蓮や滝など水を感じさせる写真15点で構成したものです。できればこちらにも足を伸ばしていただければ嬉しいです。(六田知弘)-

- 2025.04.04 写真集発行と奈良博での写真展、そしてトークショー

先週、印刷現場からこのトピックスをお送りしましたが、その新しい写真集は、奈良国立博物館の所蔵品を撮ってみたいという私のかねてからの願いが形となったのもので、タイトルは『三千世界 奈良国立博物館 名宝百三十撰』といい、『運慶』と同じ求龍堂が版元です。

今のところ発売は4月25日と聞いていますが、ネット販売では既に予約を受け付けているようです。

これは奈良博創立百三十周年の記念事業のひとつと位置付けられていますが、資料としての写真ではなく、そのものが発する目に見えないオーラのようなものまで感じさせる写真を撮りたい。そういう私の長年あたためていた思いをこの一冊に込めました。

仏教美術の殿堂 奈良博の素晴らしい所蔵品の、今までにない新たな魅力を感じていただければ嬉しいです。

そしてその写真集と連動して、奈良博の地下回廊で4月5日から来年の3月29日までの約一年間、「三千世界 奈良国立博物館名品撰 写真家 六田知弘の眼」という写真展を開催します。

一年を四期に分けて展示替えしていきます。今はその第一期のための飾りつけ作業の真っ最中。

奈良博では4月19日から空前絶後?の展覧会となるだろう「超国宝」展が始まります。是非皆さんこの機会を見逃さない様に奈良博においでください。そしてその時には忘れずに地下回廊の写真展も覗いてみて欲しいです。(なお、写真展だけなら入場無料です。)

それともうひとつ。写真集の発行と写真展の開催に関連して4月29日(祝)に、奈良博の講堂で「レンズの向こうは三千世界―写真家・六田知弘が撮った奈良博の名品」というトークショーを開催します。

4月7日16時から奈良博のホームページより参加申し込みでき、満席になり次第締め切りという事。多くの方のご来場お待ちしております。

長くなってしまいましたが、どうぞお赦しください。

10年以上前から温めていた事がひとつ形になりました。

関わって下さった多くの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

といっても苦手なトークショーが終わるまで、まだまだ気持ちは落ち着かないのですが・・・。(六田知弘)-

- 2025.03.28 写真集「三千世界」の印刷本番

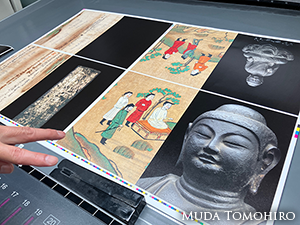

今日は朝から新しい写真集『三千世界』の印刷立会いをやっています。

実は始めの色校正刷りを見た日の夜は眠れぬほど心配してしまいましたが、私が立ち合った一日だけでも印刷所の2人のプリンティングディレクターと3人のオペレーターが9時間ぶっ通しで休みなく驚異的な集中力でここまで持っていってくださいました。本当に感謝です。

この本についての詳細はまたあらためて書かせてもらいます。乞うご期待!(六田知弘)-

- 2025.03.21 白い壁の間に

スマホのなかの写真を探していたらこんな画像が出てきました。

自分でもこれは何を撮ったものなのか、いつ撮ったのかしばらく解らなかったのですが・・

そうだ、あのギャラリーの、白い壁の間の階段だったとわかったのは数分後。

そう解ったところで、初期の目的の画像を探しにいく。でもここで、もうしばらく立ち止まってボーッと眺めていたい私です。

ここのところ4月に発行される新しい写真集と、同じく4月から始まる2つの写真展の事で、くたびれた私の頭脳が追いつかず、しばらくアップアップの状態が続いています。

早く落ち着いてボーッと意味のない写真を撮っていたいものですが、とりあえず今日帰ったら、パソコンの机の上に転がっている石でも触って慰めていようと思います。(六田知弘)-

- 2025.03.14 お水取り

十数年ぶりに東大寺の修二会(お水取り)に参拝しました。

12日は籠松明を外から拝し、13日は松明の後、二月堂内陣と帷を隔てた礼堂まで入らせていただいて、夜8時から翌日午前1時過ぎの達陀(だったん)終了までの5時間余り、灯明の薄暗い光と、声明と鳴り響く床の音、そして燃え盛る松明の炎の明かりと匂いに包まれて過ごしました。

その時空は、私に、二十代の頃に過ごしたヒマラヤ山中シェルパの村の悪霊祓いのあの夜の光景をありありと思い出させました。

これこそ正に「地と天」、「此岸と彼岸」との境界線上を往き来し、つなぐ行為です。

達陀が終わった時、私の横にいた息子を見やると、内陣に向かって手を合わせ、そして深々と頭を下げていました。私も思わずそれに倣って手を合わせました。(六田知弘)-

- 2025.03.07 町工場の工具

一昨年の夏に「床の記憶」という写真展をした東京麹谷にある ギャラリー南製作所 という町工場を改装したギャラリーの2階に残された工具の写真を撮らせてもらいました。

オーナーのお父様が使ってられたものとのことですが、雨がしょぼつく室内の窓際に工具を置いて撮っていると、柔らかな光を受けたものたちが発するなんとも言えぬ静謐な波動に包まれて、久々に心安らぐ時間を過ごさせてもらいました。(六田知弘)-

- 2025.02.28 雪の大和

今週は奈良でも雪が降って、朝起きたら橿原の方でも結構屋根に積もりました。

早速、カメラを持って、近くの耳成山(みみなしやま)に登ったら、雪はやんでいるのですが、木々の枝葉から冷たい水が氷雨のように降ってきて、結構濡れてしまいました。それでも引き返すのももったいないので、木立の間から白化粧した奈良盆地を覗きながら、頂上まできたところで、陽が照ってきたと思ったら、同時に雪も降り出しました。こういうのは狐の嫁入りではなく、なんというのでしょう?

頂上の常緑樹は陽を浴びて明るく緑に輝き、地面や木々の間は白く輝いています。

母が元気な頃、毎朝この山に登っているんだと言っていたことを思い出しました。さすがにこんな雪の降る日は登らなかったでしょうけれど。(六田知弘)-

- 2025.02.21 タバコ屋さんの赤い文字

故郷 奈良県御所のタバコ屋さんの店先です。

私の生家から直線距離で200mくらいでしょうか。この前撮ったウインドーに猫のいるハンコやさんからもう100mほど離れたところです。

ガラスのような羽目板に書かれたTABACCOという赤い文字はその近くの辻にあった「歯」という一文字が書かれた歯医者の看板とともに私が物心ついた最初の記憶に近いもの。ちょっと大きくなってからは、「いこい」という黄茶の紙包みに入ったタバコを父親の使いで買いに行った記憶もあります。

もちろんこの家はタバコの販売はとうの昔にやめているし、歯医者さんも引越して今はここにはないのですが、、。

自分の最初の記憶の手がかりが、七十年近く経った今も僅かでも残ってるというのは、ちょっと安心するというか、、、。やっぱりノスタルジアでしかないのでしょうけれど。(六田知弘)-

- 2025.02.14 韓国陶磁の図録

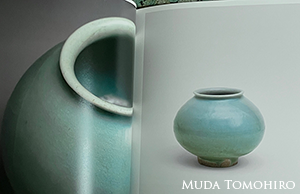

コロナ前から関わっていた大阪市立東洋陶磁美術館の『李秉昌コレクション韓国陶磁―純真なる美』という図録がやっとできました。

総計350点を数える陶磁器の大半を私が、息子の春彦も何点か撮影させてもらいました。

長期にわたっての撮影でしたが、とっても楽しみながらやらせていただきました。

撮りながら、「あー これ欲しいな!」と、思うものが次々と撮影台にのせられてきて、ため息が出たり、時にはよだれが出たり、、、。

安宅コレクションとは違い、手のひらに載るような小さなものが多かったので余計にです。

どれかひとつあげるよ、と言われたらどれにしようか、なんて考えると本当に悩んでしまいます。出来上がった本のページを繰っては見惚れて立ち止まり、まためくるということを1時間以上も繰り返して、えいや!で決めたのが、この朝鮮時代初期とされる青磁の壺です。

高さ11.3cm 径14.4cmの白磁の胎土の上に青磁釉をかけた丸い小壺です。

胎土の白色が濁りのない緑青の釉薬を透かしてほのかに内側から発光しているようで、両手のひらに包み込んでもなお、熱した蛍石のように光り続けているのではないかと思うような、とても不思議な雰囲気を漂わせています。

こんなのは私は他で見たことはありません。撮影の報酬としてこれをもらえたらどんなに嬉しいことか!なんて馬鹿なことを考えてしまいます。

そんな楽しい仕事をさせてもらっている私は、なんやかやと言いながらも幸せ者かもしれません。(六田知弘)-

- 2025.02.07 小さな獅子

やきものでできた小さな獅子を手に入れました。

これが作られたのは中国の唐時代ですので、なんと1200年以上前の事。

長沙窯のこうした小さな人形は小鳥や魚などはよくみますが、獅子を見たのは初めてです。

しっぽはとれて、釉剥げも目立ちますが、手のひらにおくと、しっくりとして、前からここにいるようななんとも親しげな目つきで私を見るので、思わず値段を聞いたら思いのほか安く、久々の衝動買いをしてしまいました。(六田知弘)-

- 2025.01.31 壁のシルシ

先日、若いカップルや親子連れで賑わう川越の旧市街を歩いていて、面白い壁を見つけたので写真を撮りました。

普通のセメント塗りの平面に何か四角い板状のものが貼り付けてあり、その微妙な色合いの違いと板の影やシミの具合が面白くてシャッターを何度か押しました。

家に帰ってその画像をパソコンのモニターを見ていてどこか不思議な感じがしました。

拡大したり、試しにコントラストを上げたりしていろいろと細部を見てみたら、どうやら壁には何も貼りつけられているわけではなく、全くの平面のようなのです。

おそらく以前はこの古い壁に何か箱のようなものが掛けられてあって後にその周りに新しく塗料が塗られ、それからしばらくしてから箱が取り外されて、その痕が残っているいうことなのではと推測しましたが、どうでしょう。

拡大して見てみると、幾分黄色い四角く幾分黄褐色の部分には、本当に古るそうな細かな字や絵の落書きがいっぱい残っていて思わずニヤリとしてしまいました。

思わぬところに、かつてこの世にあるものが存在した、そのシルシのような刻印が残っている。そんなところになぜか私は無意識のうちに引き寄せられて、レンズを向けてしまうのです。

今の私は、化石を集めるのが大好きだった少年の成れの果てとも言えるかもしれません。(六田知弘)-

- 2025.01.24 ウィンドウの中のネコ

故郷、御所(ごせ)の夜を歩いていたら、私の生まれた家から100mほど離れた十字路の近くにあるはんこ屋さんのショーウィンドウが目に入りました。

このハンコ屋さんは私がものごころがついた時には既にあって、おっちゃんが座ってコツコツとハンコを彫っている様子を、通りがかりに外から見ていた記憶がうっすらと残っています。

いつの頃からか店は閉じられているのですが、ショーウィンドウは片付けられずに残されています。中にはハンコ屋さんの小さな看板や、表札の見本の他に、閉店後に入れられたのか、置き時計や造花やタヌキの置物などが並んでいて、それが薄暗い街灯の光を受けて物音ひとつしない静寂の中、不思議な雰囲気を醸し出しています。

カメラのピントをタヌキの置物に合わせて2〜3回シャッターを切りました。その時、全く音もなくファインダーの左下からぬーっと入ってきた物影が、、。

私は一瞬もののけかと身を引きましたが、あらため見てみるとそこにはきれいなトラ猫がいるではないですか。

さっきからここにいたのか、それともどこか外から入ってきたのかわかりませんが、、。

一瞬のうちにすっかりタヌキや置き時計と同じようにこのウィンドウの空間を構成するひとつのパーツとなったところからすると、おそらくこの場所が、このネコにとっては最も安心する、生涯の居場所ということなのでしょう。(六田知弘)-

- 2025.01.17 火と月と

「ちわらのとんど」に久しぶりに行ってきました。

私が生まれた奈良県御所市にあるの茅原(ちはら)の吉祥草寺(きっしょうそうじ)は役行者(えんのぎょうじゃ)の生誕地とされるお寺です。その寺で毎年1月14日の小正月の夜にどんど焼きが行われます。高さ6mほどもある雄と雌一対の逆円錐形の大たいまつに火がつけれれて五穀豊穣や厄除けを祈願します。

今年はちょうど満月で、燃え盛る炎から舞い上がり渦を巻く真っ赤な火の粉と白い月影がお堂から流れ出てくる般若心経の声と混じりあい、私の意識も天へと昇っていきそうになりました。(六田知弘)-

- 2025.01.10 寝ても覚めても

暮れから正月10日の今まで、寝ても覚めても一つのことをバカみたいに考え続けています。今はまだ具体的には言えないのですが、次にやるべき私の仕事。そのためになけなしのお金を叩いて新しいカメラを買ってしまいました。

テストを兼ねて撮ったのがこの写真です。

マンションの上の三日月は影の部分もくっきりと出ていて、月光を浴びた白い雲が綿菓子のようなボリュームを持って写し出されています。歩いていて月を見つけたので、ふと立ち止まって何気なく撮っただけなのにそれがこれだけ写っているとは、驚きました。

さて、これから何を出してこれるか、これないか。もう決して若くはない私ですが、自分のやるべきことをやり続けるほかはないとあらためて思う新年です。(六田知弘)