トピックス

写真家・六田知弘の近況 2012

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週水曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2012.12.28 よいお年をお迎えください。

「ひかりの素足―シェルパ 再び」もおかげさまで無事終わりました。ご来場いただいた方々、ありがとうございました。そして会場を提供していただいたYYZのみなさま、たいへんお世話になりました。

自分の処女作をあらためて展示して、あのヒマラヤの村で暮らして写真を撮るという経験で私は確かに何かを掴んだということ、そしてそれが現在の作品の中にも生きているということ、を確信することができました。これは次への自信につながります。

2012年も間もなく終わります。今年は私にしてはめずらしく忙しい一年でした。結構な量の撮影をして、その整理もまだできていません。来年は2月末から二つの写真展が決まっていて、年明けからその準備に追われることになると思います。

繭山龍泉堂での「石の時」(2月28日から3月9日まで)と相田みつを美術館での「3.11 時のイコン」(3月5日から3月31日まで)です。

一方がヨーロッパやアジアの石を撮ったもの、そしてもう一方が東日本大震災の被災したモノを撮ったもので、二つの作品群は一見しただけでは別人の作品のようにみられることと思いますが、両方とも正真正銘の私の写真。シェルパの村で得たものがそれらのバックボーンにあるのだと自分自身では思っています。

みなさま、来年もどうぞよろしくお願いいたします。

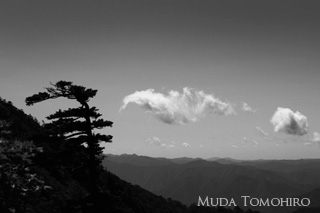

よいお年をお迎えください。(六田知弘)- 2012.12.21 峨眉露頂図

-

蕪村の「峨眉露頂図」をこころゆくまで見る機会を得ました。その画巻の前に立った瞬間に私は画中の人となりました。(墨を塗り残した)三日月の淡いあかりを受けた夜空に浮かぶごつごつとした峨眉山の頂。それを頂上の少し手前から仰ぎ見ます。風が鳴り、月の周りの雲が左から右へと流れます。たたずんでいると、山の向こうの空の彼方からこちらに向かって微かではありますが、何か信号のようなものが発せられているのを感じます。 私は、実際に峨眉山(ウォーメーシャン)の頂上に立ったことがあります。幼いころに家にあった画集でこの「峨眉露頂図」を見たときの印象が妙に強くいつまでも残っていて、成人してからカメラを持って行ったのです。麓から結構きつい山道を猿に襲われたりしながら一日歩いて頂上近くの宿坊に泊まり、翌早朝に頂に立ちました。その時は高山のせいで頭が痛く少し朦朧とする感じでしたが、蕪村が描いたこの峨眉山の絵と随分印象が重なったことを覚えています。峨眉の頂のごつごつとした岩山は、空に突き出したテラスのようで、天に連なる地上の端っこ。宇宙と交信するには最高の場所なのかもしれません。(六田知弘)

- 2012.12.14 処女作と最新作

-

来年3月5日から東京国際フォーラム内の相田みつを美術館で開く写真展のタイトルが決まりました。六田知弘写真展「3.11 時のイコン ―東日本大震災の記憶―」です。

宮城、福島、岩手の津波の被害にあった場所に行き、地面に落ちている、かつて生活で使われていた様々なモノたちを白い紙の上にのせて撮りました。千数百枚の写真のなかから約50点をえらび、大判プリントで展示する予定です。モノたちが語りかける声に耳を傾けていただければと思います。実は今、その写真の整理におおわらわです。

それに先立ち、今月の17日から24日まで東京広尾のギャラリーYYZで「ひかりの素足-シェルパ 再び」を開催します。少しはずかしいのですが、私の処女作を皆さんにあらためて見ていただくことで、写真を撮るものとしての自分の方向性を再確認したいと思っています。私はできる限り会場にいるつもりです。是非みなさん、お立ち寄りください。(六田知弘) - 2012.12.07 ヒマラヤでの日々

今月17日から開催する写真展「ひかりの素足 シェルパ 再び」のプリントをほぼ終えました。

もう30年近く前にフイルムから印画紙に銀塩プリントしたものを、戸棚の奥からひっぱり出してきて、それをスキャナーにのせてスキャニングしてデータをつくり、デジタルプリントするという作業です。これは簡単そうにみえてそうでもないのです。プリントの明るさやコントラストの調整はさほど難しくないのですが、面倒なのはスキャニングしたときに付く小さなほこりの処理で、画像を拡大すると、そこにはぞっとするほど無数の星のような白い点々がついています。それを根気よくphotoshopのスタンプツールや修正ツールでつぶしていくのです。一つの画像に短くて10分、長ければ30分もかかってしまいます。 ほこり除去のために画像の一部分を拡大すると、そこに写ったものや人の姿が当然ぐっと迫ってきて、あらためて撮影した時のことを思い出しました。

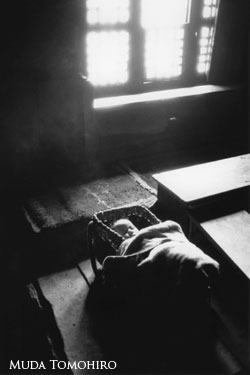

僕が延べ18か月間その家に居候をさせてもらっていたモンゾ村のカミ・スンドゥやその家族のこと。写真はカミ・スンドゥの息子のアン・ドルジが、シェルパ独特の竹で編んだ籠に入れられ、囲炉裏の脇で眠っているところです。私はよくこの子を膝にのせてあやしたり、寝かせつけたりしたものですが、ふと気が付くと、おしっこで私のズボンがびっしょりと濡れていたこともしばしばでした。

標高4000メートルにあるターメゴンパ(=チベット仏教の僧院)の若い僧ナワン・クンガのこと。寺の片隅にある彼の部屋にはよく泊めてもらいました。底冷えする(シェルパの地には電気もガスも水道もありませんでした)本堂でまる一日読経した夜、彼の小さな部屋のかまど脇に二人で座り、熱々のシャクパ(ごった煮)をふうふう吹きながらいっぱい食べてぐっすり眠り、翌朝起きて、小さな窓越しに望んだ白銀のヒマラヤの高嶺のかがやきは忘れられません。

悪魔祓いのために村人たちが一軒の家に集まった夜のこと。笠を被ったヤンジーねえさんの弟(気の良い聾唖者)が神がかりになって、奇声をあげなから闇の空間を大きな鉈を人前でぶんぶん振り回し、村人に災いをおよぼす悪しきものを谷底まで追い払っていくのです。

などなど写真を見ているとついこの前のことのように、いろんなことが思い出されます。でもあれからもう30年もたつのです。カミ・スンドゥやパサン・ギャルジンや、アン・ドルジやアイ・ヤンジーやミングマさんなど、みんな元気でいるのでしょうか。

ヒマラヤのシェルパの村で暮らした日々は、精神的にも肉体的にもハードであったけれど(栄養失調にも、肝炎にも、赤痢にもなりました。)楽しい日々でもありました。それは私の写真人生にとって、決定的な体験となりました。この体験がなかったらきっと今ごろ写真なんかやめていたと思うのです。

「・・・・・・シェルパの人たちは光と闇とを峻別するのではなく光と闇とを、ひとつの全体として受け入れる。ぼくにはこの世界に在るすべての物はそれと表裏をなして存在する異界によってその存在が裏打ちされているように思えてきた。 ぼくが滞在したわずかの間にも、何人かの人が死んでゆき、何人かの子供が生まれた。それは、異界とこの現象の世界をゆききする〝ひかり“の明滅のすがたである。そういうふうにぼくには思えた。」

写真集「ひかりの素足 シェルパ」あとがきより。(六田知弘)- 2012.11.30 忙しい?

この数日でぐっと気温が下がり、あわててダウンジャケットを取り出しました。

いつも通る高幡不動の裏山の紅葉が、例年より一段と鮮やかなように思います。

今年も残すところあと一月、なんだか今年の私はすこし忙しすぎたような気がします。ちょっとだけ「忙=心を亡くす」という状態になってしまったのかもしれません。もっとも「自分の好きなことばかりやっていて忙しいなんて言うのは間違っている。」と周りの人たちから顰蹙をかってしまいそうですが・・・。

12月17日からの写真展「ひかりの素足 シェルパ 再び」につづき、来年の3月には東京国際フォーラムのなかの相田みつを美術館で(まだタイトルは決まっていませんが、)東北の被災地のモノを撮った写真展開催が決まりました。また、2月末から3月初めにかけて東京京橋の繭山龍泉堂でも個展をすることになりました。

それに向けてまだしばらくは、「心を亡くした」状態が続きそうですが、ひと段落してのんびりと温泉につかる日を楽しみに、ゆっくりと山道を登って行こうと思います。(六田知弘)- 2012.11.22 キンナラ

MIHO MUSEUMと古代オリエント博物館で開催されていた「空想動物」展に貸し出していたキンナラが帰ってきました。タイのスコタイ時代(14~15世紀)のストゥッコ製のものです。キンナラは人の頭で体が鳥の空想動物です。極楽浄土に棲んで妙なる声で鳴くという迦陵頻伽(かりょうびんが)と形態上見分けがつかないほど似ています。

インドのサーンチの仏塔(紀元前1世紀)やインドネシアのボロブドゥール(8~9世紀)にもたくさん彫られているのですが、10世紀ころからは特にビルマでとっても親しまれてきたようで、仏教寺院の壁画や輿の引手の飾りなどにも木彫りのキンナラ像が使われてきたようです。織機の滑車にもブロンズ製の愛らしいキンナリ(女性のキンナラ)の姿が象られているものもあります。

私は、この欄にも何度か書いたことがありますが、そういう、いわゆる人面鳥が大好きで、アジアに限らず、ヨーロッパのギリシャやロマネスクの柱頭彫刻などにその姿を見つけては喜んで写真を撮ったりしてきました。なぜそんなものに興味があるのかと聞かれてもよくわかりませんが、強いていえば、それら人面鳥たちは、この世と天とをつなぐというイメージがあるからだと言えるかもしれません。

ビルマは国名が変わりミャンマーになりましたが、最近は結構外国人にも開かれてきたようなので、近いうちにキンナラたちに会いに古都バガンなんかを訪ねてみたいと思っています。 (六田知弘)- 2012.11.16 波動なきモノたち

福島第一原発から20km圏内で、8月に警戒区域の指定が解除された楢葉町に行きました。これまでと同様、被災地のモノの撮影のためです。

海沿いの地域には、結構立派な住宅が余裕のある敷地をもって点在しているのですが、やはり、これまでに見てきたところと同じく、一階部分が津波で無残に壊され、屋根が傾き、かろうじて立っている状態の家屋がほとんどです。(海際にも建物があったようですが、ほとんどすべてが根こそぎ津波で持って行かれ、コンクリートの土台が残るのみです。)

家の周りには様々なモノが散らばっています。私はこれまでと同じように、それを拾い上げ、持参した白い紙の上に置いて撮影しようとするのですが、今回はなにかいつもと違うのです。紙の上にモノを置いても、それをどう撮ったらよいのかわからなくなるのです。いままで撮ってきたものと見かけ上では全く違うところがないのですが、そこのモノには何というか掴みどころがなく、なかなかシャッターを押すことができずに苦しみました。モノから波動が伝わってこないのです。被写体から波動を感じなければ私には写真は撮れないのです。

そこにあるモノたちは、(津波の時というよりも、)放射能を浴びたときに、その存在が内包する時間が止まった。その存在自体がすでにこの世界との関係を断ってしまっているように感じるのです。

重い気分で、いわき方面に車で戻ろうとして、楢葉町と広野町との境界を越えたあたりの道路の両脇に、真っ白な壁が連なっているのが見えました。その海側の壁は夕日を浴びて、非現実的な、うす桃色に輝いています。壁の上には、抜けるような青い空。私は車を停めてカメラを持ち出し、100メートルほどあるその壁の端から端までを連続して撮りました。その壁の端っこには一枚の立て看板。「汚染廃棄物仮置場」とありました。(六田知弘)- 2012.11.08 変わっていない?

12月に開く写真展「ひかりの素足 シェルパ 再び」に出す写真のテストプリントを見て、なんだかちょっとショックを受けてしまいました。自分の写真は30年前と今とほとんど変わっていないじゃないか。フレーミングのしかたから、光の捉え方、カメラを向けるものの選択やシャッターチャンスまで・・・・。今でもシェルパの土地に行くと、やっぱりこういう風に撮るでしょう。ということは、私はこの処女作のときから基本的には何にも進化していないということなのでしょうか? 複雑な思いです。

写真を勉強している息子にそのシェルパのテストプリントを見せて、感心されると思いきや、「こういう風に撮る人は、自分のクラスメイトには何人もいるし。・・・」

人様に作品を見てもらうということは、自分の裸をさらけ出すのと同じこと。もうここまできたら隠すものはありません。恥じらいもなくお見せし続けていくしかないようです。(もっともそんなものは見たくもないと思われるかもしれませんが。) (六田知弘)- 2012.11.02 ノコギリクワガタ

7月末に山梨県のJR中央線穴山駅で息子が拾って、家の飼育ケースで飼っている小型のノコギリクワガタのオスが、11月になったというのにまだ生きています。オオクワガタやヒラタクワガタ、コクワガタなど黒い体のものは成虫の姿でも冬越しするので、今の季節でも生きていて不思議ではないのですが、ノコギリクワガタやミヤマクワガタなど体の茶色の種類は、ふつうは夏が過ぎると死んでしまいます。このノコギリクワガタもまさか冬越しすることはないとは思うのですが、いつまで生きるか楽しみです。

ちなみに子供が小さいときに飼っていたノコギリクワガタのなかで、10月前半まで生きていたのがいたのですが・・・。そうそう、カブトムシも10月半ばまで生きていたのが1匹いた記憶があります。

以前にも書きましたが、私の家で飼っている動物は結構長生きのものが多く、スッポンとマタマタという亀は12~13年、肺魚などはもう14~15年は生きています。

動物を長生きさせるコツ、それは少なめの餌を与えることと、必要以上にはかまわずに、ほうっておくことだと思います。 (六田知弘)- 2012.10.25 写真展「ひかりの素足 シェルパ」再び

12月17日(月)から24日(月)までの8日間、広尾のギャラリーYYZ(ワイ ワイ ズィ)で私の処女作「ひかりの素足 シェルパ」のリヴァイバル写真展を開催します。

20代の頃、私はネパールのヒマラヤ山中のシェルパの村に延べ18か月間滞在しました。旅人としてではなく、現地の人と暮らしをともにすることによってはじめて見えてくるものをカメラで捉えようと思ったのです。もう30年も前に撮った、写真を撮る私の原点を、もう一度今見つめるための再びの写真展です。(六田知弘)- 2012.10.19 壺中眠

小さな小さな徳利があります。高さ7.5センチ。いわゆる黒高麗(くろごうらい)の徳利のミニチュアです。こんな小さなものをなんの用途に使ったのか? 化粧油や香油なんかを入れるものなのか、それとも神前に供えるお神酒のようなものを入れるためなのか、私にはよくわかりませんが、その形といい、色つやといい、なにより私の掌にお誂えのようにぴったりとおさまる大きさが気に入っています。秋の午後の光の中でそれを掌にのせて遊んでいると、中国の故事にある、壺の中に住むという仙人のはなしを思い出され、私もこの瓶の中に入ってしばらく眠っていたい気がしてきます。(六田知弘)

- 2012.10.12 青いどんぐり

台風が東京をかすめた翌朝、高幡不動の裏山の小道には、折れた小枝に混じってまだ青いコナラのどんぐりが、あちらこちらにかたまって落ちていました。どんぐりというと私が育った奈良では丸いクヌギの実のことを指し、細長いコナラの実はカッチンと言いました。

アニメ「となりのトトロ」でコナラの実を庭に撒いたら真夜中にトトロがでてきてウーンとパワーを出すと、土から芽がでて、ぐんぐんと木が育ち、一夜のうちに大きく枝を張った大木になるというシーンがありましたが、実はうちの小さい庭にもコナラの木があるのです。それは、息子が幼稚園に通っていたころ、どこかで拾ってきたコナラの実を植えたら、それがやがて芽をだして、15~6年たった今では高さ5メートルはあるでしょうか。立派な若木に育ちました。息子も図体だけは大きな若者になりましたが、さてこれからどういう風になってくれるのやら。(六田知弘)- 2012.10.05 土の中から

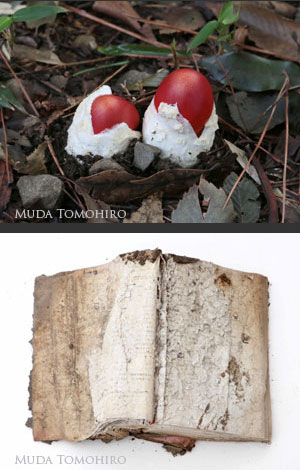

いつものように都心に出るために高幡不動の裏山を歩いていると奇妙な物体が目に飛び込んできました。ゆで卵の白身の中から黄身ならぬ真っ赤なプチトマトが出てきたようで、ちょっとぎょっとするような代物です。それが道端の土の中から朽ち葉を押しのけ、そこに2つ、あそこに3つと顔をだしているのです。全部で14~15個ぐらいはあったでしょうか。

屈みこんで見てみると、初めの印象とは違って、まるで雛人形のようにかわいくも見えてきて、カメラを出して撮ってみたくなりました。これはキノコの一種だとすぐわかったのですが、子供のころに図鑑でこんなようなものを見たことがあるように思えるのですが、すぐにはその名前を思い出すことができません。ファインダー越しに見ているうちに、卵に似ている、そうだタマゴダケだ。とようやくその名を思い出しました。その名を思い出せたのが、なんだか少しうれしくて、その日は朝から気分よく、撮影の仕事もはかどりました。 (六田知弘)- 2012.09.28 地と天をつなぐ音

前回このトピックスで触れたモンゴルのホーミーを聞いて以来、いわゆる民族音楽ばかりを聞いています。

インドネシアのガムランやケチャ、チベットやネパールの仏教寺院での読経の時の音楽?や声明(これは私にとっては非常に懐かしい)、アイヌや沖縄の歌、トルコの旋回舞踏の音楽、サマリアのア・カペラ、イヌイットの喉鳴らし歌、パキスタンのイスラム音楽、東大寺のお水取りの時の声明、韓国のパンソリ、クルドのナヴォイエ、スーフィーの儀式の歌、タイの仏教寺院の読経、そして中国の京劇の歌もインドの恋歌も、スペインのフラメンコの演奏も・・・・・。

どれも、人間と神なるもの、あるいは天とをつなげる音です。

津波にのまれたモノたちのプリントをしながら聞いていると、今、私たちが忘れかけている、しかし決して忘れてはならない人間と自然、そして宇宙との根源的なつながりを確かめる声のように、私には思えてくるのです。(六田知弘)- 2012.09.21 大地の声

-

パソコンの画面に向かい東北の被災地で撮った写真のプリントをしながらyoutubeで音楽を適当に検索していたら、聞きなれない奇妙な声が飛び込んできました。モンゴル民謡のホーミーです。アイヌのムックリの音色に似ているのですが、道具を使わずに高低二種類の声を同時に出して口の内で共鳴させる独特の唱法です。思わずプリントの手をとめて、しばらく聞き入ってしまいました。低く唸る読経のような歌と、それに混ざる鳥の声にもカエルのなき声にも大地を渡る風音にも聞こえるホーミーの声。はるかな地平線に向かって荒地を進む馬上人の姿が目に浮かびました。

そして私はつぎつぎとモンゴルの伝統音楽をネット上で渡り、Huun-Huur-Tu Liveという動画に行きつきました。これはアメリカのカルフォルニア州 バークレーで2008年に収録されたライブの録画ですが、youtubeとしては例外的にながい1時間を超えるものです。

素人なりにもその録音は好いように思えるし、何よりその演奏と歌声が私の心の襞を分厚く固い掌でなでました。

私たちが忘れかけている、宇宙につながる大地の上にある人間という存在をあらためて思い起させるような音世界です。(六田知弘) - 2012.09.14 虫の声

日中はまだ真夏のような日差しが照りつけますが、それでも朝夕は随分涼しくなり、夜、犬の散歩に出ると、街路樹のあちこちからリーリーとやかましい外来種のアオマツムシの声と、それに紛れてルルルルル・・・・という日本古来のカンタンの鳴き声が、どこからか、(でも毎年同じ方角から)聞こえてくるようになりました。また、一年が過ぎました。

今年の夏は、6月からスコットランドへ行ったり、東北の被災地へ行ったり、那智の瀧に行ったり、インドネシアに行ったりと、休む暇もなく撮影に時間をつかいました。暑いのが苦手な私は、例年夏の間は、ほとんど夏眠状態と言っていいほど何もしない(できない)のですが、今年はなぜだか動き続けることができました。

以前から撮りためていたヨーロッパの石の写真も、被災地のモノの写真も、那智の瀧も、ボロブドゥールも結構たまり、これからそろそろまとめる方向にもっていこうと思っています。

震災から1年半。自分はどう変わり、どう変わっていないのかを確かめながら、作品を形にしていくつもりです。(六田知弘)- 2012.09.07 真夜中のクレー

-

時差ボケのせいか年齢のせいか、この頃いつも2時半ごろに目が覚めてその後眠ることができず、意識が低下した夢うつつの状態でクレーの画集を眺めています。

私は、ページをめくって、そのとき目に留まった一枚の絵のなかで30分ほど宇宙遊泳を楽しみます。そして、画集を閉じて横になればそのまま朝まで心地よく眠れます。(六田知弘) - 2012.08.31 撮影禁止!?

海外のある超有名な美術館のことですが、数年前までは、(ストロボをたかなければ)写真撮影ができ、気になる作品を自由に撮れたのですが、先日行ったときにはなぜだか写真が禁止となっていました。

私は、仕事でなくても心動かせられるものに出会うと、その印象を写しとめたいという欲求が非常に強く、その美術館で写真を撮ることをいつも楽しみにしていたので、それが禁止されたというのは非常に残念なことでした。

カメラ自体は、持ち込みが許されているので、より一層、気にいった作品の前では撮りたいという衝動をおさえるのに苦労しました。

そんな時、展示フロアの移動中、美術館の階段の踊り場の白い壁に揺れる光の影が面白く、人もほとんど通らないし、これならいくら写真を撮ってもとがめられないだろうと、携帯のカメラと一眼レフをだして、展示作品を撮れないことの反動があったのでしょう。結構のめり込むように壁の光を撮影していました。

40~50分ほどそうしていたでしょうか。一人の警備員がたまたま通りかかり、「ノーフォト」と一言。何でだめなのかと聞こうとしたのですが、さっさとその警備員は行ってしまったので、私としては、もやもやした気持ちが残ったままでした。

警備員は上からの指示に紋切り型に従っただけでしょうけれど・・・。

今まで許していた館内のの撮影を禁止したのはなんらかの安全上の理由があるのでしょうが、何だか時代に逆行するようで、理由もはっきりわからないまま大きな楽しみを奪われた私は、今でもすっきりしない気持ちです。

今回はボヤキになってしまいましたがどうぞお許しを。(六田知弘)- 2012.08.23 ボロブドゥールとムラビ山

4、5年ぶりのボロブドゥール。2年前のムラビ山の噴火によって大量の火山灰を被ったと聞いていましたが、今はきれいにかたづけられてその痕跡もなく、多くの人々(大半はインドネシアの人のようです。)であふれかえっていました。もっとも、ジョグジャカルタからボロブドゥールのへ向かうバスの車窓からは大きな灰白色の火山弾などが今もたくさん残っていて、大半の家屋の屋根が落ちてしまって壊滅状態にみえる集落もありました。それを見ていると、つい東北の被災地を思い出してしまいます。

山や海には神が住み、人々に恵みを与えてくれますが、ときには大きな仕打ちもします。自然というものは有り難くそして畏ろしいものです。 そのムラビ山は夜明けのボロブドゥールからはよく見えました。富士山と同じ円錐形の美しい姿の山ですが、先が尖った上半分が、新しい火山灰で白くみえて、いかにも生きている活火山という不気味な趣です。

今回は、写真を学ぶ息子もいっしょでしたが、二人はそれぞれ別々にボロブドゥールに取り組みました。ボロブドゥールのレリーフは、そこに彫られた仏や人物や動物が、群像であっても一つひとつが信じられないくらい表情豊かで素晴らしい。実在の村人達がモデルになったのかもしれません。大げさに言うとそこに(大乗仏教の)仏の慈悲を見る思いがするほどです。これはアンコール遺跡にもないものです。

息子も思いのほか興味深かったようで、3日間、照りつける熱帯の太陽の下、早朝から日暮れまで休みなしに撮り続けました。親のひいき目かもしれませんが、彼もなかなか集中力があるようで、頼もしく思えました。さて、お互いどんな写真が撮れたのでしょうか。(六田知弘)- 2012.08.16 犬とハクビシン

前回につづいて我が家の犬「ウメ」の話です。

珍しくまだ明るい時間に帰宅し、犬をつれて散歩しました。空はほんのりと夕焼けて、なんとなく秋の気配を漂わせていました。アブラゼミではなくヒグラシの声が、イヤホンで聞いている(グレン・グールドがピアノで弾く)ベートーベンのシンフォニー#5に割って入るように甲高く響いてきます。この曲が意外と夏の夕暮れにあっているようで、いつもの散歩コースからはずれて多摩動物公園の山のほうまで足を延ばしてみたくなりました。息子が小さいころは、週に2~3回は二人で虫を採ったり、キノコを見たりしながらこの山道を歩いたものですが、本当に久しぶりのです。

夕方の6時半ともなると林の中の小道はさすがに薄暗く、マムシなんかがでてこないかと、ちょっと警戒しながら歩こうとしたのですが、犬はもう13歳と若くはないのに、先に先にとぐんぐん進み、私をひっぱります。 動物公園の周囲に設置されたフェンスの一番奥にさしかかったとき、フェンスの際の地面に何やら黒い塊が。パッと横に動いたかと思うと、方向を変えて犬にむかって飛びかかってきたのです。犬はあっけにとられて何が起こったのかほとんどわからないようで、吠えることもうなることもしません。私はとっさに足でそいつを蹴ろうとしたのですが、当たったのか当たらなかったのか、ほとんど手ごたえはないままで、そいつは1メートルほど向こうに離れたかと思うと、白い牙をむいて、二度三度と犬に向かって飛びかかってくるのです。マムシか?!と思ったのですが、そうではなく黒っぽい体に鼻筋に通った白い線、ハクビシン。体長30cmほどの子供です。私は、思わず思いっきり左足でそいつを蹴りあげました。また全くと言っていいほど足に当たった感じはなかったのですが、黒い塊が3メートルほど向こうに、ふあーっとスローモーションのように放物線を描いて飛んでいきました。そして、地面に音もなく落下したあと、こそこそとコナラの林の中に姿を消しました。かわいそうなことをしたと思いましたが、しかたがない。うちの犬は鈍いのか、何事もなかったようにまた、私をひっぱって、森をぬけたのでした。

16日から10日ほど、インドネシアのジャワ島に撮影に行きます。ボロブドゥールなどの仏教遺跡とともに、その周辺のヒンドゥー教の遺跡もまわってみようと思っています。今回は大学で写真を学ぶ息子も一緒です。私のアシスタントとしてではなく、彼は彼なりの撮り方でアプローチするようです。さて、どんな写真になるのでしょうか。(六田知弘)- 2012.08.10 蝉喰う犬

相変わらず酷暑の日が続きますが、アブラゼミの声に混じって、ミンミンゼミやツクツクボオシの声も聞かれるようになってなんとなく暑さのピークは越えたのかなという気もしないわけではありません。

今年の夏は東京電力管内の原発も稼働していないのに、去年のように計画停電もなく、節電節電と言わなくなったのがなんだか不思議な気がします。ということはこれからも原発などなくても、うまくやりくりさえすればやっていけるように思えるのですがどうなんでしょう。 ところで、話は急転しますが、うちの犬は蝉が好きです。好きといっても食べ物として好きなのです。この季節、夜散歩に出ると、必ずと言っていいほど道路に落ちている蝉をむしゃむしゃと音をたてて食べてしまいます。多いときには一回の散歩で5~6匹は食べるでしょうか。地面に落ちてすでに死んだ蝉がほとんどですが、時々くわえた瞬間叫び声のような声を出すものがいて、横にいる私はビクッとすることがあります。

蝉を食べるというと、中国の漢の時代の明器(墓に入れる副葬品)で、陶器製の緑釉の火鉢で何匹もの蝉が串刺しにされて焼かれている様子を表したものがあります。蝉は食べたことはないのでどんな味なのかわかりませんが、なんとなくカルシウムが多くて、焼くと結構香ばしい味がするのではという気がしますが、どうなんでしょう?(六田知弘)- 2012.08.02 真夏の満月

8月1日、帰宅の途中、坂道を歩いていて、ふと見上げると、真夏の夜には珍しく、山際に青白い満月が煌々と輝いていました。

この月光は、津波の被災地の未だ取り壊されていない住宅の、ぶち壊れた窓からも射し込んで、泥をかぶった鍋やフライパンや、布団や仏壇や子供の靴や、アルバムや野球帽を白く明るく照らしだしているのでしょうか。(六田知弘)- 2012.07.27 モノの記録

-

津波の被災地 石巻に行ってきました。まだ梅雨が明けない低い雲の下で、まる3日間、ただひたすら地面を見ながらシャッターを切り続けました。(中腰の姿勢が続いたおかげで、一日目の晩は寝ていて足の先がつって往生しました。いま腰やふくらはぎが筋肉痛です。なさけない)

津波から500日、地面を覆っていた水は引き、損壊した家屋もかなりの部分は解体され、そこらじゅうにひっくりかえっていた車もほとんど撤去されて見かけなくなりましたが、行くたびに、地面に残された小さなモノたちが発するエネルギーが強くなってきているように感じられます。私のなかにある受信機の針の振れ幅が大きくなってきているようです。

撮影しながら、自分は物心がついたころからこんなことばかりしてきたようにフト思いました。

私のすべきことは、その残されたモノたちの姿をカメラによって「記録する」こと。(六田知弘) - 2012.07.20 今年の夏は・・・暑い

スコットランドから帰ってきてから東京の暑さにすっかり参っています。むこうとの気温差が20度以上。息をするにもしんどいほどです。私が小学生のころは、35度を越えることなんかほとんどなかったように思うのですが・・・。節電しながら、水分を十分とってなんとかこの夏を乗り越えなければ・・・。 高幡不動の鉢植えの蓮が今年も咲きました。が、気のせいかその写真も暑苦しく写ってしまいました。(六田知弘)

- 2012.07.12 アジサイの花

成田空港に朝9時ごろ着き、そのままどこも寄らずに帰宅しました。高幡不動の駅からお不動さんの裏山を通って自宅まで歩いて帰ったのですが、山道のあちこちにまだ青紫の色も鮮やかなあじさいの花のが落ちていました。お不動さんの催すアジサイ祭りの期間も過ぎて、また来年もきれいに咲かせるために、萎れる前から花を切り落としておくのでしょう。スコットランドに行くときは、まだアジサイの花も小さいのがぽつぽつと咲き始めたころだったので、花の一シーズンをスコットランドで過ごしたことになります。どこにいても、時は否が応でも流れます。(六田知弘)

- 2012.07.05 スコットランドからその3

スコットランドの西に位置するマル島で石を求めて4日間車で走りまわり、(4日のうちの3日半は小雨まじりの曇天でした。)今はグラスゴーの南東のMauchlineとうい小さな村のそのまた村はずれのファームハウス(酪農農家が営むB&B)でこれを書いています。

ここは一昨年にも訪れたのですが、なぜだかわからないのですが宿の周りの牧草地の間の道を夕暮れ時に歩いていると、涙が出るほど心が鎮まります。スコットランドならどこにもあるような田舎なのですが、この地球上にこんなところがあるのかと思うほど穏やかな空気に満たされた土地なのです。休むことなく走り回ってちょっと疲れてしまったのかもしれません。

一昨年にもここに来たというのは、実はこの近くに古代の人が彫り描いたカップ&リングマークとよばれる半球状や多重の同心円のがちりばめられた抽象絵画のようなしるしが残る岩壁があると聞き、それを探しに来たのです。

その時はその岩絵があるという川岸をほとんど一日探し歩いて、結局見つけることができなかったのです。そこで、今度はインターネットで正確な場所を探って、再挑戦です。

自慢じゃないけど私は今まで、ロマネスクの建物であれ、ビザンティンの壁画であれ、そして、ストーンサークルやスタンディングストーンであれ、どんな見つけにくいところにあったとしても、迷いながらも結局その場に行きつくことができたのですが、この岩絵だけは、その時は帰国前日ということもあって、諦めざるをえなかったのです。

今日も天気がぱっとせず、合羽と傘をリュックにいれて、準備万端、アタリをつけた川岸の岩壁目指し歩き始めました。見覚えのあるところをしばらく歩いて、川辺に降りられそうなところから、灌木をかきわけ、根っこにつかまり、雨で滑る赤土の急斜面を約十メートル。このまま川まで滑り落ちて、水に流されてもだれにも気付かれないだろうな、とか思いながら、やっとの思いで狭い川べりに降りたって、しるしのあるはずの岩壁を覗きこんだのですが、そこには何もありません。

隣の岩壁かもしれないと、靴と靴下をぬいで、ズボンの裾をまくりあげて、鉄分で真っ赤に濁った川に入り、増水した流れにさらわれないよう岸の岩に手をかけながら隣の岸辺にたどり着いて、岩壁を舐めるように見たのですが、そこにもなにも印らしきものはない。

連日の雨で増水し、仮にこの近くの岩壁にあったとしても、今は結局そこにはたどり着くことはできないのか、と半分諦め気分になって、何度も滑っておしりや靴やバックを泥まみれにしながら、崖の上まで這い上がりました。

やっとの思いで上がったところで空がぐっと暗くなり、雨がぽつぽつ降り始めました。かなり情けない気持ちになったけれど、まだ探し始めたばかり。余力があるのを確かめるように靴底の泥を落とし、他のところからまた、川岸に降りて探そうと方位磁石とネットで調べてノートに写した手書きの地図をたよりに泥のついた手で傘をさし、歩きだしました。

そして、しばらくいったところで、川に流れ込む小さなせせらぎがあるのを見つけ、そこで手を洗いました。

そこでふと見ると、その流れに沿って、間違いなく人が歩いた形跡がある道のようなそうでないようなものが目にはいりました。私はもしやと思い、その小道をたどってみることにしました。そして、ブッシュをかき分け、倒木をまたいで歩くこと約3分、左手に、高さ2メートル、幅5メートルほどの岩壁がありました。そして、その向こう側に幅10メートルほどの岩壁がもう一つ。

そうです。そこが目指す「しるしのある岩壁」だったのです。見つかるときはあっけなく見つかるものです。

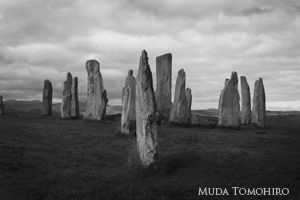

私は、丘の上に立てられた巨大な石やこうした石に刻まれた古代のしるしを撮影しながら、なぜ、古代の人たちは石をつかってこういうものを作ったり描いたりしたのかぼんやりではあるのですが考え続けています。

そしてあまりにも直観的ではあるのですが、言えることがひとつあります。

それは、こうしたものは、宇宙と人間との根源的な結びつきを示すものであるということです。

大地に立てられた巨石は宇宙の中の人間の位置を測る(GPSのような)装置であったのでは。そして石に刻まれた抽象文様はそれぞれの自己の宇宙での配置図だったのではないか。

人類に精神が芽生えるとき、自然の中にある自分(人間)というあまりにもはかなく弱く、不安定な存在が、宇宙の中のどこに位置するのか知りたいという無意識的な欲求が集合的に生じたのでは・・・。

そしてその道標というか、宇宙からの波動(信号)を受け取る受信機として、いかにも永遠にそこに存在するかのような巨大な石を、大地の上に立てたのでしょう。大勢の人間が大変な労力を出し合って。そして、受信機としての感度をより高めるために、一本の石だけではなく何本もの石を環状に配置することあったのでしょう。

そしてそこには当然トポス(磁場)が生じ、祭祀のようなものも行われるようになり、その延長線上に「神」なるものの原型が形作られていった。

そういうふうに石を撮りながら今、私はなんとなくではあるのですが考えるようになっています。

考えてみれば、21世紀の現在に生きている私たちだって、無限の宇宙の中に存在する(?)ひとつの現象であるはずなのですけれど・・・。(六田知弘)- 2012.06.27 スコットランドからその2

今、スコットランドの北に位置するオークニー諸島のB&Bでこれを書いています。

島に来てから三日間、雲が低く、時折横殴りの冷たい雨が降って、ダウンジャケットを着ていても寒くて、そのうえ宿もなかなか見つからず、なんとも気が滅入る日が続いていました。(こんな時はなぜだかホトトギスの鳴き声が耳につきます。)

しかし、昨日は昼前になって、海を望む牧場のなかにぽつんと立つ高さ2メートルほどの一本のスタンディングストーンを十数頭の牛たちに囲まれて撮っているうちに薄日が差し、雲が割れ、深い青空が見えてきました。

石も雲の切れ間から差す陽光を浴びていっきに精気を得た様に輝きます。

私も一緒に精気を得て、牧場を走る雲の影を追いながらシャッターを切り続けました。撮っている間、さっきまで石の周りにいて私を睨みつけながら盛んに私を警戒していた牛の群れも、危害を加えるものではないと判断したのか遠く離れたところに移動して草を食んでいました。

ひとしきり納得がいくまで撮った後、牧場の柵を出て、停めてある車のところにもどって、スーパーで買ったサンドウィッチを缶入りのコーラで流し込むように食べました。

食べながら牧場をながめていると、遠く離れたところにいた牛たちがぞろぞろとあのスタンディングストーンのところに戻ってきて、それぞれの牛が盛んに石に自分の体をこすりつけているのが見えました。恐らくあの石で、体に着いたダニをとっているのだろうと思うのですが、そのしぐさがなんとも母親にあまえきる赤ちゃんのようで、あの石が、今や牛たちにとってはなくてはならない存在になっているがわかります。それを一時ではあるけれど断りもなく独占しようとした私を牛たちが一斉に睨みつけたのもわかります。

そのあとは雲ひとつない真っ青な空が一日中開けました。これまでに曇天の中で撮っていた他の石たちも光を受けて、同じ石とは思えないほどにそのパワーを全開に、あるものは蒼穹の天に突き刺ささり、ある石は、巨大な鏡となって輝いて見えました。

おかげで私は、8時頃いったん宿に入った後も、再び撮影に出かけ、夜の10時30分ころの日没まで撮って、宿に戻ったのが11時。シャワーを浴びてベッドに入っても高揚した神経はおさまらず、結局朝までまともに眠ることができないような状態でした。

ところで、眠れなかったおかげでわかったことがひとつあります。

この時期のオークニーは、(高緯度にあるため)ほとんど白夜に近く、10時半の日没後も、完全には暗くなることがないままに、朝を迎えるのだということです。夜中の1時でも2時で窓の外は薄明るく、そのまま、再び朝が明けるのです。(窓のカーテンを開けたまま寝たので、眠れなかったということもあるかもしれません。今晩は閉めて寝ることにします。)

昨夜ベットに入る前に部屋のまどからガラス越しに撮った写真を添付します。12時前の撮影です。牛たちは明るくても眠れるようでうらやましい。この宿も牧場の真ん中にぽつんと建っているのです。

明日はこの島を出て、今度はスコットランドの西のマル島に向かいます。(六田知弘)- 2012.06.21 スコットランドからその1

スコットランドの中東部、アバディーン州の小さな村BailanerのB&Bでこれを書いています。

今は午後11時すぎ、窓から見える空はまだ薄明るいですが、さっきまで聞こえてきた鳥たちの声も今はもうさすがに聞こえません。

今こちらはハイシーズンに入ったのか、宿をとるのが非常に難しく、昨日など、電線にとまったホトトギスが鳴く夜9時ごろまでいくら探しても空き宿は見つからず、ついに生まれて初めて車の中で一夜を過ごす羽目になってしまいました。でもグラスゴーからの長距離運転で疲れていたのか、(ちょっと寒かったけれど)かえってぐっすりと眠ることができました。

今日は朝から爽快で、天気も良く、一日中麦畑や森の中を石を探して歩き回りました。

途中、昼ごろに早めにツーリストインフォメーションで、宿の予約をしてもらって(それでも10件ちかくの宿に電話をしてもらいました)、やっとのことこの宿に泊まることができたのです。

まだ始まったばかりなので、撮影旅行の勘のようなものがつかめない感じですが、ぼちぼちこれから調子が出てくることと思います。

アバディーン州の後、北のはてオークニー諸島に渡り、そのあとネス湖沿いに西に移動してマル島に向かう予定です。(六田知弘)- 2012.06.15 石を撮りにスコットランドへ

梅雨の晴れ間の朝、開け放った窓から咲きかけた薄紫のアカンサスの花が見え、その向こうからホトトギスの連続するなき声が聞こえてきました。気づいた時から計っても少なくても5分は鳴きつづけていたと思います。それもテッペンカケタカナ、テッペンカケタカナ、テッペンカケタカナ、テッペンカケタカナ、・・・・・・・・・・・・・、と普通より一声多いちょっと変則的な声が(ふつうはテッペンカケタカ、)が途中休むことなく、あたり一帯に響き渡る強い声で延々と続いていました。

ここ何年かは、この多摩丘陵でも中国原産の峨眉鳥(ガビチョウ)の強く華やかで、玉を転がすような声があたりをセッカンしていますが、今日はそのホトトギスの勢いに押されてか、その声は聞こえません。ホトトギスを聞くと、もう初夏なんだとあらためて感じられます。

同じホトトギス科の鳥で、フー、フー、フーと竹の筒を吹くようなこもった声でなくツツドリが、このまえ写真展の片付けに行った吉野山で静かに鳴いていました。その声を聞くと、私は小学生のころに山に水晶を撮りに行ったときのことを思い出します。あのときも、ツツドリが鳴いていて、とっても淋しく、心細くなったものです。

そして、カッコウもホトトギス科の鳥で、ロマネスクの聖堂を撮っていた時に、スペインのカタルニア地方やピレネーの反対側のフランスのラングドック地方などでよく耳にしました。たった一人で、ほとんど廃墟のような聖堂の回廊などで撮影している時などに、近くからカッコー、カッコーときこえてくると、なんだか催眠術にかかったような、不思議な気分になるものです。

来週18日から7月9日まで、また「石」を撮りにスコットランドに行ってきます。今は一年で一番日が長い季節。ほとんど真夜中までうっすらと明るく、もしかしたら古い農家のB&Bでカッコウの夢のような声をききながら眠りにつくということもあるかもしれません。

それにしても、いまの日本の政治には大きな不信感をいだきます。脱原発社会への明確なビジョンを描く事なく、大飯原発がなし崩し的に再稼働されようとしています。周辺自治体の首長の当初の反対表明も、初めから茶番だったようにおもえます。

そんな日本から自分だけ脱出するようで後ろ髪を引かれるようなところもあるのですが、今、内なる声に従おうと思います。(六田知弘)- 2012.06.08 写真展「OKUGAKE」が終わりました。

吉野山金峯山寺での写真展「OKUGAKE」が終わりました。今年は、桜の季節に蔵王堂のご本尊のご開帳があったのとJR東海の吉野山キャンペーンとがあったため、桜が終わった5月になっても多くの来訪者でにぎわい、ご本尊ご開帳期間中(3月31日から6月7日まで)に例年よりも相当多い12万6千人あまりの方が蔵王堂に拝観されたということです。おかげでそれに併設された私の写真展も相当数の方にご観覧いただいたということで、ほんとうにありがたいことです。ご来場いただいた方がたと金峯山寺さんに、深く感謝いたします。

吉野山に来てくださったほとんどの皆さんが言われるのは、その空気のうまさです。確かにちがいます。なんと言うか気持ちが浄化されるようです。この秋にもご本尊の三体の蔵王権現がご開帳されるとの事、写真展はないですが吉野山は紅葉もすごくいいので(一昨年の秋に訪れて感激しました。)吉野山の旅館に一泊されてのご旅行をお勧めします。

私のルーツでもある吉野と大和をこれからも撮り続け、また皆さんにご覧いただきたいと思っています。(六田知弘)- 2012.06.01 白鶴美術館の金銅小幡

-

神戸の白鶴美術館で法隆寺伝来の金銅小幡を撮らせてもらいました。あの三人の飛天が舞う透かし彫りの荘厳具です。撮影の前に箱から取り出されたものを見て、鈍色に輝く鍍金の色とその上に施された流れるように柔らかく、のびやかな毛彫りの線に私は思わずため息がでてしまいました。

この幡は、おそらく渡来系の工人によって作られたのでしょうが、その線とやや面長で目じりの上がった杏仁形の目の飛天が体をくねらせ宙を舞う姿は、中国でも朝鮮半島のものでもない、まぎれもない日本の飛鳥時代独特のかたちです。こうした祈りのかたちには、その土地にその時代に生きた人たちの精神が無意識のうちに投影されてしまうのでしょう。それが不思議といえば不思議です。

葛城、飛鳥地方に生まれ育った私には、それが醸し出す雰囲気になんとも懐かしいというか、遠い遠い記憶の襞をくすぐられるような奇妙な快感のようなものをおぼえてしまいました。天平も平安も鎌倉も室町もそれぞれの時代の祈りのかたちに私は惹かれてきたのですが、この幡を見たとき、なんの根拠もないのですが自分にとっての美の原点はこの飛鳥のかたちなのかもしれないと、ふと思ったりもしてしまいました。(六田知弘) - 2012.05.24 ガンダーラ彫刻と蓮の写真

生前お世話になった建築家、茂木計一郎先生のアトリエをギャラリーにしたYYZ(ワイワイズィー)で、5月26日(土)から6月1日(金)まで「ガンダーラ彫刻と蓮の花」という展覧会があります。これは、古美術コレクターでもあった茂木先生の遺品の中からガンダーラ彫刻を集め、それに私が日本やアジア各地で撮った仏教の花である蓮華(蓮と睡蓮)の写真を合わせて展示するものです。

茂木先生ならではの暖かいまなざしで集められたガンダーラ仏、その中でも特に私がかなり前に先生に見せていただいてえらく感激した(私が今まで見たストゥコのなかでも最高のもの)仏頭が今回展示されます。これは是非みなさんにご覧いただきたい。そして、そのついでに私が撮った大小様々、カラーモノクロ取り混ぜた各地の蓮華の花や茎、葉っぱや実、そして枯れ枝などの写真17点も見ていただければと思います。

私は初日の26日(土)と27日(日)は、会場にいる予定です。(六田知弘)- 2012.05.17 被災地 モノの波動

-

週末の2日間、石巻に行きました。津波で被害を受けた場所に残るモノたちの撮影です。靴や本やぬいぐるみやパソコン、携帯電話、アルバム、グローブ、下着、鉛筆、母子手帳、おもちゃ、食器、鍋、糸巻、電話帳、聖書、仏像、上履・・・・・・・・・。2011年3月11日までは、みんな生活の中で使われていたものばかり。それが突然波にのまれて今はただ、持ち主から切り離され処分されるのを待つガレキです。

震災の3週間後に最初に被災地に立った時、私はただ呆然と立ち尽くし、足元にある瓦礫を見つめて涙をながしました。それらのモノはあまりにも生々しく、その持ち主のことを思って切なさに胸が締め付けられる思いで、写真をまともに撮ることなど不可能な状態でした。

それが、昨年の暮れ、震災から9か月たって再びその地に立った時、足元に砂に埋もれ埃をかぶって散乱するモノたちは、まるで違ったものに変質したように私には思えたのです。おそらく震災から経過した「時間」がそれらモノの上に堆積し、その積み重なった時の作用によってモノが変質してしまったのでしょう。

それら波にのまれ、打ち捨てられたモノたちが、いま私にある独特の波動を送ってきているように感じられるのです。

写真家として今、私にできること、それは波動を発するモノたちの姿をカメラによって記録すること、だと思っています。

さて、話は変わりますが、また新しい本ができました。「ブッダ 今を生きる言葉」という本です。これは、私の作品集というものではなく、ブッダの言葉とこれまで私が撮りためてきたアジア各地の仏教遺跡の写真とをあわせたものですが、思いのほかいい本になったと思います。平易な現代語に訳されたブッダの言葉と仏教遺跡の写真とが予想以上に共鳴し合って、ページをめくるたびにブッダの言葉が静かに心に染み入ってくるようです。軽くて安易な本だとお叱りを受けることもあるかもしれません。しかし今までにありそうでいてなかった本だと思います。書店で、一度手にとってページをめくっていただければうれしいです。

(六田知弘)

さて、話は変わりますが、また新しい本ができました。「ブッダ 今を生きる言葉」という本です。これは、私の作品集というものではなく、ブッダの言葉とこれまで私が撮りためてきたアジア各地の仏教遺跡の写真とをあわせたものですが、思いのほかいい本になったと思います。平易な現代語に訳されたブッダの言葉と仏教遺跡の写真とが予想以上に共鳴し合って、ページをめくるたびにブッダの言葉が静かに心に染み入ってくるようです。軽くて安易な本だとお叱りを受けることもあるかもしれません。しかし今までにありそうでいてなかった本だと思います。書店で、一度手にとってページをめくっていただければうれしいです。

(六田知弘) - 2012.05.11 石上神宮の池の鯉

吉野山のついでに山の辺の道の北端、石上神宮(いそのかみじんぐう)に行きました。もう二十年も前になると思いますが、この神社には何度も通い、境内の建築物を撮らせていただいたことがありました。しかし、その後あまり立ち寄ることはありませんでした。佇まいが二十年前とほとんと変わっていないからでしょうか、何度も撮った摂社拝殿の前に立つと、ついついどの地点にカメラを据えて、何ミリのレンズをつけて撮ろうか、屋根の上に見える空が逆光となって建物にフレアーがかかるのだがそれをどうやって処理しようか、などと考えて、二十年前の撮影がまだ続いているような軽いデジャブのような錯覚をおぼえました。その摂社拝殿の下方には鏡池があります。何本かの大きな杉か檜の樹間に一本のモミジの木が若葉をつけて池上にせり出し、それが水面に鮮やかに映っていました。その水面には十匹ほどの黒い鯉が口を出してゆらゆらと泳いでいます。さて、二十年前には、こんな鯉はいたのかどうか・・・。(六田知弘)

- 2012.05.02 レンブラントのうごめき

神田の古本屋で以前に超格安で買った大型本、筑摩書房「世界版画大系Ⅳ」をここのところ、夜、布団の中で見ています。この巻は17世紀のさまざまな西洋版画を集めていますが、やはりレンブラントは特別です。見ているとレンブラントの世界にぐいぐい引っ張られ、眠るどころではありません。絵が発するうごめきに私の脳内神経が刺激されアドレナリンがジューッとでて、興奮状態となるのです。ほかの画家と何がちがうのか。モノに対するエロスの度合いが違うと思うのです。対象に絡みつき、もぐりこみ、暴き、ときには抉り取るような視線。そんな視力を具えた画家の作品からは、強いうごめきを感じます。

睡眠不足になってしまうので、布団に入ってからのレンブラントはやめたほうがよさそうです。(六田知弘)- 2012.04.26 写真集「石と光」できました。

いい写真集ができました!! シトー派の修道院を撮った写真集ですが、構成もデザインも印刷も文もどれをとってもレベルが高く、本当に最高の出来栄えです。この写真集そのものが一つの作品だと言ってもいいほどです。そのうえ、B4の大型版にもかかわらず4200円+税でかなりのお買い得。大きな書店やAmazonなどでご購入いただけます。

六田知弘写真集「石と光 シトーのロマネスク聖堂」 平凡社刊 です。(六田知弘)

私は、中世ロマネスクの教会や修道院の闇の中に潜む怪物たちの息遣いをカメラで捉えようと、毎年のようにフランス、スペイン、イタリアの辺鄙な田舎をレンタカーで巡り続けていた。

そんなあるとき、南仏プロヴァンス地方の森にあるル・トロネの光のなかに、私はひとり立っていた。小さな隅きりの窓から射し入る白い光が床や壁や柱にあたり、眼前の空間を柔らかく満たしていた。怪物はおろか、キリストも、聖人も、植物の彫刻も、いっさいの装飾が排除された石の空間に、光だけが質量をもつ粒子の集合体のように集まり、離れ、震えていた。光は、微かな音をたてながら石の中にしみ入っていく。

シトーの聖堂は、光によって神なるものを感じさせるひとつの装置なのだと分かった時、ロマネスクを巡る新たな撮影の旅がはじまった。(「石と光」あとがきより)- 2012.04.20 桜満開の吉野山

16日(月)、吉野山に日帰りで行ってきました。金峯山寺蔵王堂のある中千本のあたりは満開の桜でした。吉野の桜のほとんどはシロヤマザクラ。ソメイヨシノのように花が塊となって咲くわけでではないし、白っぽい花といっしょに赤い葉っぱも芽吹くので、一本の木を近くで見たらけっして華やかでもなく、インパクトも強くはありません。でもそのかそけさは、日本古来の美しさを象徴しているようで、私の心に静かに沁みてくるのです。私の好きな春日曼荼羅やあの金剛寺の日月山水図屏風の山肌にほとんど気づかれないほどに描かれている白い桜は、まさにこのシロヤマザクラではないでしょうか。

吉野駅から写真を撮りながら桜の樹間をぬけて登って行き、混みあう金峯山寺での写真展「OKUGAKE」の会場にうかがった後、会場で会った知人といっしょに近くの食堂で昼食をとって出たときに、いきなり大雨が降りだしました。おかげで上着も足元もぐじゅぐじゅになってしまいましたが、雲のような桜の下で、雨にうたれて散るはなびらを傘で受けながらの坂道は、奥駈の道中のこともうっすらと思いだし、これもまた一興ではありました。

東京にもどったら、私の最新写真集「石と光 シトーのロマネスク聖堂」の見本ができていました。正直、これ以上は望めないほどの最高の出来栄えです。助けていただいたみなさんに、ただただ感謝です。 (六田知弘)- 2012.04.13 ジャクソン・ポロック展

-

満開の桜花見の人混みをかきわけて、ジャクソン・ポロック展を見てきました。幸い?会場内は、それほどの混みようではなく、じっくりと見ることができました。20代の具象的な作品から、1950年の絶頂期を経て、交通事故で亡くなる数年前までの作品が、年代を追って並べられ、ジャクソン・ポロックという一人の人間の創造と破滅の過程がよくわかりました。しかし、私にとってはそんなことはどうでもよい。1950年の一年間に描かれた数点の作品の前に立つだけでいいのです。宇宙のなにかが、彼の右手を通じて、キャンバスの上にしたたり落ちます。そのとき、ポロックは、一人の人間というより一個の霊媒となっているようです。見ている私のたましいは、宇宙の深淵に引きずり込まれていくようです。ポロック自身もついにその宇宙の渦に呑み込まれ、以降、こちら側に残ったのは彼の抜け殻だけだったように思えます。

さて、今年の吉野山のシロヤマザクラの開花はどういうわけか、例年よりずいぶん遅れ、予報では、満開になるのは中千本で16日、上千本で18日、奥千本は25日ごろになるようです。まだ間に合います。日本古来の神宿るシロヤマザクラと金峯山寺のご本尊の蔵王権現、そして写真展「OKUGAKE」を見にお出でください。展示構成を考えた白洲信哉氏と写真を撮った私と、そして金峯山の経塚遺物を提供してくれた二人の所蔵家との絶妙なコラボレーションが見ものです。展覧会は6月7日までやっています。若葉の吉野山もまたいいので、是非。 (六田知弘) - 2012.04.06 奥駈(OKUGAKE)

大峯奥駈修行は、吉野から熊野までの紀伊山地の険しい山中を歩く修験道の修行です。朝3時頃より夕方まで、点々と続く靡(なびき)といわれる聖なる場所で勤行しながら、ただひたすら歩くのです。古来より神仏居ますこの大峯の自然の中に身を投げ出して、それこそ一歩間違えると死に直面する道なき道を歩き続けていると、疲れという意識もついになくなり、日常の自我のレベルが低下して、一種のトランス状態ともいえるものになるのです。そのとき自然と自分との根源的なつながりを感じ、自分という存在の宇宙の中での位置をなんとなくではあるのですが、確認することができたように思えるのです。

震災とそれに伴う原発事故の後、私たちは、忘れかけていた自然に対する畏怖の念を新たにもつべき時が来ています。自然と人間との根源的なつながりをもう一度真剣に見つめ直す時が来ていると思うのです。 (六田知弘)

- 2012.03.30 「OKUGAKE」展はじまります

たった今、吉野山の金峯山寺での写真展「OKUGAKE」の会場準備がおわりました。たくさんの方々にたすけていただいて本当にいい展覧会になりました。まだ桜の開花まで数日かかるようですが、みなさん是非。(六田知弘)

- 2012.03.23 奥駈と私

吉野山の金峯山寺での写真展「OKUGAKE」開催まであと一週間余りとなりました。私の地元、奈良県での写真展ははじめてで、幼なじみや親せきや、子供のころからの知り合いの人たちに、写真を見てどう言われるのか正直ちょっと心配なところもあるのです。私の母などは、写真展のチラシを見て、「暗い写真やなあ。まあ、奥駈やからこんなもんかなあ・・・。せやけど、なんで仏教やのにOKUGAKEとローマ字で書くの?」と電話がありました。ちょっといつもとは勝手がちがうかもしれません。

私は、奈良県の中西部に位置する御所(ごせ)という町に生まれました。御所は、修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ=役小角)が生まれたとされる吉祥草寺という寺があるところで、その役行者が最初にこもって修験の道を開いた葛城山(かつらぎさん)の麓にある穏やかな町です。大阪府と奈良県との境に北から二上山、葛城山、金剛山と屏風のように山脈が連なっていて、御所の町からはどこからでも美しい葛城山を望むことができます。

私は幼いころ、本当によくその葛城山に登りました。夏休みにはゲンジ(クワガタムシ)を採りに毎日のように登り、中腹にある櫛羅(クジラ)の瀧に打たれたり、滝壺で泳いだりしました。(ガラスのかけらで足を思いっきり深く切ってからはその滝壺で泳ぐのはやめましたけれど・・・。)

その葛城山から吉野の金峯山まで、役行者は霊力で橋を架けようとしたという伝説もあると聞きます。葛城山の頂上からは確かに吉野の山がはるかに望むことができるのです。

役行者がその縁の下で生まれた?と聞く茅原(ちわら)の吉祥草寺の近くには、小さな秘密のクヌギ林があり、そこには大物のゲンジがいて、ある夏には、9センチ近い超大型のノコギリクワガタを採った時のことを今もありありと覚えています。足で、クヌギの幹を思いっきり蹴って、バサッという音を立てて下草の上に落ちてきたあの時のことを。

吉祥草寺といえば、茅原のトンドのことも忘れられません。1月14日の小正月の夜、境内の広場に藁で作られた巨大な(高さ4メートルはあったでしょうか)ソフトクリームのコーンのように上が開いた形のオスとメスの二つの松明が立てられて、子供にとっては、ちょっと怖い異形の山伏たちが吹く、地から湧き上がるようなほら貝の音とともに、大松明に火が付けられて、夜空に真っ赤な炎が立ち上るのです。冷え切った顔にあたる火の熱さと藁の焼ける匂い。そして、炎に照らされて浮かび上がる山伏たちの白い装束。トンドが燃えた後には、縄の先に火を移し、それをくるくる回しながら暗い夜道を家まで持ち帰ります。火縄は回していると消えないと誰か大人に言われたけれど、本当に家までこの火は消えないだろうかと、はらはらしながら懸命に回しながら急ぎ足で家まで帰ったときのこと。

山伏(=修験の行者)は、どこか遠くの山のなかに棲み、こうした行事の時にだけ人里に下りてくる、自分たちとは別の世界から来た異界の人たちで、子供のころの私には、すこし怖い存在でした。

そんな、修験の人たちを、今回、機会をいただいて、奥駈という一番厳しい行に同行し、写真を撮らせてもらうことができました。これは私にとっては、日本の文化の基層に流れる水脈を探ることでもあり、ある意味で、自分の原風景を探る行為でもあったのです。 長くなりましたので、続きはまた来週に。(六田知弘)- 2012.03.15 自然と人との根源的なつながりについて

震災から一年が経ちました。

いま、わたしたちが真剣に見つめなおさなければならないのは「自然と人間の根源的なつながりについて」だとおもうのです。(六田知弘)- 2012.03.09 「OKUGAKE」のプリント

-

3月31日から吉野山の金峯山寺で開催する吉野大峯の写真展「OKUGAKE」のプリントが終わりました。最大のもので200cm×133cm、小さいものでも120cm×80cmと結構大きなサイズです。会場に入った正面には、燃えるようなポンペイレッドの壁(「壁の記憶」シリーズから)の写真を背景にブロンズの蔵王権現像が足と手をふりあげて鎮座?しています。その他の写真はすべてモノクロで、合計12枚、お堂の白い壁にかかります。ライティングは作品にあてるスポットのみ。

修験の山の異空間に入り込んだような、結構迫力のある展示になると思います。(六田知弘)

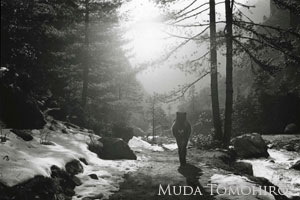

- 2012.03.02 雪化粧

うるう年の29日、東京ではこの冬二度目の本格的な雪が降りました。駅まで通う高幡不動の裏山も一面の見事な雪化粧。電車の時間が迫っていたので、私は早足で、iPhoneのカメラでその景色を撮りながら、雪の坂道を下りました。それにしてもなんて完璧な化粧なんでしょう。見上げれば黒々とした木々の枝や小枝には、まるでコンピュータで画像処理をしたみたいに隅々まで白い雪がぴったりと付着しています。どういう条件がそろったときにこんなふうになるんでしょう?(六田知弘)

- 2012.02.23 真冬のセミの抜殻

家の門灯の横のトチの木には蝉の抜け殻があります。去年の夏に下の土中から出てきてここで羽化した何匹かのアブラゼミのうちの一匹のぬけがらですが、半年以上も風雨にさらされていたはずなのによく落ちずに今まで残っていたものです。前からそこにあるのは知っていたのですが、いつも持っている一眼レフのカメラでは、屈みこんでもファインダーをのぞいた状態ではちょっと撮りにくい位置にあるので諦めていました。でも最近買ったiPhoneのカメラなら手を伸ばせば撮れることに気付き、さっそく夜に門灯の丸い明りを背景に撮りました。まるで、夏の夜に、満月の明かりに誘われて、ゆっくりと木の幹を這い上がってくる、その最中のように見えませんか。

実は私はセミの化石を一つ持っています。十年ほど前に高幡不動のござれ市で買ったものですが、おそらくブラジルのセアラ州というところで採れたものと思います。それは1億年ほど前の中生代白亜紀に生きていたものの石に残された存在の記録です。それに比べてこの抜け殻は、この世に存在してからまだたった半年しかたっていないのですが、じっと見ていると、そこに残された形の中に、微かな時の堆積のようなものもあるようで、古いものに反応する私のなかの受信機の針もわずかに振れたように思うのです。

今週末はまた、東北の被災地に、ものの記憶を記録しに行こうと思っています。(六田知弘)- 2012.02.17 創造とは

-

「創造とは、作品の目に見える表情の陰で作用する生成のことである。知的な人間はみな、それが起こった後になって知るが、創造的な者は前もって知っている。」とクレーは日記に書いています。言い換えれば、(クレーにとって)創造とは、何か秘密のようなことを知っていて、それを目に見える形に表そうとする行為、ということなのでしょうか。確かにクレーは秘密の部屋の在り処をはっきりと知っていたのだと思います。

さて、そういう私は、ものの向こうにおぼろげながらも見えている○○をカメラを使って写し取ろうとしているのですけれど・・・。 (六田知弘) - 2012.02.10 歌川国芳展

-

六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで開催中の歌川国芳展に行ってきました。平日なのに、随分な混み具合でした。若いカップルが目立ち、よく行く東京国立博物館などの客層とはずいぶん違っていました。数年前の府中市美術館での国芳展では、こんなに若い人が多くはなかったように思うので、六本木という場所がらもあるのでしょうか。国芳が今の若い人に結構受けるのはわかりますが、私が若かった頃は、それほどポピュラーでなかったのが逆に不思議な気もします。

すでに若くはない私も実は若いころから国芳のファンです。溢れ出すイマジネーションや躍動感がみなぎるその絶妙な構図のすごさ、そして独特のユーモアなどは言うまでもありません。しかしその他に私が国芳の世界にひかれる要素がひとつあるのです。それは、うまく言えないのですが、「非日常、非現実の世界のリアリティー表現のすごさ」とでも言ったらいいのでしょうか。「異界」好きの私にはたまりません。

ところで、私の手元にも国芳のものと思われる大判三枚続の作品がひとつあります。5年ほど前、とある骨董屋さんで見つけて、格安でわけてもらったものですが、「牛若鞍馬修行図」とあります。題名からわかるように、牛若丸が薄暗い鞍馬山中で、大天狗僧正坊の指導の下、大勢の烏(天狗)を相手に剣術の稽古に励んでいる様子を描いたものです。国芳ならではの躍動感があり、かつ緊密な構図で、それぞれの烏たち(本来は烏天狗なのでしょうが、なぜだかカラスの姿になっています。)の姿勢や顔の表情が魅力的で、そしてなんといっても異界の雰囲気が濃厚なので、私のお気に入りの一枚です。

実は、これと同じ図柄のものが、どこか図録などに載っていないかと、購入当初から探しているのですが、いまのところ見つかりません。今回の展覧会にも「源牛若丸僧正坊ニ随武術を覚図」というタイトルの類似の場面を描いたものはありましたが、同じ絵のものはありませんでした。どなたか、ご存知の方がいらしたら是非ご教示いただければうれしいのですけれど。 (六田知弘)

- 2012.02.03 「OKUGAKE」

ある雑誌に掲載された大峯山の奥駈修行の写真に付けた拙文です。

眼下の山肌を雲が巻く。修験者たちは、そのなかを浮遊するかのごとくひたすら南に向かって山駈ける。

白い装束を着て、白い雲に身を投じれば、空(くう)のなかに吸い込まれ、母なる山で一度死ぬ。

冥途の闇を引き摺りながらも歩き切り、雲の切れ間に再び青い空を望むとき、人々は新たな生に涙する。

3月後半に発行予定の写真集「OKUGAKE」もやっとテスト印刷に入りました。

4月発行予定のシトーの写真集(タイトル未定)も校正刷りをすすめています。

ところで、六本木のサントリー美術館で行われている大阪市東洋陶磁美術館の所蔵品の展覧会に行きました。もう何度も見ているものばかりですが、私はやっぱり、中国ものだと「汝窯 青磁 水仙盆」が、朝鮮ものだと「蓮池鳥魚文 俵壺」、「青花 秋草手 面取瓶」(今回この瓶はライティングがよくなく、その魅力が少し薄れてしまっていたのが残念ですが…)などがたまらなく好きです。そして今までもいいとは思っていたのですが、今回特に強く心ひかれたものは、朝鮮時代の「白磁 面取壺」です。こんな心が浸み込むような壺を傍らに置いて、時々手に取り撫でていたい、そうしみじみ思ってしまいました。(六田知弘)- 2012.01.27 雪

私の住む東京郊外に今年初めて本格的な雪が降りました。都心でも宵から降りはじめて、私が最寄りの高幡不動の駅の降りた夜11時ころは、10㎝近く積もっていました。私は、子供のように嬉しくなって、年末に買ったばかりのiPhoneをポケットから出して、そのカメラで駅から高幡不動に続く参道商店街を撮りながら帰りました。お不動さんの仁王門前の街路樹はその枝にたっぷりと雪をのせ、明るい街灯の光をうけてまるで、満開の桜のように見えました。

それにしてもこのiPhone4sのカメラはよく写ります。白トビなどしない柔らかな質感表現と、それ以上に、全くオートで撮っても肉眼で見たときと同じようにうす暗いところはうす暗いままに描写されるのには、ちょっと驚きです。一眼レフのデジカメも(オートで撮っても)こういう描写ができればいいのにとつい思ってしまいました。 (六田知弘)

- 2012.01.20 インドの石像

あるところで、インドの古代の彫刻を見せてもらいました。仏教やヒンドゥー教、そしてジャイナ教などの石像やテラコッタです。見た瞬間、アドレナリンが私の脳内に放出されて興奮し、そしてため息がでました。なんというか、普段私たちがなじんでいる仏像とはちがう、身体や顔の表情から香り出る独特の匂いのようなものに反応したのかもしれません。

インドからスリランカ、そして東南アジアへ伝わった仏像やヒンドゥー教の神々の像は、一見我々日本人には違和感がありますが、実はとっても魅力あるものだと、私はこのごろますます強く思うようになっています。(六田知弘)- 2012.01.13 アーヴィング・ペン

-

久々にシャーカフスキー編集のアーヴィング・ペンの写真集を開きました。そして、かなりの刺激をうけました。まるで手術で使われるレーザーメスのように目の前に存在するモノの内側まで切り込み、えぐり取るあの視力はなんなんでしょう。ファッションという、あくまでも外見を意識した美を撮る写真家であるにもかかわらず、しわや汚れや老いやたるみや影など、普通はいわゆる醜いものとされるものを、排除するどころか反ってそれを積極的に演出の道具として活用する。そしてその人やモノの別の次元の美を表現する。おそろしい写真家だと思います。地面に捨てられ、踏んでつぶされて髪の毛がこびりついた、きわめて汚く不潔な煙草の吸殻が、ペンの手にかかるとなんでこんなにも魅力的な存在と化してしまうのか。萎れて花びらの先端が茶色くなってしまったバラの花がどうしてこんなに美しく感じてしまうのか。モノに向かってシャッターを押しながら考えていくしかないと思っています。(六田知弘)

- 2012.01.06 吉野の雪桜

新しい年が明けて、元日には家族で奈良の三輪山(大神神社)に初詣に行き、2日は実家でプリント作業、3日は吉野山の金峯山寺に写真集と写真展の打ち合わせ、続いて4日にもうっすらと雪化粧した吉野山に撮影に行きました。

吉野山といえば桜ですが、何万本ものヤマザクラが山の斜面に咲く樣は、花というよりまるで一面の雪景色です。そして、今年初めてほんものの雪景色を見ることが出来ました。真新しい雪をきゅうきゅうと踏みしめながら、蔵王堂から急な坂道を水分神社(みくまりじんじゃ)まで歩きました。神社についたころには雪が風に激しく舞い、私のコートも真っ白になっていました。私が大好きな拝殿の丸柱の奥には、古風な供物台にのせられたお正月の神様の召し上がり物=神餞の大根と人参。薄暗い無彩色の背景にその白光りする大根と人参の赤色が印象的でした。

今年3月には、吉野の大峯奥駈を撮った写真集が刊行され、そして3月31日から6月7日までの吉野山の金峯山寺蔵王堂のご本尊のご開帳にあわせて、蔵王堂に隣接した本地堂で私の写真展を開催します。ちょうど桜の季節にも重なります。

日本国中、数ある桜の名所のなかでも吉野の桜に勝るところはありません。江戸時代につくられたソメイヨシノではなく、日本古来の神々が宿るヤマザクラを見に、是非今年は吉野山にお出かけください。そして、そのついでにちょこっと蔵王堂の奥の写真展ものぞいていただければうれしいです。 今年一年、よい年となりますように。

今年一年、よい年となりますように。

(六田知弘)