トピックス

写真家・六田知弘の近況 2007

展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週水曜日更新)。

過去のアーカイブ

- 2007.12.28 スリランカ、インドから帰ってきました。

-

27日にスリランカとインドの撮影旅行から帰ってきました。

途中、腹もこわすことなく、行く前より2キロも体重が増えてしまいました。 スリランカでは、連日の大雨でずぶぬれの撮影でした。インドは、天気はよか ったのですが、丁度クリスマスの4連休(インドでは不思議なことにクリスマ スはナショナルホリデーなのだそうです。)と重なり、アジャンタやエローラ はたいへんな人ごみで往生しました。でも、なんとかいい写真が撮れたように 思います。やはり、遺跡自体が、圧倒的にすばらしかったですから。また、こ の旅については、この欄で報告いたします。

これで今年の最後のトピックスになりました。2007年は、私にとっては忙 しかったけれどもとても充実した年になったと思います。これも、皆さんのご 支援があったからだと心より感謝いたしております。

皆さん、どうぞ良いお年をお迎えくださいますように。

来年もどうぞよろしくお願い申しあげます。(六田知弘) - 2007.12.12 月刊誌「なごみ」での連載開始

-

淡交社発行の 月刊誌「なごみ」 で1年間、「祈りのかたち」というタイトルの連載が始まります。これは、 私がアジア各地の仏教遺跡をめぐり、写真と私の拙ない文章で構成するもの で、12月14日発売予定の2008年1月号のカンボジアのタ・プロームが最初です。以後、2月号は中国 雲岡石窟、3月号インドネシアのボロブドゥール・・・・と12回続きます。月に1箇所というのはなかなか取材がたいへんなのですが、身体が動くうちに行ける所に行っておきたいと思っています。その取材で、これから2週間スリランカとインドに行きます。二十数年ぶりのインドです。身体と気力がもつのかどうか不安もないことはないのですが、行けばなんとかなるでしょう。このトピックスも1~2回お休みさせていただく事になります。また、報告いたします。よろしければ是非「なごみ」もごらんいただければ嬉しいです。(六田知弘)

- 2007.12.05 今年の紅葉

-

もう盛りは過ぎましたが、私の自宅近くの高幡不動の紅葉は今年は当たり年 のようで、例年になくきれいに色づきました。楓は、赤やオレンジ、黄色に と非常に鮮やかな発色で、多くの紅葉狩りの人たちの目を楽しませていまし た。「月日は百代の過客にして行きこう年もまた旅人なり」と奥の細道の冒 頭にありますが、もみじのトンネルをくぐりながら、ふとその言葉が浮かん できました。私が、こちらに越してきたその年も紅葉が特別きれいでした。 あれから13年も経ったのかと思うと、時の流れのはやさに少しかなしさの ようなものをおぼえてしまいます。

それとはまた、まったく趣がちがうのですが、もみじといえば私は、京都の 智積院の長谷川等伯筆の「楓図」襖絵を思いだします。中学一年生のとき、 はじめてその絵を見たときのことは今も良く覚えています。その絵はそれほ ど鮮やかな色づきのもみじではありませんが、私にとって、等伯といえば 「松林図」ではなく、あの「楓図」なのです。金地の真ん中にどーんと巨大 な幹が斜めに描かれ、そこから左右に枝を大きく張り出す構図には圧倒され ました。そしてそれより、ひどく印象に残ったのは、背景の雲を表す金地に あけられた隙間です。太い幹の左側にブーメラン形の群青色のひとつの面が あるのです。それがまるで異次元への窓口のように思えて、吸い込まれるよ うで、ちょっとこわかったのを覚えています。誇張し、装飾的であるにもか かわらず、怖いような、不思議なリアリティをもつ画家、それが私にとって の長谷川等伯なのです。実は、その「楓図」を、来年早々にも撮影できそう です。(六田知弘) - 2007.11.28 ヒマラヤの氷河湖決壊の危機

-

10年ほど前に、たぶんNHKの番組でもレポートがあったと記憶しています が、先日の朝日新聞に2日にわたり「細る氷河 ヒマラヤ 湖が数百メート ル拡大」という記事が載っていました。

地球温暖化の影響でヒマラヤの氷河の融解が進み、その水が氷河湖を拡大し つつあり、それが決壊の危機にあるというレポートです。二十九年前に撮っ た航空写真と現在のものとを比べていましたが、氷河がやせ細り、湖が肥大 化しているのは一目瞭然です。私はシャルパの人たちが心配です。もし、湖 がほんとうに決壊したとしたら、氷河が溶けた水が流れるドート・コシとい う川の流域のシェルパの村々は鉄砲水に飲み込まれてしまいます。

私は、二十数年前、まさにこのエヴェレストの麓の、電気もガスも水道もな いシェルパの村で暮らしました。その私がいたモンゾ村(モンジョ村)も湖 が決壊したら間違いなく飲み込まれてしまいます。世話になったカミ・スン ドウの家も下方のジョサレ村のパサン・ギャルジの家もです。彼らには、と にかく、なるべく早く安全な場所に移り住んでほしいと思います。いままで 住んできた場所を離れるのは容易なことではないですが、命を最優先にして ほしいです。彼らとは、ずっと連絡は取り合っていないのですが、今、どう しているのでしょうか。勿論危険が迫っていることは知らされていて何らか の対策を講じていることとは思うのですが・・・。湖の監視体制は確立され ているのでしょうか。決壊が目前に迫ったときの緊急避難連絡の体制は整え られているのでしょうか。とても心配です。

そういえば、私がシェルパの村に行く数年前にも一度、鉄砲水が来て、橋や 家屋が流されて何人かの人が亡くなったと聞きました。もし、今度、湖が決 壊するようなことになれば、その被害はそれとは比べ物にならないほど甚大 なものになると思われます。

そういえば、もうひとつ思い出しました。ある夏の日、誰一人すれ違うこと もない、氷河が削り取ったガレ地を歩いて、標高4500m位のところにあ るツェラ・ツォと呼ばれる氷河湖に行ったときのことです。湖畔に座って、 鈍色の湖面を眺めていたとき、突然遠くからゴーッという地鳴りのような音 がして、対岸の氷と土砂が一気に湖に雪崩落ちるのが見えました。まるで、 龍が湖に飛び込んだかのようでした。これには、まったく非常な不気味さを 覚えました。今考えてみると、すでにそのとき、氷河の融解はそれなりに進 んでいたに違いありません。

我々人類が、特にアメリカや日本などの先進工業国が、自分たちのエゴでま ねいた地球温暖化。ガスも電気もない生活をしてきた人たちが、どうしてこ んな生命の危機にさらされる犠牲とならなければならないのでしょうか。

我々が、近代以来それに基づき歩んできた価値観は、本当に正しいものだっ たのか。人類が、自分たち自身が、この地球に生き残るためにも、真剣に、 根本から考え直すときが今、来ているように思うのです。

しかし、とにかく今は、シェルパの人たちに安全な場所を確保してもらうこ とが急務です。(六田知弘) - 2007.11.21 JALアートカレンダー2008年版

2008年版JALアートカレンダーができました。このカレンダーは日本の 古美術の写真13点で構成され、50年以上も発行され続けられてきたの だそうです。来年版(2008年版)は、2点の絵画作品を除く11点を 私が撮りました。

平家納経をはじめ、運慶作大日如来像、迦陵頻伽文牛皮華蔓など日本美を 代表するものばかりです。本当に、このようなすごいものを自らの手で撮 影できる喜びをかみしめながら撮影に臨みました。自分で言うのも何です が、やはりこれまでのものとは一味違ったものになったと思います。一年 間、お手元に置いていただけたらうれしいです。

JALショッピングやアマゾンネットなど、ネットで購入することもできます し、東京有楽町や大阪梅田のJALプラザのほか、丸善や紀伊国屋書店、ジュ ンク堂その他の大型書店でも販売しています。税込価格1575円です。 詳しくは、JALブ ランドコミュニケーションのホームページ(出版物紹介)をご覧くだ さい。12か月分の写真も載っています。

ちなみに、掲載作品名をあげますと。

表紙・俵屋宗達筆 蔦の細道図屏風

1月・平家納経 薬王品

2月・古久谷 翡翠図平鉢

3月・原羊遊斎作 四季草花蒔絵茶箱

4月・当麻寺 増長天立像

5月・紅白段草花短冊八橋模様縫箔

6月・円山応挙筆 郭子儀図襖

7月・州浜鵜螺鈿硯箱

8月・餓鬼草子(写真 京都国立博物館)

9月・迦陵頻伽宝相華文牛皮華蔓

10月・雪村筆 風濤図(写真 野村美術館)

11月・黄瀬戸大根文輪花鉦鉢

12月・円成寺 運慶作 大日如来坐像

どうです。作品リストを見ただけでもワクワクしませんか。早めに注文しな いと年内に品切れになるかもしれないそうですよ。(六田知弘)- 2007.11.14 フェンスで囲まれたエッサイの樹

中世から続く聖地サンティアゴ巡礼の最終目的地、サンティアゴ・デ・コン ポステーラ大聖堂。そのバロック様式のファサードをくぐると、12世紀後 半、ロマネスク後期に彫刻かマテオによって造られた「栄光の門」がありま す。これまで800年余の間に、この門は何億人の巡礼たちを迎え入れてき たのでしょうか。何億人ではなく、何十億の単位かもしれません。

その「栄光の門」の中央タンパンには、最後の審判をする荘厳のキリストと それを取り囲む4人の福音書記や天使たちが彫られています。そして、その 門の中央に位置する大理石製の柱の上半分に、この大聖堂にその遺骸がある とされる聖ヤコブが、下半分には、「エッサイの樹」が彫られています。 「エッサイの樹」というのはイエス キリストの系譜を表したもので、ダビ デの父であるエッサイを最下部に、上方へむかう蔦の絡まりにそって嬰児イ エスまで見事な彫刻がなされています。そして、よく見ると、柱の真ん中あ たりから下は、テカテカに光り、下方にいくほどその表面がより摩滅してい るように見えます。最下部のエッサイがいるあたりは、ほとんど何が彫られ ているのか判別できないほどなのです。そして、眠っているようなエッサイ らしき老人の頭上あたりには、5つのえぐられたような凹みが確認できます。 もうおわかりになったかと思いますが、この表面のてかりや摩滅は800余 年の間に無数の巡礼者たちが触ったことにより生じたものなのです。そして、 5つの窪みは、5本の指の痕なのだと言われています。私は、下調べをして 予めこの柱について知ってはいたのですが、さすかにこれを実際に見たとき には、巡礼者でもないのに思わず胸が熱くなりました。何百キロ、人によっ ては千キロを超える道のりを、文字通り命をかけて歩きとおし、(中世では 、約半数の人たちが巡礼の途中で命を落としたといいます。)ついに、到達 したサンティアゴ大聖堂。「栄光の門」を仰ぎ見て、聖ヤコブの姿に涙して 、そして、その足元に跪き、汗と涙に濡れた手で、この「エッサイの樹」に タッチする。何百年もの間に生きた、何億もの人たちの思いによって溶かさ れたその「祈りのかたち」に感動しました。

しかし、いまは、どういう理由かわかりませんが、ごく最近に設置された( 去年まではなかったそうです。)というフェンスに阻まれてこの「エッサイ の樹」にはだれも触れることができません。私は、薄暗いひかりのなかで、 鉄パイプでつくられたフェンス越しに、いまなお絶えることのない多くの巡 礼たちの無念の思いを近く遠くに感じながら、石の窪みにレンズをむけて何 枚もシャッターをきりました。(六田知弘)- 2007.11.07 ロマネスクの撮影から帰ってきました。

-

フランスとスペインのロマネスク撮影から帰ってきました。前回は、途中、 車上荒らしにあったり、体調をこわしたりしてたいへんだったのですが、今 回は無事に、順調に旅を続けることができました。25日間休みなしで車の 運転と撮影したため、帰国してから少し疲れが出たのか、なかなか時差ぼけ がぬけきれませんが・・・。

パリから時計回りに南下し、ブルゴーニュ、プロヴァンス、ルシオン各地方 を経て、ピレネーを越え、スペインのサンチアゴ・デ・コンポステーラの巡 礼の道に沿ってヨーロッパの西端近くまで行き、そこから海沿いにフランス に戻り、北上して、ル・マン近くからパリに戻りました。総走行距離約67 00km。私の運転最長記録となってしまいました。ちょっと走りすぎです。 でもその分、大きな収穫の手応えを感じています。これからゆっくりと楽し みながら、袋の中の収穫物を取り出していこうと思っています。(六田知弘) - 2007.10.03 ロマネスクの撮影に

-

10月31日までロマネスクの撮影に行ってきます。フランスのシトー派の 教会、修道院を中心にまわります。石と光がつくる「祈りの空間」を私なり の方法で捉えたいと思っています。そしてピレネー山脈を越え、スペインの サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の道まで足をのばすつもりです。

旅の期間中、4回ほどこのトピックスはお休みさせていただくことになりま す。帰国後また報告いたします。乞うご期待!(六田知弘) - 2007.09.26 慶州国立博物館の梵鐘

前回につづいて韓国の慶州でのことをお話しようと思います。

三日続けて南山の磨崖仏を巡り歩いたのですが、3日目は、朝から小雨が降 っていたので、石仏めぐりは、昼過ぎに終えて、南山に程近い慶州国立博物 館に行きました。この博物館には以前に一度来たことがあります。そのとき、 印象に残ったのが、博物館の敷地内にあった(鐘楼のようにした屋根つきで すが、屋外にあります。)統一新羅時代の釣鐘です。その鐘をもう一度ゆっ くりと見て、そして、できればその梵鐘にレリーフされた飛天のすがたをカ メラにおさめたくて、門から急いで直行しました。以前見たのと(たぶん) 同じ場所にその鐘はありました。二十数年ぶりの再会です。雨雲が低く垂れ 込めていたためにあたりはかなり薄暗く、手持ちでの撮影は、既に限界ちか く思えました。急いで梵鐘の胴部に施された4体の飛天のレリーフを撮影し、 それから、鐘の全体を撮りました。なんとか手持ちで取り終えたあと、しば らく、なんとも美しいその姿にみとれていました。こんなエレガントなすが たの梵鐘を私はほかに知りません。そして、その胴部に絶妙のバランスで配 置された、2対の飛天。天空に浮かぶ宝相華の上に柄香炉を持って跪く、そ の官能的ともいえる美しさ。私の知っている飛天のなかでも、屈指の魅力を もって迫ります。

ところで、10月3日から10月いっぱい、フランスとスペインにまたロマ ネスクの撮影に行く予定です。いまは、ユーロがあまりにも高くてかなり切 りつめた旅になるかと思いますが、行けるときに行っておかないと、と思っ ています。(六田知弘)- 2007.09.19 慶州南山の雲上菩薩

韓国の慶州に行ってきました。慶州の南山山中に新羅時代の磨崖仏や石塔が 散在するのですが、それを巡る3日間の山歩きでした。歩きながらまず一番 に思ったこと。それは、ここは、なんと西日本、特に私が生まれた奈良県の 山と似ていることか。ということです。懐かしさというより、ほとんど既視 感に近いようなものを感じながら、ひとり、松林を抜け、花崗岩の岩をよじ 登りました。ツクツクボウシが鳴き、風がこずえを揺らして、そのこずえを カササギが渡ります。

2日目のことです。麓から歩き始めて1時間。急な登りで、日ごろの運動不 足を悔いはじめたころ、どこからともなく、コロゥン コロゥン コロン、 コロゥン コロゥン コロン、・・・・・という不思議な音が谷に響いて聞 こえてきました。さっきまで聞こえてくるのは、ツクツクボウシの鳴声と木 々を渡る風の音だけだったのに、その聞きなれぬ音を訝しく思いながら、汗 を拭き拭き、ゆっくりと登っていきました。音は、次第に大きくなってきま す。20分間ほど続いたその急坂をやっとのことで上りきったところで、そ の音の主が判明しました。花崗岩の大きな岩に彫られた三尊仏とその前にあ る四面石に彫られた4体の仏像、合わせて7体の仏像を祀った七佛庵の石仏 にむかって、一人の尼僧が把手のついた木魚を左手に持って、それを叩きな がら経をあげていたのです。しばらくの間、私は、乱れた息を整えながら尼 僧の後ろに立って手を合わせ、日本のものより少し高めの、心地よい木魚の 音色に浸りました。この7体の仏像もみんな柔和な面持ちで、写真を撮りた いと思ったのですが、読経の間は、すこし遠慮して、先にこの真上あたりに あるはずの神仙庵の菩薩像まで行ってみることにしました。

七佛の右側の小道を少し行くと、いきなり花崗岩の巨岩が幾重にも重なって いて、その岩と岩の間を、まるで天空にかけられた梯子を上るように、慎重 に足場を探り、潅木の枝につかまりながら這い登らなくてはなりません。4 ~50メートルほど登ったでしょうか。岩肌に白いペンキで矢印があります。 この方向でいいのだろうと、左手に進路をとって、30メートルほど。岩壁 につけられた細い道をたどり、大きな岩を回り込んだところにその神仙庵菩 薩像はありました。花崗岩の岩肌に肉厚に彫られた高さ1.5メートルほど の雲上菩薩坐像。その前は1メートルほどのテラス状になっているのですが、 その先は、底も見えぬ絶壁。はるか下方に黄色く色づきはじめた稲田と青い 山並みが望めます。さきほどの木魚の音が風にのって聞こえてきます。その 音を聞きながら、風に吹かれて、足元もおぼつかない岩上に立っていると、 雲上菩薩やさっきから私のまわりを飛び回るトンボと一緒に、自分もこの秋 の青空に浮かんでいるかのような錯覚にとらわれてくるのです。

菩薩は一塊の雲上に右足を立て、左足を曲げて座っています。両腕は胸元に、 右手に宝相華を持ち、左手は、説法印を結んでいます。お顔は丸く、眉は大 きく弧を描き、切れ長の目と紅がわずかに残る口元は、かすかに微笑をたた えています。その姿は、東大寺の八角燈篭の音声菩薩たちとよく似ています。 秋の光を受けて、菩薩はやわらかく、下界の万物を慈悲のこころで見守って くれているかのようです。1200年以上ものあいだ、この仏はこうしてこ こにいてくれたのです。私は、その右頬にそっと手をあててみました。思い のほか、なめらかで柔らかく、そして温かでした。(六田知弘)- 2007.09.12 ロマネスク写真展に5万4000人

-

国立西洋美術館でのはじめての写真展の試み「祈りの中世 ロマネス美術写真展 」の総入場者数の集計が出ました。なんと5万4000人余。予想を大幅に上回 りました。こんなに多くの方々に私が撮りためてきた写真をご覧いただけたこと 、とてもうれしく思います。次の仕事への何よりもの励みとなります。ほんとう にありがとうございました。

ところで、9月15日まで韓国の慶州に行っています。新羅の都、慶州の南山周 辺に散在する統一新羅時代の磨崖仏や石塔の撮影です。アンコール遺跡に続く私 のアジア仏教遺跡を巡る旅の第二弾です。また、報告いたします。(六田知弘) - 2007.09.05 アンコール遺跡 タ・プローム

-

朝晩めっきり涼しくなりました。9月になっての最初の夜、犬の散歩に行って、 いきなり耳元の街路樹から大きな虫の鳴声が聞こえてきて立ち止まりました。ア オマツムシです。アオマツムシのような外来の虫の声で季節の変わり目を実感す るというのもちょっと妙な気もします。それにしてもあの大きく派手な鳴声は私 にはあまり好きにはなれません。

ところで、先日行ったアンコール遺跡の話をしようと思います。カンボジアは熱 帯で、雨季と乾季はあっても、四季はありません。ですから、いわゆる秋の虫と いうのも特にはいないのでしょうが、私は夜はほとんど外に出なかったので、は たして虫が鳴いていたのかどうか定かではありません。昼間は、鳥のような、虫 のような、機械の作動音のような聞きなれない妙な声(音?)が断続的に遺跡の 周りで聞こえていたのですが、結局その主はわからずじまいでした。蝉の声のよ うな気もしますが・・・。

大小さまざまな数多くのアンコール遺跡群のうちでも、私は、特に仏教遺跡を中 心にまわりました。なかでもタ・プローム遺跡は4日間毎日通い、大量の写真を 撮りました。それだけ、印象が強かったのです。そこには「気」が満ちていました。

タ・プロームはアンコールトムのなかのバイヨンやプリア・カーンなどと同じく、 12世紀後半に、クメール帝国の領土を最大にしたジャヤバルマン7世によって 建立された石造りの仏教寺院です。しかし、密林の中に800年近くも放置され ていたために、スポアン(別名、絞め殺しの木)とよばれる大木の怪物のような 根に絡めとられ、絞められて、破壊され、いまは、廃墟と化しています。その廃 墟のなかで、汗だくになりながら撮影しました。瓦礫に埋もれて首だけ出して美 しくほほえむデヴァータ(女神)像、崩壊寸前の祠堂のリンテル(破風)に彫ら れた苔むした供養者の群像、龍にも見える見事なナーガ(蛇神)の連続するレリ ーフで飾られた外壁、東門の外壁にはお釈迦様の瞑想をたすけた長い髪の少女の お話を彫った美しい大画面のレリーフもあります。そして、どこにもスポアンの 巨大蛸の足のような銀色の根っこが不気味に忍び寄ります。東西1000メート ル、南北700メートルもある敷地のなかは、4重の壁に囲まれ、入り組んだ構 造になっているうえに、瓦礫の山に行く手をはばまれて、行ったり来たりしてい るうちに、地図を持って歩いていても、まるで迷路に迷い込んでしまったかのよ うに、自分の位置も方角もわからなくなってしまいます。ほかに見学者がいたか らいいようなものの、こんなところで、ひとりで写真撮影に没頭していたりする と、気づいたときには向こうの世界にひっぱり込まれていたりするものです。屈 みこんで、瓦礫に埋もれながらも口元にやさしい笑みを浮かべて瞑想する美しい デヴァータ(女神)の撮影に夢中になっていて、ふと自分の足元に目をやると、 そこには鋭い歯をむきだして鎌首をあげ、今にも私に噛み付こうとするコブラの 姿のナーガ(蛇神)の彫刻がころがっていたりするのです。気をつけないといけ ません。

これから一年ほどのあいだ、こうしたアジアの仏教遺跡をできるだけ数多く回っ てみようと思います。自然から生まれ、自然とともに生き続ける仏教の「祈り のかたちと空間」を写真に捉えていくつもりです。(六田知弘) - 2007.08.29 「ロマネスク写真展」も終了しました。

-

長いと思っていた国立西洋美術館での「祈りの中世 ロマネスク美術写真展」もあっ という間に終わりました。本当に多くの方々にご覧いただきました。ありがとうござ いました。開催にあたり、私を支えてくださった皆さん。心より感謝いたします。

写真というものは、いやでもそこに撮った人間の姿が反映されます。たとえ美術品を 撮った写真でもそこにそれを撮った人間が映し出されているはずです。写真展という のは、その姿を多くの人前にさらし続ける行為といえます。言い換えれば、多くの人 から自分が見られ続けるということで、これはとても疲れます。正直、私はすこし疲 れました。一息ついて、次の仕事にとりかかりたいと思っています。突っ込んで撮っ ていきたいものはいっぱいあるのです。

ロマネスクはもちろんまだまだ撮ります。10月にはフランスのシトー会の建築を中 心に撮影旅行に行ってきます。それと並行して、これから一年ほどの間にアジア各地 の仏教遺跡をめぐる旅をしようと思っています。先日のアンコール遺跡群の撮影もそ の一環です。アンコールについては、次回のこの欄で報告します。(六田知弘) - 2007.08.20 アンコール遺跡へ

-

突然ですが、23日まで、カンボジアのアンコール遺跡に行ってきます。アンコール ・ワットももちろん撮るのですが、それよりアンコール・トムのバイヨンやタ・プ ロームなどの仏教遺跡に焦点を絞って撮影する予定です。本物のクメール彫刻をしっ かりと見てこようと思います。

また、帰ってきたらこの欄で報告いたします。(六田知弘) - 2007.08.15 ロマネスク写真展も終了間近

-

「祈りの中世 ロマネスク美術写真展」もいよいよ残り2週間をきりました(8月 26日日曜日まで)。さすが、西洋美術館だけあって、梅雨や酷暑のなかでも、土 曜や休日の午後は、結構多くの方々にご覧いただいております。うれしいかぎりで す。ほかの展示を見たついでに会場に入って見てくれる人、わざわざこれを見るた めに来てくださった人、様々ですが、いずれにしても、私が撮ったロマネスクの写 真を少しでも多くの方の目にふれる機会を得られたこと、良かったと思っています。

なかには、本当に驚くほど熱心に見ておられる方がいらっしゃいます。たとえば、 一枚ずつ丁寧になめるように見てから、気になるもの前に行ったりきたり、手持ち 無沙汰な様子の奥さんをほっといたままで、2時間近くかけてじっくりと見ていか れたスーツ姿の老紳士。シトー派のル・トロネのところだけに集中して、メモを時 々とりながら、近づいたり離れたり、これも2時間以上はねばっていたと思われる 若い人。知り合いに紹介されて、私も2時間ほど会場でお付き合いさせていただい たその翌日に、また黙って一人で来て、3時間かけてヴィックの教会の写真の一部 をスケッチしたという絵描きさん。一枚の写真の前に立ち止まったまま10分ほど も身動きもせずにたたずんでいた初老の女性。そして、二度三度と足を運んでくれ た何人もの仲間たち。

こんなに熱心に写真を見てくださる方々の姿を目にすると、開催にあったっていろ いろと制約があって思うようにはできず、ストレスもいっぱい溜め込みましたが、 それでも本当に西洋美術館でやらせていただいてよかったと思います。

それに、この写真展をしたことで、自分がこれから進むべき方向も見えてきたよう に思えますし。

会期終了まであとわずか。まだご覧いただいてない方は、残暑厳しい中ですが、是 非とも涼しい会場で、中世の時空に遊んでいただければと思います。(六田知弘) - 2007.08.08 カッパドキアとミストラス

ふと思い立って、カッパドキアとのミストラスの写真を一日がかりでプリントして みました。

カッパドキアはトルコのアナトリア高原の洞窟聖堂群、ミストラスはギリシアのペ ロポネソス半島にある修道院群で、時代は離れますが、いずれもその内部に描かれ たビザンチンの壁画で有名です。

これらの写真を撮ったのは、もう22年も前になりますが、こうしてあらためてプ リントしてみると、私の好み、つまり、何にレンズを向けるのか、どういうものの どの部分に興味を持つのかということが、その頃と今とで、ほとんど変わっていな いことにあらためて驚かされます。

カッパドキアの聖バルバラ教会入り口の壁画「聖ジョージのドラゴン退治」の壁の 中にしみ込むようなその質感。ミストラスのペリブレプトス聖堂の薄暗いアプシス に描かれた天使(聖人?)の額前に結ばれた光の玉・・・。

世界遺産に登録されて、以前のように容易には撮影はできないかもしれませんが、 近い将来ぜひともじっくりと撮ってみたいと思っています。(六田知弘)- 2007.08.01 「柴門新月図」、「竹斎読書図」

-

東京国立博物館の「禅」展に行ってきました。私の最も好きな水墨画のひとつである 「柴門新月図(さいもんしんげつ)」と伝周文筆の「竹斎読書図(ちくさいとくしょ )」が出品されていました。後者のほうは、東京国立博物館所蔵なので、わりとよく 実物を見る機会があるのですが、前者の「柴門新月図」は大阪の藤田美術館の所蔵で 、見る機会はそれほどはありません。ですから、普段は以前に実物を見たときの印象 をたよりに図録を見るしかないのですが、やはり、こうして実物の前に立つと随分ち がうものです。見えないところが見えてきます。

実物にはほんとうに豊かな色があります。実際に何種類かの墨や、極めて薄い顔料を 用いて描いているのかもしれませんが、月光に照らされて渓流脇の柴で造られた門の 前で語らう二人の老士とそこから少しはなれてたたずむ付き人らしい一人の子供、そ して、その背後に重なる竹林が微妙な墨の濃淡で色付けされて描かれています。あた りを取り巻く水分を含んだ空気感の描写のせいか、自分自身があたかも画中の人とな ったかのようにリアルに感じられます。語らう老士のかたわらで、自分自身も同じ空 気を吸い、同じ月光に照らされながら二人の会話を静かに聞いている、確かに遠い昔 にこの情景を体験したような、既視感に似た錯覚をおぼえてしまうのです。

「竹斎読書図」はまたそれとは異なるリアリティで私に迫ります。「柴門新月図」と は描かれた情景と見る側(自分)との間の距離感が違うといえばいいのでしょうか。 当時の文人の理想の境地を描いたのでしょうが、なんと知的な眼差しでしょう。この 絵をみていると、鈍りきったわたしの頭にも、新鮮な酸素を含んだ血液がじわじわと 流れて込んでくるような、そんなうれしい感覚を私はいつもおぼえるのです。(六田知弘) - 2007.07.25 河合隼雄さん

-

臨床心理学者の河合隼雄さんが亡くなりました。 文化庁長官として、高松塚古墳の壁画のカビに関しての謝罪会見のその直後に倒れ られてから1年ほどになるでしょうか。そのまま向こうの世界に行ってしまわれま した。

河合隼雄さんは思春期のころから私に極めて大きな影響を与え続けた、私にとって はいわば魂の導師のような存在です。彼の存在がなかったら、私はまったく別の人 生を歩んでいたにちがいありません。大げさに聞こえるかも知れませんが、本当に そう思うのです。

私は河合隼雄さんに実際には一度もお会いしたことはありませんが、わたしが、高 校2年生のとき、河合さんが日本に導入したユング心理学に基づく箱庭を使ったカ ウンセリングをはじめて学校で受けました。そのときから私の人生は変わりました。 自らの内奥からプスプスと湧き出るような不可思議なエネルギーを感じながら、脱 皮を繰り返す日々のように思えたのです。これが河合隼雄との出会いでした。

大学以降は次々出される彼の著書をむさぼるように読みました。読みながら、魂の キャッチボールをしているように思えました。

河合隼雄という存在はこの世にすでにありません。けれども、彼が残してくれた著 書を通じて、私はこれからも、いつでも必要とするときに、河合さんにキャッチボ ールのお付き合いをしてもらうことはできるのです。(六田知弘) - 2007.07.18 三輪山の匂い

先日、出版社からの依頼で、大和三山の写真を撮るため奈良盆地の東辺の「山之辺 の道」を歩きました。梅雨前線を近づきつつある台風が刺激して、時々大降りにな ったりして撮れるのかどうか危ぶまれましたが、三輪山の裾野の小高い丘に立った ときにはちょうど小雨になっていて、なんとか畝傍山(うねびやま)、耳成山(み みなしやま)、香具山(かぐやま)の三山をひとつのフレームにおさめることがで きました。

撮影の合間にすこし付近を歩いてみました。道幅が狭く、左右から潅木の枝がかぶ さってくるようなところもあって、傘を差して歩くのは容易ではなかったのですが、 久々に感じるこのあたり特有の匂いをかぎながら歩くのも悪くはありませんでした。 雨だったせいで余計にそれを感じたのかもしれません。

その匂いというのは、なかなか言葉では言い表すのが難しいのですが、強いて言え ば山それ自体がご神体とされるこの三輪山が発する「霊気」、あるいは神域が持つ 独特の雰囲気といったらよいのでしょか。こういったらとても陳腐なものに思われ るかもしれませんが、この大和の地で生まれ育った私にとってはとても親しい匂い なのです。その匂いをかぎながら山からの細い水流に沿った小道を歩いていると、 この三輪山とは大和盆地をはさんで対面に位置する修験道発祥の地、葛城山(かつ らぎさん)を祖父と歩いた幼いときのある記憶がふとよみがえりました。

あのとき、山道の横を流れる細い流れに大きな一匹のヒキガエルを見つけました。 私はほとんど発作的に足元にある大きな石を両手で持ち上げ、それをそのヒキガエ ルにぶつけようとしていました。祖父は、「バカ!」と大声で怒鳴りつけ、それを 制止しました。私は、我にかえりました。魔が差すというのはこういうことなのか もしれません。そういえば、あのときもこれと同じような匂いがしていたように思 います。

この匂いには人を非日常の世界に誘い込む催眠効果のようなものがあるのかもしれ ません。

雨の降りしきる三輪山で、しばし異界の入り口あたりをさまよう旅をたのしむこと ができました。(六田知弘)- 2007.07.11 蓮蕾

高幡不動の裏山は、つい一週間ほど前までアジサイの花が咲き乱れ、それを写真に 撮る人たちであふれていたのですが、今日通りかかったら小道の脇にその花の残骸 が木漏れ日をあびて山のように積まれていました。まだ青々としたものも多く、も ったいないような気もするのですが、来年の花の出来に影響するからなのでしょう か。私はその山積みにされた花の残骸を手持ちのカメラにおさめてから、本堂の前 まで降りました。そして、いつものようにお不動さんに手を合わせてから駅に向か おうとしたとき、水を張った大鉢に植えられた蓮が目に入りました。そして、思わ ずその蕾に見入ってしまいました。蕾といっても朝のうちは大きく開いているので しょうが、閉じてしまった姿ですら、なんと美しいのでしょう。大げさですが、な んだか奇跡のように思われました。

蓮といえば、二年ほど前に奈良国立博物館の一画で「ほとけさまのお花」という小 企画展がありました。もちろん「ほとけさまのお花」というのは蓮の花を指し、仏 教美術に表わされた蓮を集めたものですが、そのなかで法華寺の「阿弥陀三尊、童 子像」が特に印象的でした。鮮やかな赤い蓮華に座る阿弥陀さまとその脇侍である 観音、勢至の両菩薩、そして幡をかかげる童子のまわりには、いちめんに蓮の花弁 が乱れ散っています。浄土からお迎えに来た様子を表したものでしょうが、こんな かたちでお迎えに来てくれるのならついていってもいいかなと、そのとき思ったこ とを、その高幡不動の蓮を見ていて思い出しました。そして、もし可能なら、この 花の花弁が散ったとき、一枚もらって写真を撮ってみたいと思いました。(六田知弘)- 2007.07.04 「白いやきものを楽しむ」展

瀬戸市の愛知県陶磁資料館で、7月8日まで「白いやきものを楽しむ」と題した展覧 会が開催されています。

これは、市井のコレクターの集まりである愛知中国古陶磁研究会のメンバーたちが持 ち寄った中国の白い焼き物(新石器から明代まで)を展示しています。私もその「愛 陶会」のメンバーなのですが、これが、3年前の「青磁をたのしむ」展に続く愛陶会 第二回展となります。愛知県陶磁資料館の主任学芸員の森達也氏の指導のもと、なか なか面白い、愛すべき白いやきものたちが揃いました。また、どれも同じように見え ていた唐時代の玉壁高台の皿が9点も並ぶことによってそれぞれ形、釉色など随分違 うことがわかるなど、森さんの適切な解説をも伴って、資料的価値もある面白い展覧 会になったと思います。立派な図録もあります。期間は短いですが、ご興味のある方 は、是非お立ち寄りいただければと思います。(六田知弘)- 2007.06.27 私の写真方法論

-

私にとっての表現手段としての「写真」というものについてちょっと考えてみました。

ものに向かうとき、できうる限り自分自身をニュートラルの状態にし、視覚だけではなく五感全体を働かせてそのものが発する波長を捉え、それをフィルム(データ)に定着させる。それが私の写真家としての仕事だと思っています。

これはなにも、美術品を撮るときだけに言えるのではなく、人、自然、モノなど森羅万象の被写体に向かうときの私の基本的姿勢であり、方法論なのです。

それでは表現ではなく、単なる記録にすぎないという人がいると思います。

確かに記録という側面はあります。今ここにあるものを、そのまま写し取ろうというのですから。

しかしそれと同時に何を被写体として選ぶのか、そして、それと自分とがどういう関係性をもってレンズを向けるのか。つまり、そのものが発するどういう波長を感じとるのかによってできた写真が違ってくると思うのです。

被写体に向かってニュートラルになること、それは、単なるつめたい機械になるということではありません。できる限りそのものにたいする先入観、つまり意味づけ、イメージ付けを排除してものに向かうということです。浅はかなわれわれの思い入れなど、もの自体がもつ存在の力を知ったなら、吹っ飛んでしまいます。そのもの自体の存在が発する波長を感じ取りそれを定着するためには、こちらができうるかぎり白紙の状態になるしかないのです。

そして、こちらの受信感度を鋭敏にして、なおかつ広いレンジで受け止める器量が必要なのです。

撮影機器が発達した今、だれにでも写真はそれなりに写せます。しかし、ものの捉えかたは、人それぞれによって異なります。なぜ違うのか、それは、その人のもって生まれた感覚と、それに上積みされた、それまで生きてきた中で積み重なった結果としての感性が、人それぞれ異なるからです。ここに、私は、表現性、あるいは作品性が生じる源があると思います。

私は、被写体に向かうとき、できうる限りニュートラルになろうとします。そして同時に五官を開放します。このとき、自分がこれまで生きてきたなかで感じ、考えてきた全てのものの積み重なりの結果としての感性がはたらきます。そしてそれが、被写体が発する波長と共鳴するとき、望む望まざるにかかわらず、そこに自己が投影されているはずです。そしてそこに本当の自分の個性が必然性をもって反映され、自己表現性、あるいは作品性という意味合いが生じてくるのだとの思うのです。なにも強引な意味づけ、イメージ付けなどは必要ないのです。コンセプトだけの作品も時代が変われば飽きられます。

非常に単純なことかもしれませんが、これが今まで写真を撮りながら導き出した私の写真表現における基本的方法論といえるものなのです。(六田知弘) - 2007.06.20 曜変再生

-

6月17日(日)の朝日新聞の文化欄で曜変天目茶碗の再現に挑戦する現代陶芸家の ことが取り上げられていました。静嘉堂文庫美術館にある国宝の曜変天目茶碗(=稲 葉天目)を斜め上から撮った写真を大きく1枚と、4人の現代陶芸家のものの見込 を真上から撮った写真を4枚使い、4人の陶芸家それぞれに取材して記事にしたもの です。

わたしは、その記事を読んだ後、5つの茶碗の写真をただずーっとながめました。も ちろん新聞の印刷なのである程度頭の中で補正して実物を想像するしかないのです が、それでもなんとか思い浮かべることができました。

田の字に並べられた現代陶芸家の作品の4枚の写真をしばらくながめていると、そこ には、「コピー」と「再現」、そして、いずれにも達していない「浅薄な創作」のも のとが混在しているように思えました。この場合、私が「コピー」というのは、色や 形や文様を稲葉天目に似せて作ったものをいい、光彩の現出方法などそれを作る手法 などは問う必要はないものです。そして「再現」というのは、800年ほど前に中国 の福建省建窯であの曜変天目を焼いたのと同じ手法と材料であの光彩(曜変)を現出 させたものをさします。

美術品の世界は、コピーすなわち「贋物」に満ち溢れています。わたしは、そんな贋 物をつかんだとわかったときにはたまらなく自己嫌悪感にさいなまれます。しかし、 世の中には、そんな見せかけだけがすばらしい贋物がもてはやされて、大手を振って 歩いています。それが私には許せないのです。

そんなことを妻に話したら「思春期のこどもみたい」とわらわれました。確かにそう かもしれません。しかし、写真を撮る人間として、私はあくまで「本物」にこだわ り、それを見分ける眼を鍛えていかなければと思春期のこどものように思っているの です。(六田知弘) - 2007.06.13 「祈りの中世 ロマネスク美術写真展」開催、そして写真集「ロマネスク 光の聖堂」刊行

6月12日、国立西洋美術館で「祈りの中世 ロマネスク写真展」がオープンしました。

そして、それに関連して、淡交社から写真集「ロマネスク 光の聖堂」が刊行されました。

当日、会場に行って展示を見、本を手にとって思ったこと。

泣いても笑っても私はすでに「俎上の鯉」。焼くなり煮るなり好きなようにやってく れという心境です。

「祈りの中世 ロマネスク美術写真展」

2007年6月12日(火)から8月26日(日)

開催時間: 午前9時30分ー午後5時30分(金曜日は午後8時まで)/入館は閉 館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし、7月16日、8月13日は開館、7月17日{火}は休館)

会場:国立西洋美術館 (新館2階 版画素描展示室)<東京・上野公園>

観覧料:常設展観覧券(一般420円 ※または、同時開催中の「パルマ展」観覧券で観覧可)

写真集「ロマネスク 光の聖堂」

淡交社発行 写真:六田知弘 執筆:ダーリング常田益代、池上俊一

本体価格: 2667円(税抜)

※国立西洋美術館のミュージアムショップでは6月12日より、一般書 店では6月21日以降に販売

本当に多くの方々のお力をお借りして何とか形にすることができました。心より感謝 いたします。

さて、次は.・・・・。それを今、具体的に考えています。(六田知弘)- 2007.06.06 クレーのリアリティ

-

ロマネスク写真展の準備もほぼ終わり、あとは作品搬入、展示だけとなりました。ま だまだこれから会期終了まで落ち着かない日々が続くに違いないでしょうが、ちょっ と一息ついたところです。

そんな今、乱雑に床に積んである画集や写真集、展覧会図録のなかに十数年前に渋谷 の東急文化村で開かれたクレー展の図録が目に入りました。手にとって開いてみて思 わず息がとまりました。怖いほどの引力でぐんぐん作品の中に引き込まれていきま す。驚くべき引力です。一点の作品にだけというわけではなく、どのページを開いて もそうなのです。

もともと私はクレーが大好きなのですが、たまたま私の今の精神状態にクレーの作品 が大きく共鳴したのでしょう。そして、ここで私の中ではっきりと「腑に落ちた」こ とがありました。それは、「必然性」ということです。以前この欄にも書いたことが ありますが、クレーの作品は、いわゆる具象的なものを描いているわけではなく、非 常に抽象的であるにもかかわらず、その色が、線が、面が、見るものにある確固とし たリアリティを感じさせる。それは、なぜなのか。うまく言えませんが、その作品を 描くクレーという存在が、そのときその作品を描くべき「必然性」をもってそれを描 いたからだということが、わかったのです。

そんなことは当たり前のことなのでしょうが、私もそうありたいと強く思いました。(六田知弘) - 2007.05.30 軒先で見つけた瓦の断片

先日、銀座のある古美術店の軒先で珍しい文字が刻印された瓦の断片を見つけまし た。それを手にとって眺めすがめつしていると、ご主人が来て、おもしろがり、私に 無料でわけてくれました。

何がおもしろいかというと、その瓦の文字は、なんと「六田用」と読めるのです。

「六田」と書かれていることは、たぶん間違いないのですが、そのあとが、「用」か どうか微妙なところです。私の苗字は「六田」と書いて「むだ」と読みますが、この 瓦の「六田」が苗字なのか何なのか不明です。しかし、その形や裏についた布目から 天平時代のものだというのは確かです。おそらく、どこかの国分寺のものでしょう。

瓦に詳しい方によると、表面に「国分寺」と刻印されたものはいろんなところで出土 するが、苗字などほかの文字が記されているのは、山城の国分寺のものくらいだとい ういうことですから、この瓦もそこのものかもしれません。

いずれにせよ、遠い遠い私のご先祖さまと、もしかしたらなにかの繋がりがあるもの かもしれません。ゆっくり楽しみながら調べて見ようと思っています。(六田知弘)- 2007.05.23 ロマネスク写真展まであと3週間

西洋美術館での展覧会「祈りの中世 ロマネスク美術写真展」の開催まであと3週間 となりました。

ポスターやチラシもできました。展示する写真のプリントもほぼ完成。写真展にあわ せて淡交社から出す写真集「ロマネスク 光の聖堂」 も最後の詰めの段階です。い ろいろありますが、多くの方々に助けていただきながら、なんとかあと一息、頑張ろ うと思っています。(六田知弘)- 2007.05.16 高幡不動のアオダイショウ

-

あたり一面、丸い木漏れ日が足元で揺れる高幡不動の裏山を、いつものように駅に向 かって歩いていました。頭上でピーッ ピーッとヒヨドリがいつもより艶のある声で 鳴きました。私は、糞などかけられたらたまらないと、上を見上げてヒヨドリの様子 を確かめながらその下を急ぎ足で通り過ぎました。そして、一安心して目線を下に戻 したとき、私の前方約2メートルに黒いロープ状のものが見えました。それは、道幅 よりも長かったので、優に2メートルはあると思われる立派なアオダイショウでし た。山道を右から左へゆっくりと横断していくところでした。くすんだ青緑のその体 は木漏れ日をうけて透けるようにも見えました。きれいだと思いました。私は身を屈 め、そいつが左側の潅木に完全に身を隠すまで見届けました。なぜだかそのとき、ど こかの博物館で見た、鎌倉時代のものと思われる「涅槃図」を思い浮かべました。涅 槃に入った釈迦の周りに集まった、諸菩薩以下、六道の多くの生き物たちに混じって 一匹の蛇の姿も描かれているのです。

実は、高幡不動の裏山で蛇の姿を見たのは12年ぶりです。こちらに引っ越してきて 間もなくの頃、丁度今回と同じ地点で、逆方向に小さな蛇が横断して行ったのを見た ことがあるのですが、それ以来まったく見なかったのでこの裏山では蛇は既に絶滅し てしまったのだと思い、ちょっと寂しく思っていたところだったのです。アオダイ ショウの寿命はどれくらいなのかは、知らないのですが、もしかしたら、12年前に 見たやつが、成長したその姿をわたしに見せてくれたのかもわかりません。(六田知弘) - 2007.05.09 ロマネスクにおける「この世」と異界

-

西洋美術館に展示するフランスのヴェズレーのプリントも最終段階にはいっていま す。

先日の日経新聞でも触れられていたように、ヴェズレーの堂内には、キリスト教に関 する逸話などとともに、怪物や悪魔、つまり異界の住人たちの姿が非常に多く彫られ ています。それが、また、いきいきとしていて怪物好きの私にはたまらなく、その姿 ばかりに目が奪われてしまいます。しかし、よく見ると、その異界のものたちに混 じって、そのとき生きた庶民の日常の生活を表したものも数は少ないのですが見受け られます。羊飼いや麦の収穫、粉ひき、そして、狩りなど。それらが聖なるものや怪 物たちと隔たりなく、同じ位置に、並列に表されていることに気付きます。それを見 ていると中世の世界では、この世と異界は、そんなにはっきりと区切られたものでは なく、もっと連続性がある、行き来可能なものだったのではと思えてくるのです。

わたしは、かつて電気もガスも水道もないネパールのヒマラヤ山中のシェルパの村に 長く滞在しましたが、そこで、身をもって最も強く感じたことは、この異界との連続 性でした。これを、前近代的なものとして片付けるのは簡単です。しかし、私はそこ に現在われわれが失いかけた、ある意味での豊かさを感じるのです。

我々のこの世の「生」は異界によって裏打ちされることで、言い換えれば、人間とい う小宇宙が、それを取り巻く大宇宙とつながりを持つことによって、その厚みと豊か さを持ちえるのだと思えてくるのです。

私は、ロマネスク美術のそんなところにひかれるのです。(六田知弘) - 2007.05.02 写真展「鉄の貌」終了、そして 日経にロマネスク紹介

-

写真展「鉄の貌」も好評のうちに終わりました。ありがとうございました。せっかく おいでいただいたのに、私が会場にいないことが多く、お目にかかれなかった方々に は失礼いたしました。また、ご感想をお聞かせいただければありがたいです。

5月に入り、西洋美術館での「祈りの中世―ロマネスク美術写真展」の開催まであと 一ヶ月余りと迫りました。いま、そのプリントの真っ最中です。いままで、「雲岡」 展や「巡礼・日本美」展で、大きなプリントを大量にした経験があったため、今回 は、やり損じもあまりなく、結構順調にすすんでいます。

ところで、日経新聞の4月29日(日曜日)にそのロマネスクのことが、「神と怪 物―ロマネスク美術(上)」として、カラー2ページで取り上げられました。ロマネス クの魅力が、文と私の写真を使って大きく紹介されています。新聞の見開きですの で、なかなかインパクトがあります。次の日曜日(5月6日)にも「ロマネスク美術 (下)」が続けて掲載されます。私たちをひきつけ続けるロマネスクの魅力を、より多 くのひとに知っていただけるとてもよい機会でだと思います。5月6日に掲載分に は、聖なるものと共存する怪物や悪魔が登場します。面白いはずですから日経をとっ ておられない方は、今度の日曜日は是非、駅の売店やコンビニでお買い求めいただけ ればと思います。(六田知弘) - 2007.04.25 妙なる声の鳥

-

2年ほど前から自宅付近でそれまで聞いたことがない鳥の声をしばしば聞くようにな りました。ちゅるちゅるちゅるちゅるピーぴぴよぴよちゅるるるるる・・・・と声色 を変えながら20秒ほども連続して、まろやかで張りのある、それはそれは妙なる声 で鳴くのです。今日も高幡不動の裏山を通って駅までいくときにもその声を聞きまし た。林の中だけではなく、近くの住宅街でもしばしばその声を耳にして、いつもその 声の主を探すのですが、近くで啼いているはずなのになぜか不思議に見つけることが できません。

ところで、先日奈良国立博物館で、極楽浄土に棲み、妙なる声で啼くと言う人面の鳥 「迦綾頻伽」(かりょうびんが)が描かれた仏教荘厳具「迦綾頻伽宝相華文牛皮華蔓」 の撮影をしました。昔から撮りたかった憧れのものです。その華蔓には色鮮やかな二 羽の迦綾頻伽が向き合っているのですが、そのすがたがなんとも愛らしく魅力的なの です。

迦綾頻伽の鳴声は、未だ極楽浄土に行ったことがない私には、想像するしかありませ んが、もしかしたら、姿が見えぬあの鳥のように啼くのかもしれません。(六田知弘) - 2007.04.18 ロマネスク写真展のプリント開始

-

東京上野の国立西洋美術館で6月12日から8月26日まで「祈りの中世‐ロマネス ク美術写真展」が開催されます。これは、ロマネスク美術を写真で紹介するもので、 西洋美術館としては、初めての写真展となります。

展示する写真は、もちろんすべて私が撮影したもので、いよいよこれからそのプリン トにとりかかるところです。写真は、全紙と大判であわせて54枚の予定です。大き くて量も多いので、体調を整えながら集中力を持続させないといけません。ロマネス ク教会堂の内陣に立って私が感じた、あの独特の光と空気と音と匂いを、その写真か ら感じ取ってもらえるようなプリントができればと思っています。乞うご期待。(六田知弘) - 2007.04.11 龍の瓦

「天(あま)駆ける」という表現がぴったりの龍の瓦を見つけました。

身体を伸ばして両前足を並べてぐっと突き出し、大きく口をひらいて「気」を吐きな がら天空を飛び回るそんな一匹の龍の姿を浮き彫りにした統一新羅の軒平瓦です。そ のすがたは、今話題の高松塚の青龍ともよく似ています。

韓国の国立慶州博物館の図録には4種の龍文の瓦が載っていますが、そのうちのひと つと同じ版木でつくられたものと思われます。

私は、子供の頃からこんな龍のような時空を超えて生きている空想動物にどういうわ けか強くひかれます。

新羅の瓦には、龍のほかにも浄土世界に棲むという人面鳥「迦陵頻伽(かりょうびん が)」や天馬(麒麟?)そして飛天など魅了的な生き物たちを描いたものがたくさん あります。そういうものともまたいつか、めぐり会えたらうれしいのですけれど・・ ・。(六田知弘)- 2007.04.04 長江惣吉さんの曜変天目

-

瀬戸で曜変天目茶碗の再現に取り組んでおられる長江惣吉さんのお宅を訪ねました。

長江さんのことは、以前この欄でも二度ほど触れましたが、(2004年3月10日と12月23日)、 今回、長江さん自身で納得できるものができたというので、そ れを見せてもらいにうかがったのです。

以前見せてもらったものでも十分曜変天目といえるもので、初めて見たときには非常 に驚かされたのですが、今回のものは、新設した龍窯(=上り窯)を使ったもので、 より一層完成度が高まり、同時により魅力的に思えました。

見込みは漆黒の地に明るい青の斑点が散在し、その斑点の周りからは、鏡(見込みの 中心)から口縁の方向に藍色の虹彩が放射状に生じています。そして、その虹彩が近 くのものと融合していくつかの塊となり、それが、漆黒の見込みの中心に向かって大 きく渦を巻くように配置されています。その見込みをのぞいているとまるでブラック ホールに次々と吸い込まれる星や星雲を見ているようで、怖いような幻惑を感じるも のでした。わたしは、そこに単に再現というだけにとどまらないもの、恣意的なもの ではないのにもかかわらず自然に表れ出た長江さん独特の個性というか、作家性を強 く感じるのです。

長江さんは、あくまで本当の意味での曜変天目の再現にこだわります。曜変天目の生 まれた中国福建省の建窯跡に何十回と足を運び、実際になされたであろう工法を探り 出し、現地の土を使って、失敗に失敗を重ねてたどり着いた正真正銘の曜変天目で す。肝心の虹彩部分に薬品を塗布したり、描いたりしてつくりだした見せ掛けの曜変 ではなく、人と自然との格闘と協調のうえで創られたほんものなのです。

私は、そんな愚直なまでの長江さんの姿とその作品にひかれるのです。(六田知弘) - 2007.03.28 写真展「鉄の貌」

ここのところ、4月9日から始まる 写真展「鉄の貌」・・・・・宇井浩一コレク ションより の準備に追われています。写真は、もちろん、すべて撮り終えたのです が、どのような構成で、どのようなプリントにするかです。この写真展は、宇井浩一 さんとおっしゃるコレクターの古今東西、多種多様な、膨大な量の所蔵品のなかか ら、鉄のものだけをピックアップして、撮影したものです。スコップや斧、鉈、のこ ぎり、ピンセット、ドアノッカー、錠、ピン、靴型、鉄かぶと、鍋そして、お金ま で・・・・。普段私が撮影するいわゆる古美術品とは違い、古くてもできてから百年 はたたないようなどこにでもある鉄製の道具たちの写真です。とはいっても、これら のモノたちは、その形や質感において、それぞれ結構個性的で、魅力を感じるものな のです。

わたしは、それら全てを自分の家までお借りして、窓際や庭先に置いて自然光で撮っ てみました。そうすると、おもしろいことに、鉄の新たな貌が見えてきたのです。も ともと、自然界にあった鉄という物質が、人間の手によって道具というものに変形さ せられた。それが、また、再び自然界を構成するひとつの物質に戻ろうとしている。 その現在進行形の鉄の姿を撮りました。

「都内某所、古い木造アパートに時と空間を超えて集まった、鉄のモノたちの肖像」 をご覧いただければと思います。(六田知弘)

六田知弘写真展 「鉄の貌」・・・・宇井浩一コレクションより

2007年4月9日(月)より4月27日(金)まで 12時―19時 (最終日17時まで)日曜休廊

「gallery福果」にて

神田神保町1-11-2 TEL.03-3259-6555

(地下鉄三田線、新宿線、半蔵門線神保町駅A7出口を出てすぐ「さぼうる」隣の2階

- 2007.03.21 「アンドラの虹」 そして、「ほほえみ展」

昨年撮影したロマネスクの写真を整理していたら、アンドラで見た、ちょっと変わっ た「虹」のようなものの写真がでてきました。アンドラというのは、フランスとスペ インの間のピレネー山中の小さな自治国です。私は、フランス側から車で長い長いト ンネルをぬけてアンドラに入りました。そこには、小さいながらもロマネスクの教会 がそこここにあり、断崖絶壁の上などにそれらしいものを見つけると、気が急いて、 食事をとるのもそこそこに、車をそちらに向けて飛ばしたりします。あるとき、人家 から遠く離れた山肌の九十九折の乾いた道の端っこに車をとめて、車内で昼食のパン をかじっていたときのことです。フロントガラス越しにふとなにげなく前方の空を見 上げると、そこに鮮やかな虹のようなものが見えました。私は、よく見るために車か ら降りました。それは、ちょっと私の知っている虹とは違っていました。普通、虹 は、虹の橋といわれるように、天空遠くに弧を描くようにかかりますが、それは、帯 状に、ほとんど一直線に、そしてごく近くに見えたのです。虹というよりオーロラに 近いような感じです。私は、急いでカメラをとりだして、数枚シャッターをきりまし た。それは、徐々に薄くなり、約10分位で消えてしまいました。おそらくあれも、 空中の水蒸気に太陽光があたって、屈折率の違いで生じる虹の一種だとは思うのです が、ところ変われば、虹の姿も変わるものです。

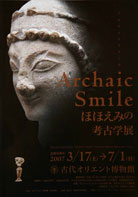

ところで、東京池袋の古代オリエント博物館で、「ほほえみの考古学展」が始まりま した。古代オリエントから地中海、南アジア、東南アジア、中国、朝鮮そして日本ま で、さまざまな考古遺物に表された「ほほえみ」に焦点をあてた、面白い切り口の展 覧会です。古代オリエント博物館では、7月1日までで、その後、7月14日から8 月19日までMIHO MUSEUM、9月11日から10月21日まで岐阜市歴史博物館と続 きます。わたしのものも、小さいものですが3点ほど展示されています。近くにい らっしゃたときにちょっと立ち寄られたらと思います。(六田知弘)- 2007.03.14 鶯の啼き始め

-

ここ十数年、春の到来を私の場合は、くしゃみで知ります。杉の花粉症です。妻も 3,4年前から同じです。今年は、暖冬のせいで、いつもより随分早く、1月末には すでにその傾向が出始めました。毎年春は目がかゆく、いつも涙目で頭がボーっとし て、この季節だけでも日本を脱出したい衝動にかられます。

春といえば、先日、うちの庭先に鶯がきて啼いていました。今年はじめての鳴声で す。まだ、この鶯にとっては今年の啼き始めか、はじめは、ホーッ、ホーッ、と繰り 返し、なんの鳥かわからないような啼き方だったのですが、そのうち、ようやく ホーッ ホケキョ と一声鶯らしく啼きました。鳥でも冬のうちしばらく鳴くのをや めていると、それを思い出すのにちょっと時間がかかるんだと、妻とその声を聞きな がら笑ってしまいました。そのあとは、調子付いて何度か立て続けに啼いた後どこか 向こうへ飛んでいきました。

ほとんど冬眠状態のうちのスッポンも、そろそろ目覚めて餌をもとめて首を長く伸ば してくるころかもしれません。(六田知弘) - 2007.03.07 平家納経

-

厳島神社で 国宝 平家納経を撮りました。なかでも見返しの絵がもっとも美しい 「薬王品」です。

床に敷いた黒い布上に、禰宜の方が息を殺してゆっくりと、慎重に広げてくださいま した。そして、撮影ライトをあてました。その瞬間、わたしの息も止まりました。そ して、そのまますぐに撮影に入りました。ライトをあてた瞬間にバンとわたしに飛び 込んできたものをここで逃すわけにはいきません。これをこのままフィルムのなかに 捕獲するのです。それがわたしの仕事です。大型カメラを納経のほとんど真上にセッ トして、露出を計ろうとしたとき、なぜか、露出計が計測不能となりました。それで も何とかなるものです。サブで持ってきた小型カメラの内蔵の露出計で計りました。

広げてもらってから撮影終了まで20分弱。濃密なそして至福の時間でした。

撮影後、カメラをはずし、納経の前に屈んで再度じっくりと見ました。背筋がゾクッ としました。あらためて、これはおそろしいものだと思いました。

左上に金色の阿弥陀が紫雲に乗って浮かんでいます。その眉間から三条の金色の光明 が、画面の右下の、十二単を着て経典を手にしたひとりの女人まで伸びています。女 人は来迎の阿弥陀のほうに振り向いていますが、その目鼻はなぜか明瞭には描かれて いません。阿弥陀と女人の間には、水辺があるのか蓮の花や葉がいくつも生えてい て、その間に曲がりくねった金の帯状のものが描かれ、その上に青鷺のような水鳥が 一羽たたずんでいます。あたり一面、金泥、銀泥がほどこされ、その上に大小の金 箔、銀箔が散らされています。青や赤の花びらが宙に舞い、水面にも浮かんでいま す。そして、女人の前には「此命終」、阿弥陀の下には「即 安楽」の文字。女人の 極楽往生をこの法華経に願ったものなのでしょうが、なんという、耽美、そして官能 の世界なのでしょう。既に、九百年も前の王朝の世では、「死」そのものまでが 「美」のなかに溶け込んでいたといえるのかも知れません。(六田知弘) - 2007.02.28 當麻寺 闇の匂い

-

おそらく私が最も最初に見たであろう仏像、當麻寺(たいまでら)金堂の増長天の写 真を撮りました。

撮影を終えて照明用のライトを消すと、堂内は深い闇につつまれました。そのとき、 ふいに、どこからともなくあの匂いが漂ってくるを感じたのです。遠い遠い記憶を呼 び覚ます、とても微かな匂いです。私はこの大和葛城の地に生まれ、この闇の匂いを 感じながら育ったのです。それは、この地に澱のように残る、遠い「古代」の残り香 なのかもしれません。(六田知弘) - 2007.02.21 「美」を感じとる達人たち

東京新橋駅に程近い銀座8丁目のとあるビルの中に、「杉山陶樹堂」という古美術展 があります。専門は、東洋鑑賞陶磁です。店主の杉山さんは90歳ほどのご高齢で、 いつも車椅子に乗っておられます。杉山さんは、京橋にある老舗古美術店「繭山龍泉 堂」の大番頭だった人で、この道八十年近い超ベテランです。私は何度かお目にかか り、ちょっと緊張しながらも、いつもたいへん興味深いお話を聞かせてもらいます。 先日も、半年振りくらいにお店にうかがい、先週のこの欄でも触れた、中国北宋の青 磁「汝窯(じょよう)」のことで面白いおはなしを聞くことができました。

私は、汝窯は、中国陶磁史上最高のやきもので、最も魅力的な、奇跡のようなやきも のだと思うのですが、それはさておき、実際に、現在、世界に残る汝窯の作品は70 点もないだろうといわれ、いわば、幻のやきものともいえるものなのです。その汝窯 を今回、台北の故宮で一挙に21点も見ることができ、たいへん感激したのですが、 実は、日本にも現在、少なくとも3点、その汝窯があるのです。そのうちの一点が大 阪市立東洋陶磁美術館の水仙盆で、ほかの2点は個人蔵の盤です。現在、その2点 は、誰の所有なのかは知らないのですが、そのうちの一点はかつて、川端康成の所蔵 であったことは、よく知られています。私は、今まで、数度、展覧会でその盤を見る 機会がありましたが、あの手のものでは、釉調といいかたちといい世界でも屈指のも のだと思います。その汝窯を見つけてきて川端康成に売ったのが、繭山龍泉堂のこの 杉山さんなのです。先日は、そのときのお話をしていただきました。

戦後間もないころ、杉山さんは、古美術業者の交換会で、皿が7枚重ねで一括にして あったなかに一枚だけ毛色の違ったものが混ざっているのに気がつきました。その一 枚を取り出したとき、杉山さんは、すぐにそれが、あの幻の汝窯だとわかったそうで す。当時、日本には、汝窯のものは、一枚も存在せず、もちろん杉山さんもそれまで 実物を見たことはなかったのですが、以前にイギリスのデヴィッドコレクションの図 録にあった楕円形の洗(台北故宮にあるのと同類のもの)の写真を見てその魅力を感 じとっていたため、すぐにこれが、汝窯だとわかったのだというのです。当時の図録 の印刷はそれぽど良かったとは思えないし、だいいち楕円形の洗と円形の盤とは形も 違うのに、そこに同一のものを感じ取り、瞬時に確信にまでにいきつくという能力は 驚嘆するしかありません。そして、それを7枚一括で買って店に持ち帰ってたといい ます。そしてその3日後、まだ、値段も付けていないときに、ひょっこりと川端康成 が店を訪れ、杉山さんが、「先日、こんなのが手に入りました。」と汝窯だとも言わ ずにその一枚を見せたところ、川端康成はそれをちょっと覗き込んで、これがどうい うものかも、いくらのものかもまったく聞かず、「これ、もらっていくよ。」といっ て持ち帰ったというのです。そのあと、店内では、いくら付けるか、だいぶあわて て、話し合い、結局、7枚一括の仕入れ原価で売ることになったのだそうです。おそ らく、川端康成は、これがあの幻の汝窯だということなどわからなかったはずで、た だ、一目見て、それが持つ美そのものに確信を持って吸い込まれていったのではない でしょうか。

なにものにも頼らずに、ほんものの「美」なるものを見抜く目をもった、恐るべき達 人たちのお話でした。(六田知弘)- 2007.02.14 台北故宮の北宋展

台北の国立故宮博物院に行ってきました。「大観 北宋書画、汝窯、宋版図書特展」 を見るためです。

ずっと以前から、一度は実物をこの目で見たいと願っていた、范寛の「谿山行旅図」 と郭熙の「早春図」、これが今回そろって出展されるというから見逃すわけにはいき ません。そのうえ、中国陶磁でもっとも魅力的な汝窯の作品も館蔵品のすべてが並ぶ というのですから。

会場は、ちょうど前期と後期の入れ替えのときで、その両方を見ようとみなが考えた せいか、多くの人であふれていました。なかでも、「谿山行旅図」と「早春図」の前 は、私と同じく、このまたとない機会を見逃すまいという人たちで膨れ上がっていま した。その塊の中を私は「谿山行旅図」の遠景のあの巨大な岩山を、人の頭越しに見 ながら徐々に徐々に前進し、10分ほどでやっと最前列のガラスの前に立ちました。

ここまで来てはじめてこの絵の全体を見ることができるのです。とはいっても、この 距離では近すぎて、高さ2メートルを超える大スケールの全景を、一目で見渡すこと はできません。巨大な樹木のある谷間の小道を、驢馬の隊列とそれを追う二人の男 が、右手前に蟻の行列のように小さく描かれた前景。そこから少し頭をあげると、 ちょうど驢馬の隊列の上方に一筋の滝が流れ落ちます。その滝壺のあるあたりから白 い霧がずうっと横に広がって左後方の断崖の前後まで回り込みます。これが中景。そ して、その霧の後方には、画面の高さの三分の二近くを占めるほどの大岩壁。この岩 壁の頂上までを見るためには、実際の景色を見るときのように、頭をぐっと上げて、 仰ぎ見なければなりません。この見る者を圧倒する、迫り来る、遠景こそがこの絵の 最大の見所です。

私は、この絵に向かい合いました。黒い大岩壁から流れ落ちる一筋の白い滝を見て胸 が熱くなり、そのあとは頭がしびれ、白くなりました。それでも何とかこの絵に対す る「言葉」をさぐりだそうとしつづけました。そして、結局、見つけた言葉は全て空 しく消えていくことに気づきました。まるで、実際の圧倒的な大自然を目の当たりに して、ただ立ち尽くしているときのように言葉がどんどん消滅していくのです。すご いと思いました。しかし同時に、今の私には、悔しいけれど、この絵の本当のすごさ を正面から受け止めるだけの力は備わっていないのだということも身をもって知った ように思うのです。まるであの黒い岩壁に阻まれるかのように、仏の掌中の孫悟空の ように・・・・。

そして、もう一方の郭熙の「早春図」。こちらは、ぐっと、親しみやすく、図録など ではわからなかった早春の空気をたっぷりと感じられ、山水のなかでゆっくりと遊ぶ ことができました。

故宮では、私の好きなやきものベスト5のうちのひとつ、汝窯の楕円形の洗にも再会 できました。私にとっては、掌にのるほどのこの小さな青磁の器が、同じ場所に展示 されていた、あの有名な水仙盆よりも、色といい、形といい、ずっと魅力的だと思え るのです。三方からあてられた強いライトの一つを掌をかざしてカットすると、深い 天青釉に汝窯独特の薄紫色が内部から染み出してくるのです。そして、またもやここ で涙がにじんでくるのを覚えたでした。行ってよかった。(六田知弘)- 2007.02.07 月明かり

-

この4,5日、私の住む東京多摩地域では月夜が続いています。それも満月とその前 後なので、その明かりはまさに「煌々と」という言葉がぴったりのように思われ、街 灯の届かないところでは私と犬の影がくっきりとアスファルトに映し出されます。

月光というと、25,6年前ヒマラヤのシェルパの村に住んでいたときのことを思い 出します。2月は、シェルパにとって、ローサルとよばれる新年にあたり、その期間 は、数日ごとに持ち回りで、夜、一軒の家に、集落の全員が集まって、チャンとよば れるドブロクを飲んで、横並びに肩を組んで歌を唄いながら、板床を独特のステップ で踏み鳴らし、ダンスをします。それが、夜8時ころから延々と2時、3時まで続く のです。私も、結構それが楽しく、欠かさず出ることにしていました。そんな、ある 夜、私が、お世話になっていたカミ・スンドゥの家から集落の斜面の一番上にあるア ン・ドルジ爺さんの家まで、私は、ひとり岩肌が露出した急な斜面の山道を上って行 きました。はじめは、いつものように懐中電灯を点けていたのですが、そのときは、 月明かりがあまりにも明るく、途中で消して歩きました。ゴーという、氷河から流れ きた谷川の水音があたりに響き渡っています。ふと、わたしは自分の手が月光を浴び て白く輝いているのに気づきました。思わず立ち止まり足元を見ると、自分の影があ まりにもくっきりと地面に映り、なんだか観客のいない舞台でスポットライトにあ たっているようで、不思議な気分になりました。あたりを見回すと、黒い斜面の後方 に、タムセルクの氷壁が自分と同じ月光を反射して、白金のように白く鋭く輝き、そ の対面にはより鋭い光線を放つ眩しい満月がありました。そのとき、私は、宇宙の秘 密の一部でも垣間見たように思ったのか、いやに気分が高揚して皆がいるアン・ドル ジの家に入ったのを覚えています。(六田知弘) - 2007.01.31 李朝の白磁角瓶

先日、意外なところで李朝白磁の角瓶を見ました。その瞬間、私はその形と色に吸い 込まれました。

それは、角瓶としては小ぶりのもので、高さが約8センチ、幅が7.5センチ、そし て奥行きが6センチくらいの、豆腐のような直方体で、その天面の端に2センチほど の高さの四方を面取りした注ぎ口がついています。色は、明るい乳白色で、わずかな 青みがかかっています。手に取ってその方形の面をよく見ると、真っ白な良質の胎土 の上に、柔らかな透明釉がかかり、その釉調は牛乳にレモン汁をかけたときにできる ようなとろみを帯びています。寒色系であるにもかかわらず、やわらかく、温かみが あるのです。これは私が最も好きな大阪市立東洋陶磁美術館にある秋草文の面取瓶の 感触にに似ているように思えます。その角瓶もそれと同じ、18世紀前半の金沙里窯 のものかも知れません。

それにしても6枚の方形の板を接合しただけの立方体という形と、何の文様もない白 という色とで成立した極めて単純なこの造形は、なぜにこんなに美しく、私の心をつ かむのでしょうか。ひとつの面を見つめます。決して正確な方形ではありません。ど こかわずかにひしゃげています。色も均一の純白ではありません。わずかな釉薬のむ らがあります。冷たくて同時に温かい。硬くて同時にやわらかい。単純でいて同時に 洗練された。この辺にその瓶が私をひきつける要因がありそうです。そういえばその 角瓶を眺めているとなんだかロマネスクのシトー派の教会にいているようにも思えて くるのです。(六田知弘)- 2007.01.24 高幡不動の護摩の炎

-

先日、高幡不動の本堂での護摩供養に行きました。わたしは、このお不動さんの裏山 を登ったところに住んでいるので、何度もこの護摩供養は見たことがあるのですが、 今回はじめて護摩を焚く炎のかたちが不動明王の火炎の光背そのものなのだというこ とに気づきました。朝八時というのに参列者は30人ほどもいて、供養が始まってか ら本堂にあがった私は、護摩壇にむかって座る何人もの人の肩越しに、護摩を焚く僧 侶の後姿を見るしかありませんでした。しかし、炎は暗い堂内を背景に、明るく良く 見えました。そしてその炎は僧の後姿を黒いシルエットにして、十人ほどの他の僧侶 たちが唱える経の声にあたかも共鳴するかのように、メラメラと赤く立ち上り、その かたちは絵に描いたようなというか、CGで作ったようなというか、そんな綺麗な火 炎形だったのです。火炎のエッジは、とても激しく明滅し、それを遠くからでも見つ めていると、本当に不動明王がその光のなかに現出するかのように思えてくるのでし た。こうした炎ができるのは、やはり、護摩木の焚き方によるもなのだろうか、それ とも他に理由はあるのか?と、ぼんやりと考えながら、今年も迦楼羅(かるら=ガ ルーダ)炎を描いた厄除けの「ほのおうちわ」をいただいて帰りました。(六田知弘)

- 2007.01.17 当麻寺金堂の仏像たち

-

奈良盆地の南西部に位置する葛城(かつらぎ)と呼ばれるところに私の家の先祖代々 のお墓があります。河内と大和を区切る葛城山という、長く連なる山の麓にある御所 (ごせ)という小さな町です。先日、法事でお墓参りに行きました。そのあと、少し 時間があったので、近くの当麻寺に行ってみることにしました。当麻寺のことはこの トピックスの2005年1月12日付に書きましたので、ちょうど2年ぶりに訪れた ことになります。この寺は、私にとっては最もなじみ深い寺といえます。なにせ、物 心がつきはじめたころからに祖父に連れられ度々訪れましたし、小学生のころの写生 会でおおきな画板を持ってきて、東西二つの三重塔を描き、その塔の下で母が作って くれた弁当をひろげたこともよく覚えています。今回は、時間があまりなかったの で、當麻曼荼羅がある本堂や講堂にはあがらず、金堂だけを拝観しました。金堂内部 には、白鳳時代の弥勒如来を中心に塑像の四天王が安置されています。それらの仏像 は、昔と全く変わらず、あの薄暗い堂内の柔らかな光の中に静かにたたずんでいまし た。ほっとしました。私の原風景ともいえるものが、まだここにそのまま残ってい る、ただそのことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。

今度、ある企画で、この四天王のひとつの増長天像を撮影するチャンスが与えられま した。いよいよここで、私自身の原点と向き合うことになりそうです。(六田知弘) - 2007.01.10 今年の写真展などの予定

-

みなさん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、私は暮れから正月にかけて、写真のプリントやデータつくり、そして撮影と、 結構忙しくやっておりました。

といいますのは、実は、今年の6月半ばから8月26日までの2ヶ月半、東京上野の 国立西洋美術館で、私が撮影した写真による「ロマネスク写真展」(仮題)か開催さ れる予定となっています。それにあわせてロマネスクの写真集を出すのですが、その 印刷につかう写真のデータつくりと色見本用のプリントをしておりました。また、そ れとは別に、ロマネスクの建築だけに絞った本の出版の話もあって、それの写真のプ リントも暮れから正月にかけて大量にやりました。

今年は、今まで撮りためていたロマネスクの写真を多くの方々にご覧いただくことが できそうです。私の作品を見ていただくというより、私が惹き込まれたロマネスク美 術の魅力をより多くの方と分かち合いたいと、こころより思っています。

そのロマネスクの写真の製作と並行して、「鉄」の撮影もしていました。鉄の写真と いっても私の息子がはまっている鉄道写真ではなくて、金属の「鉄」の写真です。こ れは、宇井浩一さんという知る人ぞ知る異色のコレクターのコレクションの一部で、 鉄製の工具や道具類などを私が撮って、その写真展を神田神保町の「福果」という ギャラリーで4月ころにやる予定となっています。そのものの形というより、鉄とい う素材がもつ独特の感触に焦点をあてて撮っています。

今年は、50歳という区切りの年。私がいままで30年間やってきた写真というもの を、可能な限り積極的に、外に向けて発信していく年にしたいと思っています。

今年も、思いついたときで結構ですので、このホームページを開いていただければ光 栄です。(六田知弘)